当年受定陵挖掘的刺激,对其它皇帝陵墓跃跃欲试的不止是各地考古单位,还有各地的文物爱好者们。

1958年,唐高宗和武则天的合葬墓乾陵墓道口被偶然发现,郭老听说后立即建议挖掘。

里面肯定保存了不少珍贵书籍字画,说不定有王羲之的《兰亭序》……

陕西省岂能不明白这里头的好处,立即开始勘探,连乾陵发掘委员会都成立了。在郭沫若等人的强烈提议下,文化部向国务院提交了《乾陵发掘计划》的申请。

周公考虑到定陵挖掘之后的结果,沉吟再三,没有同意。

1982年,《文物保护法》正式出台。对考古发掘进行了一系列的规定,要经过层层审批,慎重再慎重。

1987年,《国务院关于加强和改善文物工作的通知》再次明文规定:

是以,定陵就成为新中国历史上第一个也是唯一一个主动发掘的皇帝陵墓。

当时有人想来盗海昏侯墓,但是技术不精,盗洞打偏了,反而惊动了当地村民。

村民上报,相关部门立刻对现场进行封锁,后来决定出于保护发掘。

中国社科院考古所、国家博物馆、北京大学等十余家单位在正式开始前进行了长达五年的详尽调研。

从2011到2016年,出具的相关报告和预案不少于20份。

发掘前期,工作人员先运用了GPS 定位、电子全站仪布网测控、航拍以及三维扫描等科技手段,将调查资料信息化,复原出海昏侯国大遗址的全貌。用声、电和磁等地球物理探测方法形成了三维建模图。

发掘工作中,采用了复原整体布网测绘技术,在现场布置了 9000 多个测绘点,地宫中所有物品无论大小都有一个三维坐标,这样即使挖开移动了,也知道它们之前是什么样子、摆放的位置如何。

主椁室顶部还长期设置了多台高清晰延时摄像机,每5分钟自动拍摄一次,直接动态记录发掘全过程。

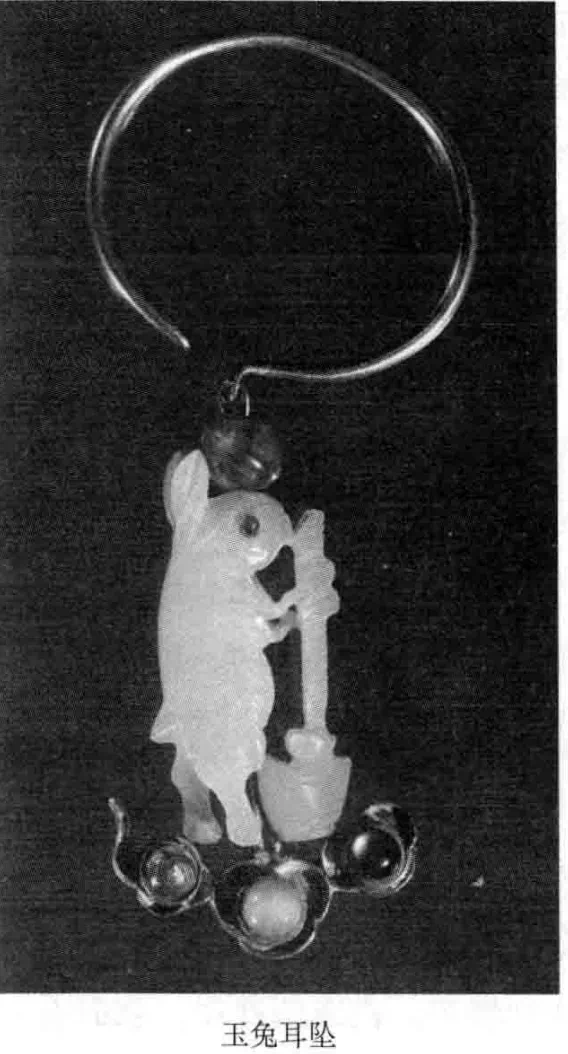

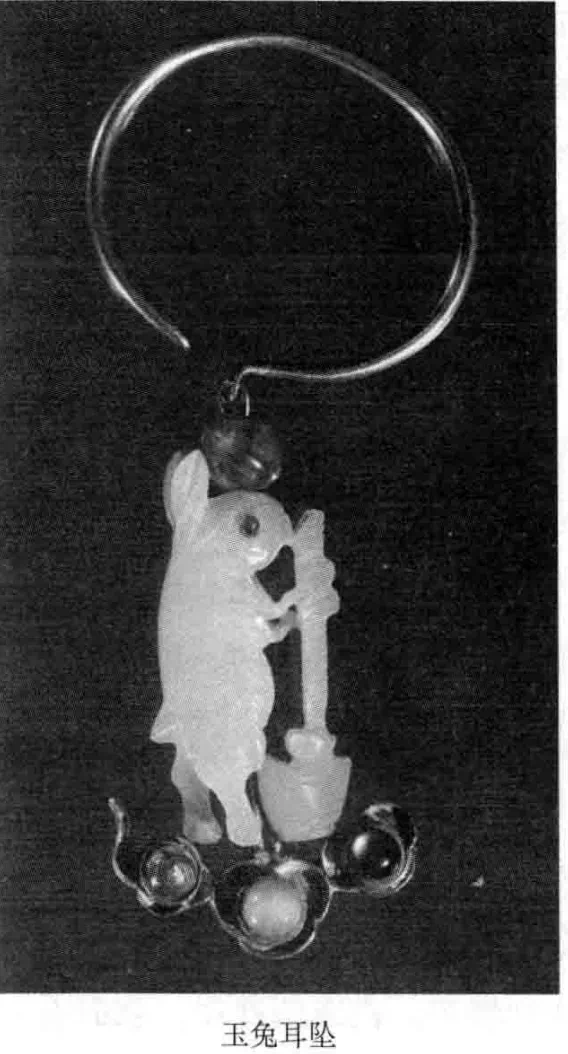

海昏侯的挖掘还采用了实验室考古的方式,把刚出土的文物整体套箱后运进实验室,先保护再清理和提取。

实验室有专门的超低温古尸存储柜,尸骨第一时间被保护起来并进行体质人类学与病理学测定。

在海昏侯的考古挖掘中,甚至引入了航天领域的低氧工作技术,对脆弱易被氧化的文物直接送入无氧或低氧舱。这是全世界首次。

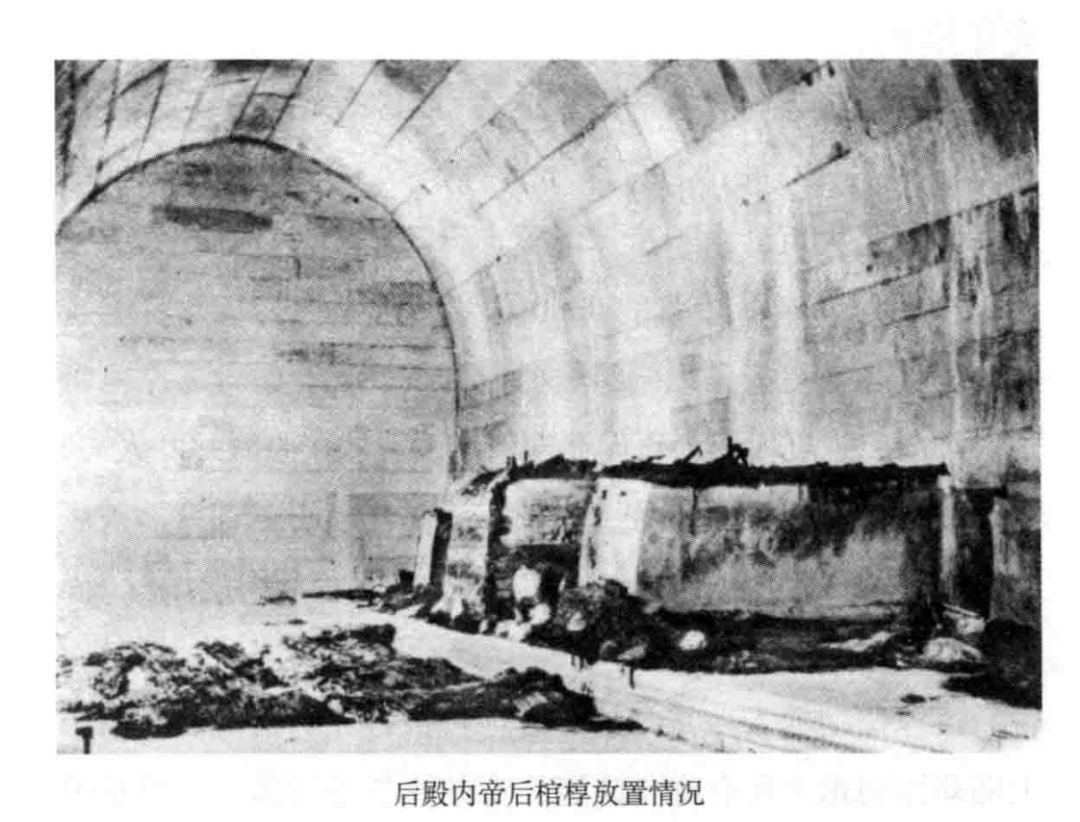

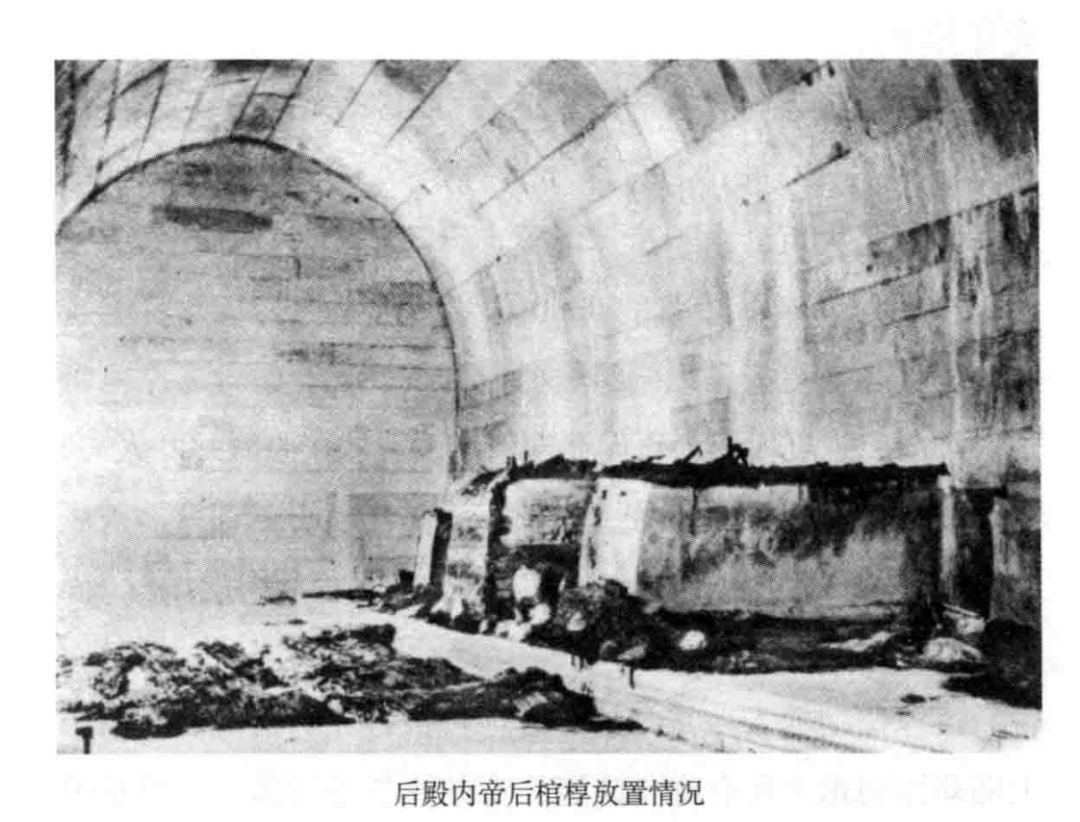

看这技术手段和小心翼翼的程度,对比一下就知道万历的遭遇有多惨。

不过也有人说,如果不是定陵挖掘的失败,可能还会有其它皇帝陵墓遭殃。也算是牺牲了万历一个,保护了那么多皇帝。

只是这代价未免大了些。

2020年的这个夏天,考古圈再次被大众关注,源于一个小女孩。

应届高三考生钟芳蓉以高分报考北京大学考古系引起全国博物馆和考古人士的青睐,纷纷送上礼物和祝福,被称为“考古圈的团宠”、“过生日的郭襄”。

敦煌研究院前院长樊锦诗亲自给小姑娘写信:坚守自己的理想,静下心来好好念书。

小姑娘回的是:我选择为考古献身,也希望找到心灵的归处。

引发全网关注的背后,是大众对考古这份工作的好奇,对我们这个古老国家漫长而厚重的历史。

一档节目里,樊锦诗先生说:我们的事业是年轻人的事。只有年轻人热爱、懂得、研究和保护文物,这项事业才能永葆青春。

是的。考古是关于历史的事业,但是每一段历史,指向的都是未来。未来会有更年轻的人来加入这项事业,会有更先进的技术和研究方法。

如果一定要说定陵挖掘对我国考古事业有什么贡献,那可能就是告诉了我们:

在人类的技术和心智尚不成熟,不确定能让先人的智慧和遗物得到最好的保护、发挥最大的价值时,不如让其继续深埋在时光之下。