尽管我们可以说“忠”这个观念在中国起源非常早,至少可以追溯到战国时代,但是我们需要注意一点,“忠”这个观念,在早期的时候,它其实是一种有限的义务,甚至可以讲是带有一定的契约性。

孔子有一个非常有名的话,也是非常有争议的话,叫作“君君臣臣父父子子”。这个话本意上来说是讲,君和父是具有优先地位的,但是这个背后一个很重要的背景就是说,君和父尽管是居于上位者,但他依然是要受到礼法规范的。就是你做君主要有做君主的样子,做臣子要有做臣子的样子,做父亲要有做父亲的样子,做儿子要有做儿子的样子。

《论语》当中也有一句话,叫作“君使臣以礼,则臣事君以忠”,所以君臣之间实际上是有互相的责任的。这样的看法在《孟子》里边得到了非常重要的发挥,叫作“君之视臣如手足,则臣视君如腹心。君之视臣如犬马,则臣视君如国人。君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”。

这大概就是一种带有一点互相责任,甚至契约式的君臣关系,所以后世的专制君主看到孟子这个话是非常讨厌的。朱元璋读到孟子这段话的时候非常生气,因为这段话从某种意义上说,给大臣在一定的特殊条件下反抗君主统治提供了一个理由,所以朱元璋一度甚至想把孟子的牌位从孔庙当中移走,指责孟子竟然说这样大逆不道的话。

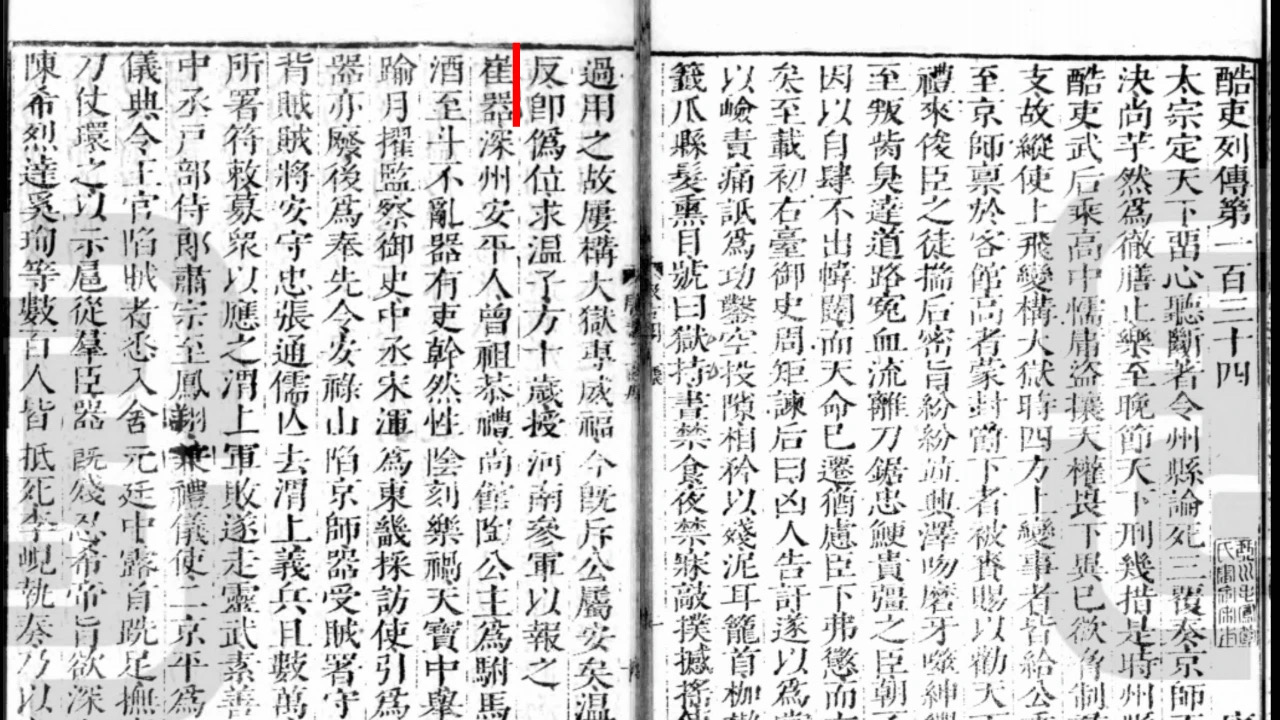

唐代这样的“忠”的观念,某种意义上来讲,实际上还是一种有限的义务的观念,就说我尽到了自己的职分,但是仗打败了,那我就可以逃跑,甚至投降,也没有太大的责任。

安史之乱那个时候,大概是最后一个所谓的有限的忠臣的时代。距离安史之乱过了半个多世纪,大概是在中唐的时候,我们就可以发现“忠”的观念其实已经开始发生变化,所以到了中唐时非常有名的大臣李德裕,他就开始批评这样的一些事情。

他特别讲到了在安史之乱的时候,“至有弃城郭委符节者,其身不以为耻”。在安史之乱平定之后的那批唐朝大臣觉得,你跑得快是你很聪明的一个标志,叫作智免。但是李德裕已经开始讲了,放弃自己守城的职能而逃跑的人,那些是“世风日坏,人心不古”的一个标志。

可以说从中唐以后到宋代这样的一个“忠”的观念,有了一个非常明显的变化。这个观念的一个变化的核心就是大臣的责任越来越多,而皇帝的责任越来越少。而且“忠”变成了一项无限的义务,或者说变成了衡量一个大臣好坏的最高的道德品质。

所以我们可以看到,比如在清军入关的时候,明代的那些抵抗清军入关的人,殉国是最基本的条件,如果你不殉国你什么都不要谈。很多人还要举家自杀,甚至举家上百口一起自杀,才能表达我是真的忠于皇帝。

唐宋以来,或者说在中国古代的传统当中,“忠”这样一个概念有非常巨大的变化,而我们今天讲的标题里面的“贰臣”这个词,其实可以在标题里面打一个引号,因为这样的观念在唐代是没有的。

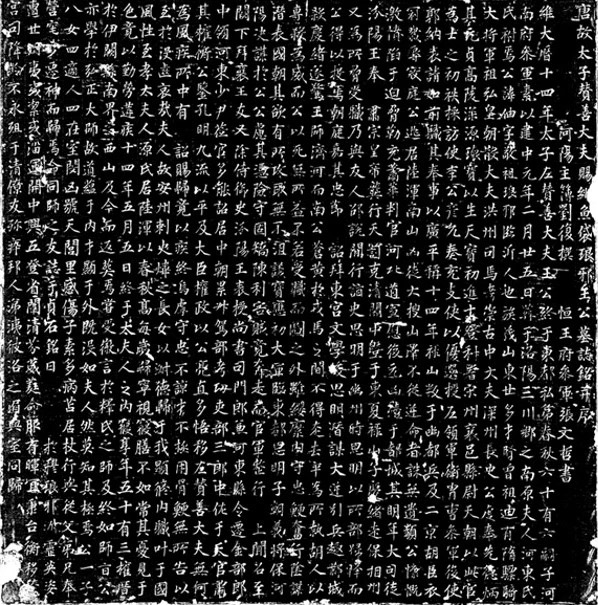

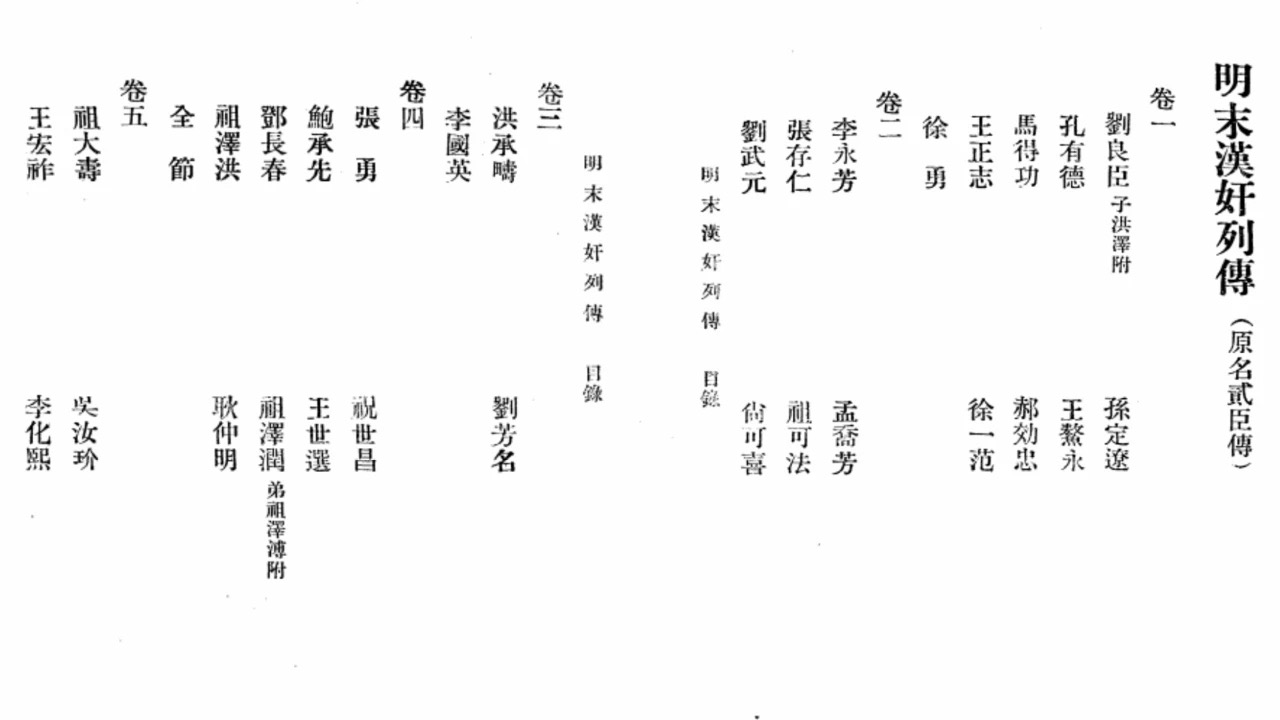

“贰臣”这个词真正地定型是要到清代,清人修国史的时候,把在明清之际投降清的那些重要的官员,那些为满清入关立下了很大功劳的——比如洪承畴,觉得那些人是大节有亏的,所以把这些人专门列了一个传,叫作《贰臣传》。

▲ 《明末汉奸列传》(原名《贰臣传》),中华民国二十五年国民政府军事委员会印行

《贰臣传》的起源实际上可以追溯到欧阳修来修《新五代史》的时候,他写过一个《唐六臣传》,就是六个在后梁篡唐的时候劝进的,把唐的末代皇帝的玉玺拿到朱温手里的那些人,他认为他们是大节有亏的,就专门列一个传表示贬低。这大概是“贰臣”这个概念的起源,到清代最后发展定型。

我们最后来讨论一下,“忠”这样一个观念,在我们现代的社会中有什么样的意义,或者是我们如何来理解它。

如果按照五四以来新文化运动的标尺来讲的话,“忠”这样的一个观念毫无疑问是属于旧道德和旧时代的范畴。我们是现代人,现代社会一个非常重要的基础是平等社会,是契约社会。“忠”其实很重要的一个特点是它是对于上下级的关系,而且是对居上位者有利的。所以按照五四以来的反传统的,或者是追求现代化的观念来说的话,“忠”当然是一种旧道德。

当然毫无疑问我们也清楚认识到,我们不可能和传统完全割裂,所以“忠”类似的语言,类似的行为,其实在我们日常生活当中还是有很强的渗透性,而且现在也有很多人说复兴传统,当然传统中有很多值得延续和继承的东西。

我想在这里其实可以思考的有两个点,一个是什么传统,就是传统很大程度上来说并不是一个固定的东西,像对于“忠”的理解,我们刚刚讲到了孔子、孟子和朱元璋的理解就有非常大的不同。

第二个,复兴传统,我想讲的一点是,如果我们复兴的某一项传统只对居于上位者有利,只对统治者有利,那么我想我们是要警惕的。