疫区生活74

武汉中国作家方方 © 二湘的七维空间

武汉中国作家方方 © 二湘的七维空间

(法广RFI 古莉) 方方:一定要让流着这样眼泪的人去高歌猛进,去意气风发,去向全世界宣告,我们是最大赢家,这也不太可能。因为我们的眼泪还没有流完。

方方武汉日记二月初八(3月1日)二湘的七维空间 微信号 erxiang7d

离春节越来越远,从今天起,将日记的农历时间,改为公历时间。

天气阴晴不定。它增加人们心情的压抑。突然发现,今天是星期日。不出门,最大的问题,就根本不记得日期,更不记得周几。什么时候可以出门?什么时候可以开城?现在是大家最关心的。疫情趋势向好,不言自明。全国人民都在帮助武汉渡过难关,这道关,怎么可能过不去?这份自信,武汉人当然有。只是,出门和开城,会是在何时呢?大家私下都在打探。

我小哥说,他已经有42天没出门了。我比他强,我想要出去,还可以在院子里走一走。至少院内是安全的。女儿今天在家庭的小群里,秀出了她自己做的菜。虽然唠叨着做菜太烦人了,但她还是努力让自己的生活保持质量。红烧肉也做得很像那么回事。前一阵说自己瘦了,但这一顿肉吃下,估计又会胖回去。她的父亲,对她一阵猛夸。年轻人的能干,是我们很难想象的。女儿说,已经从网上搜索了好几种菜的做法。看看,这样的事,根本不需要父母去教,他们的办法多得很,他们的高级老师也多得是。

伤心的事,依然会随着时间走来。灾难已让我们伤心得太多。而今人们的泪点也很低。同事给我看一个视频,是她所在小区的。一个老百姓在向社区干部表达谢意,男性的社区干部泪水涟涟。有人在下面议论说:武汉人这一个月流了几十年的泪。这是一句大实话。那些眼泪,不仅仅是悲伤,它是五味杂陈、百感交集的眼泪。一定要让流着这样眼泪的人去高歌猛进,去意气风发,去向全世界宣告,我们是最大赢家,这也不太可能。因为我们的眼泪还没有流完。

清晨五点,李文亮所在的市中心医院的江学庆主任去世。55岁,正是年富力强之时。早说过,在武汉,很多人拐个弯就认识。我不认识江主任,但我大学同学的太太跟他很熟。她一早给我留言,说江学庆医生“不是吹哨人,但他却一向温暖,义气。病人相信他,朋友愿意跟他交往。帮我治了无数病人,却总是说,‘小妹交办的事,必须尽心尽力。’那么多病人慕名找他看病、手术,他都是温暖以待······而我宣传他却很少。因为他总说,医生就是看病的,病人的口碑就是最好的肯定!”因为熟悉,同学的太太很难过,她后悔自己以前为江医生做得太少。

医生朋友亦给我留言,说江主任是甲乳领域全国唯一的一个“中国医师奖”获得者。这一次疫情,医护人员的牺牲太惨烈。而江医生之死,我听说背后有着无法言说的故事,这是悲哀的故事。不只是生命逝去的悲哀,更有不准说出来的悲哀。我也不说。

目前武汉的疫情,艰难而缓慢地好转。新增确认和新增疑似患者,仍然高达几百人。医生朋友有点沮丧,由此又作了一个预测:估计质变还要十来天,控制还有一个月,彻底消灭还有两个月。对于我们来说,一个月,或两个月,这个时间,都太太太长了。我希望医生朋友的这个预测是错误的。春光无限,真不舍得将今年的美好春光完全让病毒享用,我们渴望着早日出门。

好多人给我留言,说有一位李跃华医生,非常神,他的中医穴位注射法,可以医治新冠肺炎,并且他在没有任何防护下进行治疗,也不会感染。希望我能写一下他。其实我的记录,只是自己随手而记,并不特别觉得自己要写什么。只是,向我介绍李跃华的人实在太多了,并且转来他治疗病人的视频。看上去真的很神奇。据说,他非常想参与治疗新冠肺炎病人,却不被允许。网上也争得一塌糊涂。我就此向我在中医学院执教的同学请教,他说了三条:

一,李跃华目前是否具有执业医师资格不是重点,重点是他的治疗方法是否有效?有效就要让他出来救人:这应该也是实事求是的做法吧?

二,很多民间医生都是被那个医师资格证卡住了:合法行医还是非法行医就看是否有这个证书。据我所知,目前对没有医师资格但确有本事的民间中医师,有“师承”和“确有专长”两个途径可以使这些人获得合法身份去行医。

三,有关部门这样做实际上是罔顾事实进行打压:名义上很是正义,但明眼人都知道这是醉翁之意不在酒。退一步说,李跃华确是非法行医,但如果他的疗法确实对新冠肺炎有效,有关部门就应该特事特办:让他出来救人,其他的证书证件等问题事后再说。现在行政部门紧紧揪住李跃华的行医身份是否合法的问题不放,且要置对方于死地(看那文件似乎要动用行政手段甚至是司法手段了):表面上程序正义,实际上寒了人心呢。只要李跃华的治疗方法确实有效,目前就不应该纠缠他是否具有行医资格:是否有效他的患者最有发言权,去患者那里调查不难得出结论。

以上是同学原话,看上去也颇有道理。我外行,不加评述。我平时也不信各类游医。有一次找私人中医看脚,花了很多钱,结果,用药后更严重,最后还是西医治好。所以,我看病多以西医为主。只是平时调理身体时,会用中草药。但我也会跟很多人想法一样:既然他声称能治,有什么可争论的?不妨让他试试?邓小平有句名言,不管白猫黑猫,能抓住老鼠就是好猫。套用之,不管中医西医,能治好病人就是好医。看病需要实事求是,尤其紧急关头,人命大于天,为什么不给人家一个机会?哪怕当场戳穿他的牛皮,让真相大白天下,不也挺好?

身上还穿着四十天前匆忙离开咸宁时没来得及换的睡衣,那天,陈欣四个半月大的女儿发烧发到了40.7度,把她急坏了,和丈夫、母亲穿着睡衣便开车去了医院。先去了老家咸宁嘉鱼县的医院,做了检查后,医生说可能是脑炎,建议马上送武汉问诊。

陈欣从未想过,本是去武汉求医却被困在这里,还差点流落街头。一边是还未痊愈的女儿,另外一边是在家生病的父亲。

陈欣和其他同样滞留在武汉的外地人聚集在一个500人群里,他们都有一个共同的渴望:回家。

“封城”时刻

这些“滞留者”们因为各种原因在封城前进入武汉,有人来看病;有人来探亲;还有人来旅行;也有人是在封城后下错了高速被围困在这里,他们都焦急等待着出去的那一天。

1月17日,在广东江门的梁秀文出发前往武汉探亲。姐姐的婆家在武汉,年前姐姐回到武汉备产二胎。梁秀文想带着父母和孩子来探望姐姐,顺便开车把姐姐在广东念书的大儿子带来,然后一大家子一起过年。

出发前,梁秀文就看到有关武汉“不明原因肺炎”的新闻,有点担心,就打电话和姐姐问问情况。姐姐说,“新闻上公告过了,说是谣言,已经把几个人抓起来了,没事的,我们都没事”。姐姐连着说了几次没事,打消了梁秀文心里的顾虑。

刚来到武汉,因为姐姐家住在乡下,所以也没有感受到疫情的紧张,“过来一看还是和以前一样,没什么变化”。

在封城的前一天,姐姐的二胎出生了,姐夫的弟弟一家也来了,三家人都在为新生感到喜悦。一大家子聚在一起,十分热闹,还没过年,就已经开始有了年味。

23日早上,梁秀文醒来后看到了十点封城的消息,这一刻她才意识到这次疫情可能不同寻常,已经到了要封城的地步,她开始有点慌了,和家人商量要不要趁还有点时间赶快走。

“我们当时讨论说应该不会封太久,而且本来也是打算在这边过年,刚来没几天就走,也不太好意思。”她回忆。于是,梁秀文一家留了下来。

此时,武汉妇幼保健院里,陈欣和母亲、丈夫,正在病房里陪着他们四个半月大的宝宝。眼看着原本住着四位病人的病房里,其他家庭渐渐离去,最后只剩下他们一家。

去武汉前,陈欣和丈夫也一直在微博上关注疫情,但当时还没有说“人传人”,“我们想大概就和甲流差不多吧,没想那么多,就赶往了武汉”。

1月20日,陈欣的女儿在武汉市妇幼保健院被诊断为脓毒血症,住进了ICU,要等着做一个腰穿手术。

陈欣女儿所在的病房,住了4位病人,封城那天早上,邻床一个小朋友的妈妈催着护士赶快打完了针,说他们要赶在十点前出城回家。陈欣回忆,那天医院清了一部分病人离开,同病房一个两个半月的宝宝,刚从ICU出来没几天,也被劝着回家了。

而在几天前,医生还告知陈欣做好在医院过年的准备,因为女儿的烧还没有退,打的是需要用机器辅助的最高阶的抗生素,老家的医院没有这类设备。

因此,封城的消息并没有给陈欣一家带来太多心里的波澜,“我们想着封城也就封一两周吧,到时候宝宝也好了,我们就可以回去了”。

每天晚上,陈欣和女儿挤在一张床上,母亲坐在旁边的椅子上。刚开始几天陈欣丈夫是坐在走廊的椅子上睡觉,封城后,医院说为了防止交叉感染,只能留一位家属,但陈欣一个人又照顾不好女儿,就让母亲一起留下,丈夫则去车上睡了。

女儿还一直在发烧,晚上经常会哭,有一次哭得很厉害,把周围的小朋友和家人都吵醒了,陈欣和母亲只能带着女儿去走廊,抱着她走来走去,等她睡着了,再回到病房。

除夕夜,陈欣的女儿打完针睡了。她想起女儿前两天做腰穿的场景,一根很长的针插进那么小的身体,从骨缝里将脑脊髓抽出来,女儿不停地哭,她也不停地哭。

她睡不着,白天周边敞亮,心情还好,到夜里,整个世界都是灰暗的。起身站到窗边,望着窗外那条在封城前格外喧哗的街道,近日来变得一片沉寂。

Thumbnail view only, Click to view original

Thumbnail view only, Click to view original陈欣除夕站在窗前拍的夜景。

遥遥无期的围困

陈欣觉得“封城”后的这段时间,像是过了十年。

1月29日,医生找陈欣谈话,建议她带着女儿回家。陈欣感到困惑,不用等到抗生素降级后再走吗?医生隐晦地表达了待在医院可能会更危险,让他们自己权衡。

新冠肺炎疫情越来越严重,他们所在的这层病房之前有小孩感染了肺炎,陈欣和丈夫商量帮女儿办理出院。

第二天,陈欣带着女儿出院了,女儿的病情还未稳定下来,他们一家四口又碰上了难题——“在武汉没有家,那我们住哪?”

她打了很多家酒店的电话,没有一家愿意接收。陈欣打电话求助,希望在说明情况后申请出武汉回家。她打了市长热线、交管局打到疾控中心、社区、求助站……电话打过去,对方总是会给她下一个电话,一圈打下来又回到了原点,“你打市长热线问问吧”。

陈欣看着自己还在发烧的宝宝,想若是自己一个人经受这一切都没关系,但是宝宝还这么小。“再这样下去过两天要抱着宝宝在街上流浪了……我该怎么样,帮帮我吧”,陈欣无助地发了一条求助微博。

出院那天晚上,陈欣一家就先在车上“凑和”了一晚。第二天,有朋友看到了她的微博,说自己的房子空着,备用的钥匙在门口的地毯下,让陈欣一家去住。

总算是有了住的地方,但问题依然接踵而至。有天晚上,陈欣的父亲一个人在家心脏病发作,给陈欣发微信说身体动不了了,头是木的。陈欣帮父亲打了120,但社区上门登记后听到陈欣父亲是从广州回来的,就走了。

那晚,陈欣也不敢挂父亲的电话,时不时地说几句话,确认父亲安好。直到父亲吃了药说自己好转了,有点困意,陈欣才挂了电话。

比陈欣更着急着回家的是她母亲,一面是发病的父亲,另一边是身体一直不好的外公。母亲晚上睡不着,“她就像一只猫头鹰一样坐在那里”,坐在那里一发呆就是半天。

外公年前刚做过心脏搭桥手术,最近心脏病复发在家里吸氧。陈欣母亲也不敢让两位老人独自去医院,母亲边和外婆打电话边哭,陈欣也想哭,但怕自己哭起来母亲更收不住了,只能在一旁咬着嘴唇强忍着。

最近这段时间,外婆外公都是靠邻居们“投食”,楼上楼下谁家有多的菜就往外公外婆门口放一点,敲敲门就走了。

陈欣说,若是能一家人在一起,那自己可以照顾宝宝和父亲,母亲可以去照顾外公外婆,但是现在相隔两地,力使不到一起,太无力了。

梁秀文也越来越心慌。每天早上醒来第一件事情便是看看疫情实时数据,她的心被不断成倍增长的感染人数揪着,焦虑也随之成倍增长。前两天梁秀文做了个梦,梦到自己踩单车回到了江门的家里。但梦醒时分,依然是在武汉。

5岁的女儿刚来的时候还很开心,整日和亲戚家的几个小孩混在一起玩。最近,开始玩倦了,加上家里水果蔬菜紧缺,女儿叫着好久没有吃到肉了,还想吃柚子,总追着她问,“妈妈,我们什么时候才能回到自己家?”

每天三家十几口人要一起吃饭。餐桌坐不下,只能分批吃,老人小孩先吃,剩下的人再吃。梁秀文每天也不好意思多吃,觉得自己一家五口住在姐姐婆家给人添了不少麻烦。

“你看这么一大家子人,我们再吃下去都要把人家吃空了,现在东西又不好买”,村子里实行管控,只有村口小卖部的老板能隔几天出去进一次货,保障村子里居民的物资。“蔬菜大多都是二十几块一斤,连土豆都要七、八块一斤。”

另一边,回不去的这一个月多月时间里,房租、员工工资加上还贷款,梁秀文支出了5万多块,“如果再不回去我就要破产了”。

2月20日,江门政府取消对重点疫情地区人员来江门的限制,逐步开始复工。梁秀文听到其他在家做个体户的朋友们都陆陆续续开始开门营业,她更加着急了。

城内的挣扎

黄亮是湖北孝感人,来武汉务工的三年里,他做过建筑工人、也做过临时保安。原本计划在23号回家,因为武汉离家近,黄亮回家的票都是随走随买。1月23号他一觉醒来已是11点多,看了新闻推送才知道“封城”了,回不去了。

比起回不了家,更让黄亮感到恐惧的是,无法出门挣钱。原本就是有一搭没一搭做着一些临时工,手里也没有太多积蓄,如果“封城”封得久了,自己可能要撑不下去了。

正月初五,黄亮住在一个小区里的朋友说雷神山那边在招临时工人,黄亮正愁着哪里找点活挣钱,于是就跟着朋友一起去了雷神山。

黄亮回忆,自己去做工的那两天,那边真的是人山人海。他当时看着那么多的人,感到很疑惑:为什么政府把商场都关闭,呼吁居民们都要隔离,不要聚集,街上空无一人,但工地上这么多的人,人与人之间都离得那么近?

每天工作八九个小时,黄亮说也并不是很累,“人多啊,全是靠人堆起来的”。在雷神山做工的那两天,是“封城”以来黄亮吃得最好的两天。

做了两天后,雷神山那边说不需要临时工了,黄亮又失业了。

28岁的王天明是在“封城”后进入武汉的,为了早点回去赚钱。

他家在离武汉100多公里的天门,过去一年他在武汉做快递众包骑手,1月10日,他在武汉租的房子到期了,他就先回家过年了。

过完年,他在家憋不住了,想着继续回武汉送外卖,可能这段时间外卖员少,自己还能多赚点。“当时很多地方信息都还不畅通,好像也没有现在这么可怕,就回来了”。

当时虽然已经“封城”,但进城没有限制。2月1日,他搭着一位朋友的便车回到了武汉。

但等到了武汉,王天明发现情况和自己想象的完全不同。下车后,他先去找自己的电动车,发现找不到了。再回到之前租房的地方,房主说不能续租了。

他就先住进了汉口火车站附近的一家旅馆,一天50元,还在他的承受范围内。那天,入住旅馆后,他去超市买了食物,刚出超市,看到有一个50多岁的男人在旁边翻垃圾桶,那人说,“现在连垃圾桶里都没有吃的了”。他觉得挺可怜的,就把自己刚买的一包食物递了过去。那个男人说,“谢谢,我好几天没吃饭了”,王天明转回超市又重新给自己买了一包。

他又尝试在自如、蛋壳上面租房子,但都失败了。到了2月23日,王天明花光了身上所有的4000块钱,他决定走路回家。

这些年来,王天明在外面闯惯了,16岁时,他辍学去广东打工,有过从东莞黑砖厂逃出来,走路去惠州的经历,所以他觉得从武汉回天门也并非难事。一早退了房,王天明就踏上了归途。

回到原点

王天明将自己走路回家的行为称为“冲锋”。

“一路上遇到好多关卡,我都是绕着走,换条小路从田野上走”,通过骑摩拜和步行接力,傍晚,他到达了武汉和汉川边界,汉江大桥附近。

在这里,他又遇到了一个关卡。关卡旁边是河,他绕着河走了两公里,试图找到其他路线,但发现如果要绕过关卡的话,就一定要过这条河。

于是,王天明就又倒回了河边,想游泳过去,他把带着的几件的衣服都丢了,站在河边思考到底要怎么办。这时,桥上执勤的辅警看到了他,喊着问他要做什么。

辅警询问了王天明的情况后便报了警。随后,新沟派出所的警察来带他去医院做了体检,检查结果显示正常,警察说要送他去救助站,但是王天明拒绝了。“我以前在广东的时候进过救助站,进去后他们就把你的东西都收了,很不自由”,所以他不想去。

当时已经是晚上11点多了,王天明在大街上晃悠了一阵,也不知道去哪里。手机停机了,他也没法打给别人,他就又 拨打了110。2月24日凌晨一点左右,三店派出所的民警把王天明送去了安置点住下。

“哎,我冲锋失败了”,王天明说,真正劝服他停下脚步的,是当时在河边辅警的那句话,“即便你真的游过去了,你后面还有几十个关卡要过。”王天明想想也是,今天走了半天都不知道遇到了多少个关卡,每次都要绕着走,真的太难了。

王天明就这样回到了原点。

2月24日,“武汉发布”先后发布了两道通告,先是在“17号通告”中提到“滞留在汉的外地人员可以出城”。发布仅仅三个半小时后,“武汉发布”又发出了《武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部通告》(第18号),宣布上午发布的“17号通告”无效。

所有滞留在武汉的外地人在这三个半小时里,心情像是坐上了过山车。

梁秀文说上午看到17号通告,感觉自己像是中了五百万彩票,再看到18号通告,像是去兑奖,结果被告知彩票过期了。

她不甘心,又打电话给防控指挥部,咨询能不能以丈夫消防单位的名义开通行证回去,还是行不通。她放弃了,把收拾好的行李一件一件拿了出来,只能和微信群友相互打气。她发了一张门口玉兰花的照片,和群友们发语音说“看看鲜花吧,心情会好一点”。

Thumbnail view only, Click to view original

Thumbnail view only, Click to view original梁秀文在群里分享的玉兰花。

陈欣看到18号通告的那一刻,并没有很诧异,她说在这段时间经历了这么多后,她并不意外事情的走向。

出家门时,宝宝才四个半月多,现在已经长出了两颗下门牙,陈欣说看到宝宝两颗白花花的小牙的时候,是她这40天来最开心的一刻。

黄亮说即便明天就解封,他应该还是会留下来去找点工作挣钱,也不急着回去。房租已经拖欠了5天了,自从雷神山做工回来后也再没吃过那么多的菜和肉了。

2月27日,武汉发布滞留在汉外地人员救助通道,有朋友知道黄亮的困难,就转发了链接让黄亮填了申请试试。

当日,街道送了黄亮一些萝卜和白菜,黄亮说自己已经很知足了,他说比自己困难的人肯定还有很多。“有点吃的就行,我就尽量把命保住,等疫情过了,我还是要靠自己。”

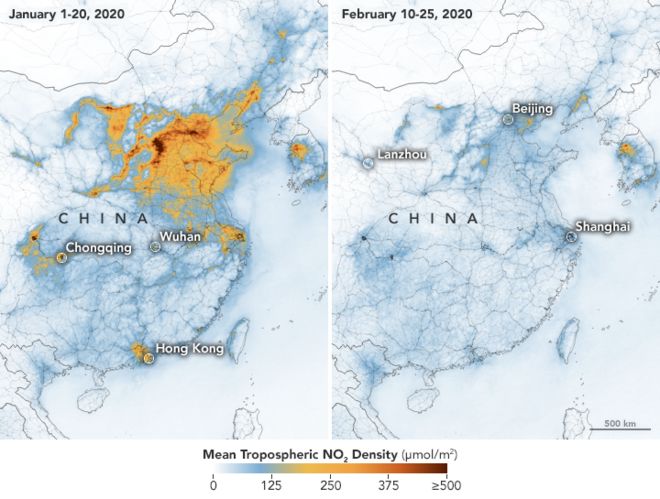

美国太空总署(NASA)表示,最近的卫星图片显示,中国上空的空气污染程度大幅度降低,而这“至少有一部分”是因为新型冠状病毒疫情之下导致的经济放缓。

太空总署的地图显示,中国上空的二氧化氮水平含量下降。

这一变化正值生产者因为要配合控制冠状病毒疫情而停工, 工厂生产活动创下破纪录新低。

自疫情爆发至今,中国已经录得近8万宗新型冠状肺炎病例(Covid-19)。

自去年底最先在湖北省爆发以来,疫情已扩散至全球超过50个国家,但是大部分的确诊和死亡病例仍然是在中国。

二氧化氮是汽车和工厂排放的有害气体中主要污染物之一。太空总署的科学家表示,它最先出现下降是在疫情爆发的湖北武汉市一带,然后在中国其他地方亦随之出现下降。

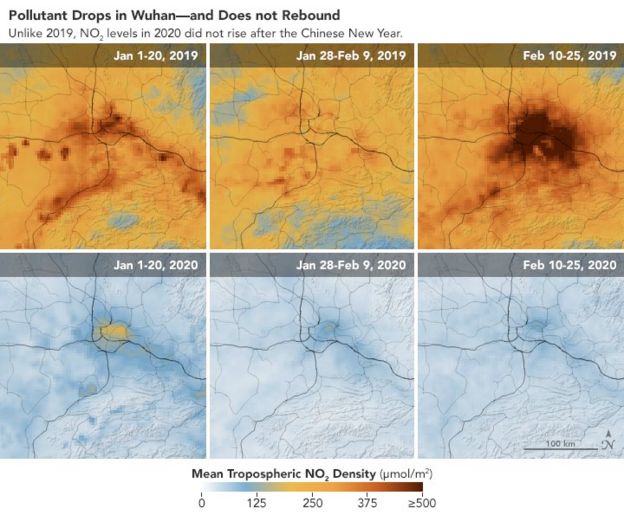

NASA将2019年头两个月的二氧化氮水平与今年的同期作了对比。

太空总署指出,空气污染程度的下降与限制交通和工商活动的时间相契合。中国有数以百万计的民众需要隔离。

太空总署戈达德太空飞行中心(Goddard Space Flight Center)的空气质量研究员刘菲(音)在一份声明中表示:“这是我第一次看到在如此大一片区域因为一个特定事件而出现如此急剧下降。”

她补充说,她过去曾观察过2008年经济大衰退期间的二氧化氮水平,但是当时的下降是较为渐进的。

NASA指出,一月底至二月初的中国农历新年在过去也曾令污染水平下降,但是往往新年假期过去之后,污染水平就会回升。

“今年,下降的程度比过往的年份更大,而且持续的时间更长,”刘菲说。

“我不感到惊奇,因为全国很多城市都采取了措施,以期将病毒扩散程度降到最低。”美国太空总署(NASA)表示,最近的卫星图片显示,中国上空的空气污染程度大幅度降低,而这“至少有一部分”是因为新型冠状病毒疫情之下导致的经济放缓。

来源于BBC