原来我们读的是假《红楼梦》!

原来我们读的是假《红楼梦》!

姜超宏观债券研究

二十一君是我的大学同学,因为同在金融行业的关系,我们在毕业以后不时会小聚一下。他毕业以后就进入中国当时最国际化的投行,在工作几年以后转行去了买方,后来创业设立了自己的基金。

由于工作的关系,我们每次见面免不了交流一下投资心得。他给我的印象是对于人类科技进步的方向有着迷一般的信仰,过去几年为了研究人工智能,他读了所有相关领域的学术研究报告,然后就锁定了人工智能领域的大牛股nvidia,赚得盆满钵满,绝对是投资大牛。

这一次,他又跟我讲了越南的投资机会。他说他前一段时间特地飞到胡志明市,感觉特别像以前的中国,那边的年轻人很多,也都很努力,每周工作七天,而生产的东西价廉物美,他定制了一套当地最好的西服,全手工制作,只花了200美元,买一套衣服就把机票钱赚回来了。最关键的积极对外开放,态度也和我们当年一模一样,他接触过好几个在东南亚设厂的企业家,发现越南是最顺利的,其他的几个地方都喜欢搞事。如果你相信努力会有回报,就可以买入越南,比如说在美国上市的越南etf,乃至胡志明市的房地产。

但是这次最让我惊讶的,是他最新的身份,原创文学侦探推理作品《红楼探玉》的作者。

一个大老爷们,研究《红楼梦》,估计是钱赚够了,穷极无聊,所以才会干这样的事吧。

但是听他一讲,我就发现我错了,他的研究完全颠覆了我对《红楼梦》的印象。

他说,你知道吗,曹雪芹其实不仅写了前80回,还写了后40回,只不过后40回不见了,结果被人篡改了结尾,改的乱七八糟,面目全非。把一个追求真爱、惩恶扬善、歌颂人性光辉的小说,强扭成了一个充斥着礼教思维的献礼之作。

最简单的一个对比就是,曹家衰落以后,曹雪芹宁可卖字画、给人看病谋生,也绝不讨官饭,那么贾宝玉怎么会去考举人?还有欺行霸市、草菅人命的薛蟠,最后居然和香菱过上了幸福的生活,这怎么可能是曹先生的原意呢?

你知道曹雪芹到底是怎么想的吗?怎么证明你的猜测是对的呢?

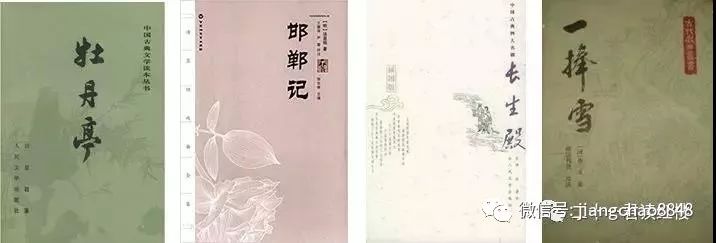

幸好,曹雪芹并不是凭空写出来《红楼梦》,而是借鉴了《牡丹亭》《邯郸记》《长生殿》《一捧雪》这四大素材库,而《红楼梦》中使用了大量的诗词曲赋,牙牌谜语,里面也往往寓意深长。而后四十回也有人看过,还留下了脂砚斋评语。因此参透了这些线索,你就有可能发现隐藏的真相。

而真相,往往令人拍案叫绝!

比如说,你敢相信林黛玉和薛宝钗是同一个人吗,她们都是绛珠草的分身,为了报答神瑛侍者的灌溉之恩,都是下凡还泪的?你知道薛宝钗也有先天带过来的热疾,其实和林黛玉是一样的病吗?你知道林黛玉是相思成疾病死的吗?而且死的时候孤身一人,因为贾宝玉被人诬陷、受到了牢狱之灾!

后来贾宝玉回来,和薛宝钗结了婚,但是心里又放不下林黛玉,就出家为僧。可是他不知道的是,林黛玉死后又还魂了,而且附身的就是薛宝钗,而在家道中落以后,薛宝钗吃不起冷香丸,旧病复发,又抑制不住心中的思念,为贾宝玉流下了无尽的泪,这不就是另一个林黛玉吗?这不就是咫尺天涯,相逢却不相识,这么凄美的爱情故事,怎么可能变成贾宝玉考举人呢?

为了研究这些真相,二十一君花了十多年的业余时间,认真钻研所有这些素材,他就像福尔摩斯一样孜孜不倦多方求证,现在第一批谜底终于揭晓,他又像东野圭吾一样剥丝抽茧,娓娓道来!

好奇害死猫,从我拿到《红楼探玉》的那一刻,就被深深的吸引住了。

虽然作为门外汉,我没有能力评价他的研究对错,但是对于这样努力求真的精神,我觉得是非常了不起的。

伟大的作品属于全世界,自由的思想属于全人类,每个人都有追求真理和真相的权利。

而伟大的欧洲文艺复兴其实也是从重新解读荷马史诗、解放思想开始!

其实对我们做投资和研究而言,何尝不是如此。

索罗斯曾经说过:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。”要想获得财富,真相永远值得追求!

仅以此文向二十一君致敬,感谢他为我们找回了真正凄美动人的《红楼梦》!

一個紅樓偵探的自白

王一

《紅樓探玉》是一個紅樓偵探的獨白。這個偵探就是我。

曹雪芹沒有寫完《紅樓夢》,留下結局讓人猜測。更讓人疑惑的是,《紅樓夢》里,有很多看似矛盾、看似不可解釋的現象,成為紅樓懸案。比如,脂硯齋說,薛寶釵和林黛玉名字雖然不同,但兩個人其實是同一個人。這是為什麼呢?

釵、玉名雖二個,人卻一身,此幻筆也。(《紅樓夢》第四十二回脂硯齋批語)

還有,紅樓夢十二曲為什麼不工整?其他女子都是一人一曲,但為什麼形容林黛玉的有一首半,而形容薛寶釵的只有半首呢?

《終身誤》——林黛玉和薛寶釵

《枉凝眉》——林黛玉?

《恨無常》——賈元春

《分骨肉》——賈探春

《樂中悲》——史湘雲

《世難容》——妙玉

《喜冤家》——賈迎春

《虛花悟》——賈惜春

《聰明累》——王熙鳳

《留餘慶》——賈巧姐

《晚韶華》——李紈

《好事終》——秦可卿

另外,曹雪芹把薛寶釵比喻成隱士,這又是為什麼呢?

空對著、山中高士晶瑩雪。(《紅樓夢》第五回《終身誤》)

最讓人覺得詭異的是,《紅樓夢》還經常把林黛玉和鬼魂聯繫在一起。

劉姥姥就曾經講了一個茗玉小姐死後還魂的故事。

這個茗玉小姐的人物設定和林黛玉非常相似,劉姥姥的故事到底有什麼寓意呢?

要破解紅樓夢的結局和懸案,需要一個偵探,收集物證和人證,排除疑點,揭開真相。

有人說,你永遠不可能搞清楚,因為曹雪芹沒有寫完嘛。

對,如果是別的小說,一部普通的小說,也許我會同意。但《紅樓夢》可不是一部普通的小說。

曹雪芹憑著他深厚的國學功底,把眾多文學典故巧妙地安插在《紅樓夢》的文字里,

而這些典故就預示了每個人物的結局。賈家喜歡看戲,戲裡都是典故;

寶玉和女孩子們喜歡寫詩,詩里也都是典故;對聯、謎語、牙牌令、占花名、人名、地名、官名都是典故,

甚至是喝的茶、用的茶具,裡面全都是典故。

《紅樓夢》的前八十回原文和隱藏在原文背後的典故,就是破案的物證。

除了物證,還需要人證。可是有人看過八十回後的文字啊。誰呀?

脂硯齋。脂硯齋是《紅樓夢》最早的批書人,甚至參與了《紅樓夢》的創作和編輯。

脂硯齋這個名字在《紅樓夢》原文上都出現過,可見此人真實存在,而且非常重要。

至脂硯齋甲戌抄閱再評,仍用《石頭記》。(《紅樓夢》第一回)

而且從脂硯齋的批語中看,這個人是看過《紅樓夢》結局的。

引十二釵總未的確,皆系漫擬也。至末回警幻情榜,方知正副、再副及三四副芳諱。

(《紅樓夢》第十八回脂硯齋批語)

看,脂硯齋提到《紅樓夢》最後一回有一個什麼情榜,這就是劇透啊。

因此,紅樓偵探就要一條條分析脂硯齋的證詞,看看還有哪些劇透,可不可以還原結局。

舉個例子,賈寶玉屋裡的花襲人。襲人在前八十回故事中往往表現出賢惠淑德,謙卑隱忍,

凡事為大局考慮,大事化小小事化了,是個出了名的「賢人」。襲人到底是什麼結局呢?

曹雪芹對她的看法如何呢?首先,紅樓偵探呈上最重要的物證——太虛幻境中襲人的畫與判詞:

寶玉看了,又見後面畫著一簇鮮花,一床破席。也有幾句言詞,

寫道是:枉自溫柔和順,空雲似桂如蘭。堪羨優伶有福,誰知公子無緣。(《紅樓夢》第五回)

「堪羨優伶有福,誰知公子無緣。」的意思是,襲人後來嫁給了一個戲子,賈寶玉則是和她無緣的。

這個戲子是誰呢?偵探發現,曾經在不經意間,戲子蔣玉菡和襲人交換過汗巾。

賈寶玉初次見蔣玉菡的時候,兩個人互相贈送了汗巾。賈寶玉送給蔣玉菡的那條汗巾本是襲人給他的,

寶玉回家後又把蔣玉菡的那條汗巾送給了襲人。在《紅樓夢》中,男女互換物品,

往往預示兩人未來的姻緣。所以,襲人將來的丈夫是戲子蔣玉菡?有沒有人證呢?有。

蓋琪官雖系優人,後回與襲人供奉玉兄寶卿得同終始者,非泛泛之文也。(《紅樓夢》第二十八回脂硯齋批語)

琪官就是蔣玉菡。脂硯齋說:蔣玉菡和襲人後來一起資助寶玉和寶釵夫婦。

這說明襲人確實嫁給了蔣玉菡。這就是襲人未來的命運。那麼,在曹雪芹眼中,襲人真的是個「賢人」嗎?

不是。因為「花襲人」這個名字就是物證,透露了曹雪芹對這個角色的感情色彩。

「花襲人」這個名字至少引用了三個典故。

第一個典故是古詩「花氣襲人知晝暖」。

紅橋梅市曉山橫,白塔樊江春水生。花氣襲人知驟暖,鵲聲穿樹喜新晴。坊場酒賤貧猶醉,原野泥深老亦耕。最喜先期官賦足,經年無吏叩柴荊。(陸遊《村居書喜》)

曹雪芹故意把「知驟暖」改成「知晝暖」,諷刺襲人只知道賈府繁花似錦的時候,但不能共患難。要知道,王夫人早把襲人當作寶玉的妾,給她的月銀和趙姨娘的一樣,基本算是過門了。但當賈家敗落的時候,襲人卻棄寶玉而去,嫁給了蔣玉菡。賈寶玉雖然是個尊重女權的人,但這綠帽子戴的,還是相當鬱悶了。

第二個典故是洪昇《長生殿》中的「芳香四散襲人裾」以及盧照鄰《長安古意》中的「獨有南山桂花發,飛來飛去襲人裾。」這兩句中的「襲人」兩字都有「襲擊」的意思,暗示襲人會偷襲別人。要知道,就是因為襲人向王夫人進讒言,晴雯才被趕出家門,悲慘地死去。而且,這兩句描寫的都是桂花,怪不得襲人的判詞中也用桂花。判詞形容襲人「空雲似桂如蘭」。蘭花代表堅貞,而「空雲似桂如蘭」則是說襲人的堅貞只是口頭說說而已,但實際上是「飛來飛去」的,隨時可以變心。

第三個典故是李玉《一捧雪》中描寫的一個女子。這女子「身長腹大背雷駝」,之前嫁過十八個丈夫,後來嫁給了大反派湯勤。這女子十分醜陋,卻自認為「西施難賽我」,又特別貪婪,還是個醋罈子。而這個女子就姓花!既然姓花,人就很花,人盡可夫。作者基本就是這個意思。

《一捧雪》是《紅樓夢》的四大素材庫之一,裡面的不少細節都被曹雪芹用在《紅樓夢》里(以後我們還會講到)。把花氏這個姓氏安在襲人身上,可見曹雪芹對襲人的鄙視。這種鄙視也顯示在襲人判詞旁邊的畫上,那是一簇鮮花,一床破席。花指襲人的姓,破席的意思就不解釋了,曹雪芹簡直就是爆了粗口。

一個丫環的名字竟然就用了這麼多典故,隱含了這麼多層意思。這些物證再加上脂硯齋的人證,紅樓偵探完全可以破解人物的命運,洞悉作者的意圖。所以我相信,只要仔細研究曹雪芹和脂硯齋留下的每一條線索,探尋每一個典故的寓意,一定能夠破解《紅樓夢》的結局。

推薦書目

紅樓探玉

金融学者跨界以侦探小说的方式研究未解之谜

王一:每个人都有权利解读《红楼梦》

- 2018年01月31日 星期三 北京青年报

|

|

|

|

文学名著 《红楼梦》像是一个神秘的城堡,里面布满机关与宝物,人人都想探个明白,可是刚一进去却发现自己步入了曲折的迷宫。

更让人望而生畏的是,近代以来胡适、俞平伯、周汝昌、刘心武等大家对于《红楼梦》的解读,已经让人们对“大观园”有了固定的“寻幽路径”,很少人能重新审视曹雪芹先生“草蛇灰线、伏脉千里”的高明设置,在字里行间中辟出一条前人未曾发觉的“曲径”。

可是,现在有一位名叫王一的金融学者,偏要向偶像阿加莎·克里斯蒂学习,对《红楼梦》这座巨型迷宫的蛛丝马迹进行侦探推理。

王一的《红楼探玉》近日由华文天下出版,在他的笔下,《红楼楼》成了一桩桩悬而未决的秘案,读这本书的过程似乎成了阅读一本侦探小说,扣人心弦却又别具深意。

或许,王一的这种解读方式会被认为“非主流”,但是,从崭新的角度切入《红楼梦》,何尝不会启发红学领域的“一切皆有可能”?正如作者王一所说:“允许所有人讲话,真相才能浮出水面。”

利用植物学破解林黛玉不可能“投湖而死”

出生于1978年的王一是清华大学本科毕业,又在伦敦经济学院读完金融硕士。虽然研究《红楼梦》十年,但是自幼爱好文学的他坦承自己小时候并不爱读这本书:“说实话,我本来不懂得欣赏《红楼梦》。家里书多,我小学的时候就把中外名著翻得差不多了,唯一没看完的就是《红楼梦》,因为这书太琐碎、太深闺,家长里短、谁吃了什么、谁用了什么,看着看着就睡着了。”

长大后再读,王一才发现《红楼梦》是一部奇书:“它实际上是一座迷宫,几乎所有的琐碎细节竟然都是有隐含意思的。人名有暗示、地名有暗示、灯谜里有暗示、诗词里有暗示、戏曲里有暗示,到处都是暗示,到处都有隐喻。就拿喝茶来说,喝的每种茶都有典故,茶名有典故,茶具有典故,泡茶的水有典故,喝茶的地方也有典故。这些典故不仅具有丰富的文化和历史内涵,而且还暗示每个人物的身份和命运,真的让人叹为观止。”

虽然《红楼梦》没能完整地流传下来,但正是因为曹雪芹在文字中留下了丰富的典故和预示,使得破解《红楼梦》的结局成为可能。所以,看似无聊琐碎的细节,突然变成了王一侦破案件的一个个小线索:“阅读《红楼梦》就不仅仅是文学鉴赏了,还增加了一个侦探推理的过程,非常新鲜有趣。大约在十年前,我开始利用闲散时间搜集线索,一年前推理出《红楼梦》的大致结局,并破解了红学五大悬案。这次出版的《红楼探玉》就总结了主要的推理结果。”

王一喜欢看推理小说,更自称是阿加莎·克里斯蒂的“门徒”。这次研究红楼梦,王一也是发挥自己的“推理特长”:“红学家们大都是文科背景,在文学内涵的解读上非常高明,但有时候在逻辑上有些欠缺。比如,有人推断林黛玉是投湖死的,就因为林黛玉别号潇湘妃子,而潇湘妃子是投水死的。但如果仔细琢磨,这个结论与书中许多其他细节都是矛盾的,因为林黛玉在书中嫌弃水脏,而且,根据科学推算,大观园水深不足1.5米,根本淹不死人。”

为了演算大观园的水深,王一特意研究了植物学,“《红楼梦》中描述了大观园的水中种着荷花,我查阅了种植荷花的书籍得知,如果要荷花开花,池塘不能过深,水深还要保持稳定。池塘植荷以水深0.3至1.2米为宜。大观园是人造景观,池塘也是人造池塘,专门用来种植荷花的,因此大观园池塘的深度不会超过1.2米,而荷花花朵若想在水面露出,就一定是水深不足1.5米,为此,我还去清华大学的荷塘边做了测量,选择了三个位置做测试,一处约0.27米,一处约1.2米,一处约1.27米,与植物学书上写的完全一致。所以我最终推断出林黛玉不可能是投湖而死。”

“破案”的物证是原著前八十回 人证是脂砚斋

王一的“跨界”解读听着有些“玩票”之嫌,可是王一却说自己对这份工作极为认真严谨,“我这十来年的研究,就是为了破解《红楼梦》的结局。”

破案需要物证、人证和假设。在王一看来,物证就是《红楼梦》前八十回原文,以及这些原文当中隐藏的线索。曹雪芹把众多文学典故巧妙地安插在《红楼梦》的文字里。贾家喜欢看戏,戏里都是典故;宝玉和女孩子们喜欢写诗,诗里也都是典故;对联、谜语、牙牌令、占花名、人名、地名、官名都是典故,而这些典故就预示了每个人物的结局。所以,只要搞清楚这些典故的真正寓意,就一定能破解《红楼梦》的结局。

有了物证,还需要人证。王一认为这个人证就是脂砚斋,因为她是看过《红楼梦》结局的人:“脂砚斋是《红楼梦》最早的批书人,脂砚斋的批语中有很多剧透,非常重要。”

收集好了物证和人证,王一剩下要做的就是对人物结局做出各种假设,然后看书、上网,收集所有的论据,而要想得到一个严谨的结论,不光要找到支持它的论据,还要看有没有别的论据与它相矛盾。只有当一个假设能够完美解释书中所有细节,没有明显的逻辑硬伤,这个假设才能成为合理的推论。

为了“破案”,王一说自己读《红楼梦》原著的次数是两位数,红学考证书籍也看过一书柜,他认为比读书更重要的,是带着问题去读书:“红学有两种,一种是欣赏《红楼梦》,谈谈读后感,像蒋勋先生。还有一种是研究《红楼梦》,想探索出曹雪芹的真正想法以及八十回后的结局,像俞平伯、周汝昌先生。《红楼探玉》这本书是后一种,所以在这十来年的研究里,我心中总是充满问题的。”

曹雪芹是甄宝玉 史湘云不可能嫁给贾宝玉

《红楼探玉》中,王一还原了林黛玉、薛宝钗、贾宝玉、甄宝玉、史湘云等人的结局。这些结局和以往红学家们讲的都不一样,比如林黛玉的死因到底是什么?王一说这个问题他反复琢磨了至少五年:“之所以需要这么长时间,是因为有很多看似矛盾的线索。林黛玉有咳嗽的病根,因此有人说她是病死的;林黛玉别号潇湘妃子,有人说她会像娥皇、女英一样投水殉情;林黛玉的判词是‘玉带林中挂’,又有人说她是上吊死的。”

这些论据看似都有理,所以红学界谁也说不服谁。王一于是带着问题,上网查遍所有人的观点,再翻阅主要著作,甚至在《红楼梦》电子版上搜索“黛玉”两个字,从第一条看到最后一条,仔细斟酌,“最后我搞明白了,有的论据看似有理,但却经不起推敲。”

破解史湘云的结局是困扰王一时间最久的,也让他最有破案后的喜悦:“关于史湘云的结局,有不少互相矛盾的论据。史湘云的判词说她婚姻不幸,那么她应该是嫁给卫若兰后两人分离了。但是,脂砚斋批语又说‘金麒麟伏白首双星’,这好像是说史湘云晚年和一个男子白头偕老。这不是和史湘云的独孤终老的判词矛盾了吗?而且,周汝昌先生曾推理出,脂砚斋其实是曹雪芹的妻子,也是史湘云的原型。

那么,史湘云真的会嫁给贾宝玉吗?这个问题一直困扰着我。怎么解释这个矛盾呢?要解决这个问题,就必须理解‘白首双星’的典故出处。我是外行人,但我会搜索,我在网上查遍了古诗词里的‘双星’,发现根本没有两个老寿星的意思,‘双星’都是指牛郎织女星,形容的不是团聚,而是分离。实际上,‘白首双星’这四个字的精确出处则是《长生殿》和《白头吟》,也是形容夫妻分离,根本没有‘两个老寿星’的意思。而且根据我的考证,曹雪芹根本不是贾宝玉,而是甄宝玉。因此,史湘云怎么也不可能嫁给贾宝玉。”

刘姥姥是西王母 真神就是在底层人中

王一对《红楼梦》的一个侦破发现是刘姥姥是“西王母”,书中王一对此进行了他的阐述,而启发他有这个想法的则是父亲王子冀:“根据我的推理,《红楼梦》中底层人物的代表刘姥姥,其实是书中最大的神。刘姥姥来贾家看似是求救济、被嘲笑的,但实际上却是来警示贾家、审判贾家的。真神就是在底层人中。这是父亲教给我的道理。”

在书的扉页上,王一写道这本书献给敬爱的父亲,提及父亲对他的影响,王一表示,父亲一直是他的灵魂导师:“也许是因为父亲年轻时曾经在陕北插队,他和劳苦之人之间有着特别深厚的感情,他说受苦人朴实、心透亮。”

可能是受了父亲的影响,王一说自己也特别关注《红楼梦》中的小人物:“我发现,像晴雯、平儿、刘姥姥这些底层人,身上其实闪耀着很多人性的光辉。相比之下,贾赦贾珍这些贵族身上反而浊气逼人。”

王一认为,曹雪芹对底层人也怀着敬畏之心,“他笔下的神仙一僧一道,就是破衣烂衫、居无定所的形象。过去常有种惯性思维,认为神仙都是高大上的人物,因为中国的皇帝都自封天子,都被赋予了神格。但曹雪芹不这么看,他觉得真神在底层人当中。一个社会对待底层人的态度,就是这个社会对待神的态度。如果不敬神、不顾天理,就一定会遭殃。刘姥姥穷得不行,到贾家来求接济,但她实际上是王母娘娘,只是这个神仙身份曹雪芹没明说,在前八十回里隐藏得很深。”

王一说自己最早怀疑刘姥姥是神仙,是因为她的“特异功能”:“刘姥姥给贾家讲了个故事,刚说到柴草,贾府马上就失火了。接着,王熙凤的女儿‘大姐儿’生病了,刘姥姥说可能是‘大姐儿’撞剋到什么神了,结果王熙凤一翻书才发现当日果然有花神,然后她们祭拜了一下,‘大姐儿’的病竟然就好了。

还有,刘姥姥竟然说出了林黛玉和大姐儿的命运,一个贫穷的农家老妇,竟然能说柴引火、眼辨花神,还能预知人物命运,这些特异功能让我总觉得很诡异。更让人起疑心的,是刘姥姥给大姐儿起了巧姐这个名字。巧姐出生于七月初七,这个名字对应的是织女。那么,能给织女起名字的是不是只有王母娘娘呢?我查了一下,辈分也对,刘姥姥年纪虽大,但刚好比巧姐大一辈儿。接下来,我又找到了众多细节,都指向一个结论——刘姥姥就是西王母,也就是王母娘娘。曹雪芹把真神的形象赋予贫贱之人,是非常值得我们深思的。”

允许所有人讲话 真相才能浮出水面

跨界研究红楼,王一觉得好处是没包袱,“我开始研究的时候没有成见,对所有人的观点都平等看待。但凡有一点道理的论点,我都会标记成‘存疑’”。可是是否也会因为“人微言轻”,而不会被认真看待呢?

对此,王一认为,每个人都有权利研究《红楼梦》:“红学本来是很纯粹的,从胡适的《红楼梦考证》,到俞平伯的《红楼梦辨》、周汝昌的《红楼梦新证》,本来都是很纯粹的学术研究,研究的是《红楼梦》的作者、版本、艺术性、未完成的结局等。

但是在五十年代,俞平伯的红学著作被当成了阶级斗争的靶子,俞平伯遭到批判,只因为他提出‘钗黛合一’的观点。宣扬阶级斗争的人说,林黛玉是革命派,薛宝钗是保皇派,两个人的矛盾是不可调和的,你怎么能说她们合二为一呢?直到今天,红学还有着主流和非主流之分,有头衔的人就是主流,没头衔的人就是非主流。刘心武先生当年只是提了提自己的新观点,主流红学家就群起而攻之,甚至人身攻击。

我希望学术研究可以纯粹一点,就事论事,有头衔的人不要搞一言堂,不要借用红学来宣传什么理念。允许所有人讲话,真相才能浮出水面。我的挑战是不是成功,我说了不算,主流红学界说了也不算。只有一个人说了算,那就是曹雪芹。”

虽然每个人都有权利研究《红楼梦》,不过王一认为研究不是简单的赏析,需要避免两个误区:“一是自说自话,二是迷信权威。自说自话的人往往是拿着一句话、一句诗就大做文章,完全不看前人的研究,也不看与之矛盾的细节。要知道,一个假说能立得住,并不在于能找到某个支撑它的论据,而是因为它与全书所有细节协调一致,没有明显的矛盾和破绽。迷信权威是更加要不得的。因为权威们自己也有很多事情搞不清楚,倘若不做独立思考就全盘接受,岂不要走很多弯路?

例如《红楼梦》就有很多悬案,红学家们一直没搞清楚。悬案一:脂砚斋说,薛宝钗和林黛玉名字虽然不同,但她们确实是同一个人。这是为什么呢?悬案二:红楼梦曲为什么不工整?为什么其他人一人一首曲,而林黛玉一首半,而薛宝钗只有半首呢?悬案三:曹雪芹为什么把薛宝钗比喻成隐士?(山中高士晶莹雪)对于这些问题,权威们根本不能很好地解释,所以我们只能靠自己独立思考了。”

无论怎样,王一都希望大家喜欢《红楼梦》,读懂《红楼梦》:“《红楼梦》又称《风月宝鉴》。贾瑞得了一把镜子,也叫做风月宝鉴,正面是艳丽美女,看了就会沉溺丧命;背面是青冢骷髅,看了反而可以保命。《红楼梦》也有两面。正面是贾家繁花似锦的贵族生活,反面则是血淋淋的社会现实,是百姓卖儿卖女,荒年间吃树皮,是贵族草菅人命,是社会道德沦丧。脂砚斋说:‘观者记之,不要看这书正面,方是会看。’从背面看《红楼梦》,有莫大的警醒作用,让人常怀警戒之心、敬畏之心、慈悲之心,对为人处世,都是大有益处的。”

完成这本《红楼探玉》后,王一还会继续探案吗?王一表示,《红楼探玉》整理了他对林黛玉、薛宝钗、贾宝玉、甄宝玉、史湘云等人的结局的推理,当然也涉及到袭人、巧姐、王熙凤等人在八十回后的故事。但书中还有很多重要人物,例如元春、妙玉、贾雨村、贾珍等人,还有平儿、鸳鸯、小红,他们的结局到底如何?有的在他心中已成大致脉络,有的还比较模糊,需要再推敲,这些就是他未来要侦破的案件。