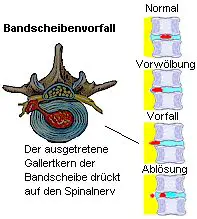

Was ist ein Bandscheibenvorfall? Mit Ausnahme des ersten und zweiten Halswirbels und der miteinander verschmolzenen Kreuz- und Steißbeinwirbel sind zwei benachbarte Wirbel immer durch eine Bandscheibe, medizinisch Diskus, miteinander verbunden. Diese liegt jeweils zwischen den beiden Wirbelkörpern. Die Bandscheibe selbst besteht aus Bindegewebe mit einem relativ festen, äußeren, elastischen Ring und einem weichen, inneren Kern. Der Faserring wird als Anulus fibrosus und der Gallertkern als Nucleus pulposus bezeichnet. Aufgaben der Bandscheiben sind das Abdämpfen von Stößen und Erschütterungen. Sie verhindert außerdem das Aufeinanderreiben der Wirbelkörper und ermöglicht ein bewegliche Verbindung der einzelnen Wirbel. Andauernde Fehlbelastungen kann die Bandscheibe nicht ausgleichen. Sie wird selbst geschädigt. Besonders häufig sind falsches Heben und Tragen schwerer Lasten und Fehlhaltungen Ursache für eine Schädigung der Bandscheibe. Bei einem Bandscheibenvorfall kommt es durch eine Schwächung zum Einreißen des elastischen äußeren Rings. Der weiche Kern der Bandscheibe tritt aus und übt nun Druck auf das Nervengewebe aus. Einzelne Nerven können vollständig eingeklemmt werden. Es werden folgende Schweregrade unterschieden: Der Faserring wölbt sich vor und drückt auf den Spinalkanal oder die Spinalnerven. Dabei ist der Faserring der Bandscheibe durch feine Risse geschwächt. Der Gallertkern ist aber noch innerhalb des Faserrings. Diese Form nennt sich Protrusion oder Vorwölbung bzw. Vortreibung. Der Gallertkern tritt aus dem Faserring der Bandscheibe aus. Häufig ist der Bereich der Zwischenwirbellöcher seltener der Spinalkanal. Zuvor tritt eine Schwächung des hinteren Läng*****andes ein. Der ausgetretene Gallertkern übt verstärkten Druck auf den Spinalkanal oder die Spinalnerven aus. Einzelne Nerven können vollständig eingeklemmt sein. Vom Gallertkern lösen sich Teile ab, die keine Verbindung mehr zur Bandscheibe haben. Diese Teile treten aus der Bandscheibe aus. Diese Form nennt sich Sequestration, ein Begriff, der in der Medizin für die Ablösung toten Gewebes von lebendem gebraucht wird. ********************** Rückenschmerzen Etwa jeder 10. Erwachsene leidet an ständigen oder wiederkehrenden Rückenschmerzen. Häufigste Ursache sind Abnutzung und Verschleiß an der Wirbelsäule. Hauptursache: Abnutzung und Verschleiß Die meisten Erwachsenen haben es ein- oder mehrmals im Laufe ihres Lebens "im Kreuz". Zwar lässt der Rückenschmerz in der Regel innerhalb von Tagen bis Wochen wieder nach. Doch schätzungsweise 12 Prozent der Erwachsenen leiden wiederkehrend oder ständig an Rückenschmerzen. Meist sind Rückenschmerzen durch Abnutzung und Verschleiß der Wirbelsäule verursacht. Die Wirbelsäule Unsere Wirbelsäule besteht aus 24 beweglichen Wirbeln, zwischen denen die elastischen Zwischenwirbelscheiben, die Bandscheiben, als Stoßdämpfer sitzen. In jungen Jahren bestehen die Bandscheiben aus einem gallertartigen prallelastischen Innenteil, der durch einen Knorpelfaserring festgehalten wird. Die elastischen Bandscheiben sorgen für Beweglichkeit und Flexibilität der Wirbelsäule. Plötzlicher Rückenschmerz: Der Bandscheibenvorfall Gerade die Bandscheiben werden bei mechanischer Belastung strapaziert. Werden sie übermäßig beansprucht, kann der äußere Knorpelring der Bandscheibe reißen. Der gallertige Innenkern rutscht in den Wirbelkanal und drückt dort auf die austretenden Nervenbahnen. Meist sind Wirbel in Höhe der Lendenwirbelsäule und der Beinnerven betroffen. Die Folge sind plötzlich auftretende stärkste, oft in das Bein oder Kreuz ausstrahlende Schmerzen und Missempfindungen, bis hin zu Lähmungserscheinungen in den Beinen. Wenn der Rücken dauernd schmerzt Dauern Rückenschmerzen länger als drei bis sechs Monate an, sprechen Experten von chronischen Rückenschmerzen. Dahinter verbergen sich meist komplexe Störungen an den Wirbelgelenken, der Rückenmuskulatur und den Bändern. Meist lässt sich die Ursache der Beschwerden nur noch schwer feststellen. Psychische und soziale Faktoren, wie z. B. die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz oder Stress, tragen dazu bei, dass aus Schmerzen Dauerschmerzen werden. Daher muss die Behandlung möglichst vielseitig an allen Stellen im gestörten Gefüge ansetzen. Nur dann können Rückenschmerzen günstig beeinflusst werden. ************************************** Das Leben mit dem Bandscheibenvorfall von Dr. med. Petra Brückner Chefärztin der Orthopädischen Abteilung Klinik Hoher Meißner Einleitung und anatomische Betrachtungen Der Bandscheibenvorfall - was ist das? Therapie des Bandscheibenvorfalles Rehabilitation nach Bandscheibenoperation Einleitung und anatomische Betrachtungen Der Rückenschmerz ist ein zentrales Problem unserer Zeit durch die Vielzahl der Betroffenen und die Höhe der verursachten Behandlungskosten. Bandscheibenerkrankungen bedingen langdauernde Arbeitsunfähigkeiten, aufwändige Rehabilitationsmaßnahmen und führen nicht selten zur Frühinvalidität. In Deutschland leidet jeder Dritte ständig unter Rückenschmerzen und nur etwa jeder fünfte Erwachsene bleibt von Rückenschmerzen verschont. Das ist ein Grund, dass die meisten zum Thema Rückenschmerz etwas zu sagen haben. Die Bandscheiben liegen als Puffersubstanz zwischen den benachbarten Wirbelkörpern. Nur zwischen dem ersten und zweiten Halswirbelkörper befindet sich keine Zwischenwirbelscheibe. Man sagt, dass die Bandscheibenveränderungen mit entsprechenden Beschwerden das Tribut sind, welches wir Menschen für unseren aufrechten Gang zu zahlen haben. Vierfüßler entwickeln im allgemeinen keine Bandscheibenschäden und Bandscheibenvorfälle. Nur der Dackel stellt, aufgrund seiner besonderen Anatomie, eine Ausnahme dar. Bei kurzen Beinen und langem Rumpf hängt seine Wirbelsäule ständig, ähnlich einer Knickbildung, durch. Durch diese Wirbelsäulenstatik kann unser kleiner Freund, der Dackel, ebenfalls einen Bandscheibenvorfall (Dackellähmung) erleiden. Von oben nach unten betrachtet zeigt die Halswirbelsäule eine Krümmung nach vorn (Halslordose), die Brustwirbelsäule eine Neigung nach hinten (Brustkyphose) und die Lendenwirbelsäule wieder eine Neigung nach vorn (Lendenlordose). Das Kreuzbein ist mit Schwingung nach hinten starr, da die Kreuzbeinwirbel knöchern miteinander verbunden sind. Zwischen ihnen gibt es keine Bandscheiben. So resultiert in der Seitbetrachtung eine doppelt-S-förmige Schwingung der Wirbelsäule. Bandscheibendegeneration bzw. -vorfälle entstehen am häufigsten im Übergang*****ereich von einer Schwingung in die nächste, vor allem in den unteren Halswirbelsäulen- und noch viel häufiger in den unteren Lendenwirbelsäulensegmenten. Im Lendenwirbelsäulenbereich kommt als zusätzliches bandscheibengefährdendes Moment hinzu, dass die frei bewegliche Lendenwirbelsäule (mit Bandscheiben) in das feste kompakte Kreuzbein (ohne Bandscheiben) übergeht und dadurch starke Scherkräfte wirksam werden. Eine weitere Ursache dafür, dass Bandscheibenvorfälle in den 2 unteren Etagen der Lendenwirbelsäule gehäuft auftreten, besteht darin, dass in dieser Höhe der dorsale Bandscheibenring nicht mehr genügend durch das hintere Läng*****and stabilisiert ist. Unterhalb des dritten Lendenwirbelkörpers nimmt die Festigkeit des hinteren Läng*****andes deutlich ab, in*****esondere im äußeren Abschnitt der hinteren Bandscheibenbereiche. 62 % aller pathologischen Bandscheibenveränderungen sind deshalb in der unteren LWS lokalisiert. Zieht man die Bandscheibenvorfälle heraus, so verteilen sich 95 % davon auf die Segmente L4/L5 und den Lendenwirbelsäulen-/Kreuzbeinübergang. Welche Bedeutung unsere Haltung und unser Rücken hat, spiegelt sich darin wieder, dass unsere Haltung im übertragenen Sinne in unseren Sprachegebrauch Einzug gefunden hat. Redewendungen wie "er ist gebeugt", "er ist geknickt" oder "mit dem Rücken zur Wand", "Rückrat haben" und "dem wurde das Kreuz gebrochen" deuten auf die enge Beziehung von Haltung und Seelenleben hin. Trotz mancher Schwachstellen ist die Wirbelsäule als Ganzes als Meisterwerk der Natur zu betrachten. Die Wirbelsäule muss im Laufe des Lebens ganz unterschiedlichen, sogar gegensätzlichen Aufgaben gerecht werden. Sie muss einerseits starr sein, andererseits auch biegsam. Durch das optimale Zusammenspiel von Bändern und Muskelzügen, die wie eine Art Haltetaue funktionieren, bleibt die Wirbelsäule stabil und ist fest mit ihrer Verankerung, nämlich dem Becken, verbunden. Die Biegsamkeit der Wirbelsäule beruht auf dem funktionellen Zusammenspiel einer Vielzahl von kleinsten funktionellen Einheiten, den sogenannten Bewegungssegmenten. Ein Bewegungssegment besteht aus 2 benachbarten Wirbelkörpern, der dazwischenliegenden Bandscheibe, den Wirbelgelenken sowie Bändern, Kapseln und Muskeln. Zwischen den Bewegungssegmenten sind kleine Bewegungsausschläge möglich, die in ihrer Summation die enorme Biegsamkeit der Wirbelsäule ermöglichen. Neben der Bedeutung als Achsorgan und stabilisierendes Organ hat die Wirbelsäule eine Schutzfunktion für das Rückenmark, welches im knöchernen Wirbelkanal von der Schädelbasis bis zur unteren Lendenwirbelsäule verläuft. Die Zwischenwirbelscheibe hat einen charakteristischen Aufbau. In der Mitte liegt ein gallertartiger Kern, der Nucleus pulposus. Den äußeren Teil der Bandscheibe bildet der sogenannte Anulus fibrosus, der Faserring. Dieser Ring ist unter gesunden Verhältnissen kreisförmig hermetisch abgeschlossen und verhindert einen Austritt des Gallertkerns aus dieser Einheit. Der Gallertkern steht unter hohem inneren Druck. Er dehnt sich aus, wann immer man ihm die Möglichkeit gibt und er verfügt über ein hohes Wasserbindungsvermögen. Durch den Druck der benachbarten Wirbelkörper wird die Bandscheibe gezwungen, ihre charakteristische scheibenartige Form anzunehmen. Bei den Bewegungen der Wirbelkörper zueinander, die sich durch Bücken, Rückwärtsneigen und Seitneigen ergeben, ändert der Nucleus pulposus jeweils innerhalb der Zwischenwirbelscheibe seine Lage, wodurch ein Druckausgleich (Pufferfunktion) und gleichzeitig ein entsprechender Abstand der benachbarten Wirbelkörper in allen nur möglichen Bewegungsstellen gewahrt wird (Kugellagerfunktion). Im Laufe des Tages, wenn die Wirbelsäule durch unseren aufrechten Stand einer axialen Druckkomponente unterliegt, wird der Gallertkern unter Druck gesetzt und gibt einen Teil seines Wassergehaltes durch kleine Poren der benachbarten Grund- und Deckplatten in Richtung Wirbelkörper ab. Auf den dadurch bedingten Höhenverlust der einzelnen Gallertkerne ist zurückzuführen, dass die Körpergröße am Abend ca. 1-2 cm weniger beträgt als am Morgen. Während der Nachtruhe, wenn nur der Tonus der Muskulatur die Wirbelsäule belastet, kommt das Wasserbindungsvermögen des Gallertkerns zur Wirkung. Dadurch wandert das Wasser in Richtung Gallertkern zurück, so dass wir am Morgen wieder unsere "normale" Körpergröße erreicht haben. Die Bandscheibe ist dann wieder gut gerüstet für die Belastungen des neuen Tages. Der osmotische Druck des Kerns verringert sich mit zunehmendem Alter, woraus sich erklärt, dass die ältere Wirbelsäule einen Größenverlust im Vergleich zur Jugend zeigt. Die Bandscheiben büßen im Alter an Elastizität ein. Nach oben Der Bandscheibenvorfall - was ist das? Etwa um das 25. Lebensjahr, so haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, setzt die Bandscheibendegeneration ein. Die primär geschlossenen und kreisförmig verlaufenden Faserringe (Anulus fibrosus), die den Gallertkern umgeben, entwickeln kleine Risse und Spalten. Durch die vorwiegende Beugehaltung der Lendenwirbelsäule sucht sich der Gallertkern den Weg nach hinten durch die defekten Maschen des Faserringes und wandert Richtung Wirbelkanal oder Nervenaustrittsgang. Solange er dabei den äußeren Faserring der Bandscheibe vor sich herschiebt, nennt man es Bandscheibenvorwölbung. Wenn auch der äußere Faserring kaputt gerissen ist, nennt man es Bandscheibenvorfall (siehe Abbildung). Bandscheibenvorwölbung Bandscheibenvorfall Die nächste Barriere stellt das hintere Läng*****and dar. Da vor allem der äußere Faserring schmerz-, druck- und dehnungsempfindlich ist, entsteht der tiefsitzende , unangenehme Rückenschmerz (Lumbago), sobald der Bandscheibenkern gegen die hintere Begrenzung des Faserringes bzw. des hinteren Läng*****andes gepresst wird. Erst bei Kompression der Nervenwurzel durch das austretende Bandscheibengewebe verspürt der Patient einen fortgeleiteten Schmerz in das Versorgungsgebiet der gedrückten Nervenwurzel (im Halswirbelsäulenbereich ausstrahlende Schmerzen in die Arme, im Lendenwirbelsäulenbereich ausstrahlende Schmerzen in die Beine). Je nachdem, welche Nervenwurzel betroffen ist, entwickeln sich die dazugehörigen Reflexausfälle, Minderung der Berührungsempfindlichkeit im betroffenen Versorgungsareal und im schlimmsten Fall motorische Ausfälle (Lähmungen). Der betroffene Wirbelsäulenabschnitt zeigt eine Schonhaltung und ist in seiner Gesamtbeweglichkeit eingeschränkt. Das klinische Bild des Bandscheibenvorfalles soll, da 95 % der Bandscheibenvorfälle in den unteren Lendenwirbelsäulensegmenten zu finden sind, am Beispiel des Bandscheibenvorfalls zwischen dem fünften Lendenwirbelkörper und dem Kreuzbein (Etage L5/S1) dargestellt werden. Eine S1-Nervenwurzelschädigung bedingt eine Abschwächung oder im schlimmsten Fall eine Lähmung der Fußstreckermuskulatur, eine Abschwächung oder ein Verschwinden des Achillessehnenreflexes und eine Minderung der Berührungsempfindlichkeit an der Außenseite des Beines, zur Kleinzehe ziehend. Bei einer Nervenwurzelkompression durch einen Bandscheibenvorfall lässt sich durch das Anheben des gestreckten Beines ein sogenannter "Ischiasdehnungschmerz" auslösen, der im allgemeinen von der Lendenwirbelsäule über die Gesäßhälfte in das betroffene Bein ausstrahlt. Nicht alle in der Computertomographie oder Kernspintomographie erkennbaren Bandscheibenvorfälle sind praxisrelevant. Untersuchungen haben gezeigt, dass ca. 20 % von rückenschmerzfreien Untersuchungspersonen in der Computertomographie oder der Kernspintomographie Bandscheibenvorwölbungen oder Bandscheibenvorfälle im Lendenwirbelsäulenbereich bieten. Diese Bandscheibenvorfälle sind "stumm", sie sitzen, ohne klinische Erscheinungen oder Beschwerden zu verursachen, im Reserveraum des Wirbelkanals und bedürfen keiner therapeutischen Konsequenz. Es wird deshalb an dieser Stelle noch einmal betont, dass das klinische Bild beim Planen der therapeutischen Maßnahmen den absoluten Vorrang hat und den bildgebenden Untersuchungen nur ein ergänzender Stellenwert zukommt. Nach oben Therapie des Bandscheibenvorfalles Die beste Wirbelsäulenbehandlung stellt die Vorsorge dar. Die Bandscheiben leben von der Bewegung und brauchen zur Ernährung und zum Aufrechterhalten des nötigen Pumpmechanismus im Zwischenwirbelabschnitt den Wechsel von Be- und Entlastung. Haltungskonstanz über Stunden ist Gift für die Bandscheibe. Rückengerechtes Verhalten sollte beim Heben und Tragen von Lasten genauso wie beim Stehen, Sitzen und liegen, soweit als möglich, beachtet werden. Um diese Informationen vermittelt zu bekommen, bietet sich ein Rückenschulbesuch an. Ein intaktes Rumpfmuskelkorsett mit guter Balance zwischen Bauch- und Rückenmuskulatur ist notwendig, um die Wirbelsäule als Achsorgan von außen ausreichend zu unterstützen und aufzurichten. Besteht eine akute Nervenwurzelkompression mit schmerzhafter "Ischialgie", steht primär die Schmerzbekämpfung im Vordergrund. Medikamente mit analgetischem (schmerzlinderndem) Effekt sowie mit abschwellender und muskelentspannender Wirkung finden Einsatz. Zu diesem Zweck nutzt man z. B. nichtsteroidale Antirheumatika oder Cox-2-Hemmer und Muskelrelaxantien. Bei einer akuten Ischialgie sind systemische oder lokale Cortisonbehandlungen geeignet, die Gewebsschwellung um die Nervenwurzel zu minimieren. So soll Reserveraum für die Nervenwurzel geschaffen und die Enge für die Nervenwurzel reduziert werden. Im Akutfall dienen sakrale Umflutungen oder gezielte Injektionen an die betroffene Nervenwurzel mit cortisonhaltigen Präparaten dem gleichen (abschwellenden) Ziel. Antidepressiva in niedriger Dosierung haben in der medizinischen Behandlung von chronischen Rückenschmerzen einen festen Stellenwert. Der akute Schmerzpatient ist meist für örtliche Wärmebehandlung oder Stufenbettlagerung sehr dankbar. Aus dem Bereich der Elektrotherapie finden elektrogalvanische Bäder (Stangerbäder) Einsatz und zeigen einen guten Effekt. Diadynamische Ströme führen zur Verminderung der Muskelspannung und Schmerzreduzierung. Der Patient mit akutem Bandscheibenvorfall strebt an, jede unnötige Bewegung zu vermeiden. Deshalb ist die Möglichkeit zur krankengymnastischen Therapie im akuten Anfangsstadium eingeschränkt. Eher vorsichtig sollte im weiteren Verlauf der Krankengymnast versuchen, aus der Wirbelsäulenentlastungshaltung zu physiologischen Bewegungsmustern zu kommen. Eine länger bestehende Fehlbeanspruchung der Wirbelsäule und der kleinen Wirbelgelenke auf dem Boden von muskulären Dy*****alancen sollte beseitigt werden, ohne dabei eine Schmerzprovokation zu bewirken. Langfristig wird ein intaktes Rumpfmuskelkorsett angestrebt, so dass rückengerechte medizinische Trainingstherapie unumgänglich ist (nach der Akutphase). Mikrochirurgische Operationen Die Bandscheibenoperation ist notfallmäßig durchzuführen, wenn eine sogenannte "Caudasymptomatik" besteht, gekennzeichnet durch Blasen- und Mastdarmlähmung. Das Caudasyndrom ist durch einen großen, nach medial gerichteten Massenprolaps verursacht und erlaubt keinen Aufschub der Operation. Die Operation muss in den ersten 6 Stunden nach Auftreten dieser Symptomatik erfolgen, je eher desto besser. Geht die Ischiassymptomatik mit Lähmungen einher, besteht eine relative Operationsindikation. Bei Nervenwurzelkompressionen ohne Lähmungen sollte geduldig konservativ behandelt werden. Das Für und Wider einer Bandscheibenoperation ist in jedem Falle individuell in enger Absprache mit dem Patienten zu erwägen und dabei auch zu bedenken, dass nicht jede Bandscheibenoperation den gewünschten Erfolg mit sich bringt. Sollte die konservative Behandlung versagen und nicht zur Schmerzlinderung führen, ist die Indikation zur Operation erneut zu überprüfen, z. B. wenn keine Schmerz- und Funktionsverbesserung nach einer Behandlungszeit von 3-6 Monaten auftritt. Die Bandscheibenoperationen stellen heutzutage mikrochirurgische Operationen dar. Über einen kleinen Zugangsweg wird die gedrückte Nervenwurzel freigelegt und der darunter gelegene Bandscheibenvorfall entfernt. Die Nervenwurzel soll von jeglichem Druck befreit werden. Zusätzliche Einengungen durch Knochen können ebenfalls beseitigt werden. Um ein Nachrutschen weiteren Bandscheibengewebes zu verhindern, wird die gesamte gelockerte Bandscheibenmasse aus dem Bandscheibenraum ausgeräumt. Im allgemeinen ist der Ischiasschmerz sofort nach der Operation deutlich geringer oder sogar verschwunden. War die Nervenwurzel lange oder stark eingeklemmt, hinken Sensibilitätsstörungen und Schmerzen im Einzelfall über Wochen und Monate hinterher. Endoskopische Operation Bei der endoskopischen Operation wird ein schmales Rohr an den Bandscheibenraum eingebracht und mittels feiner Instrumente unter Monitorkontrolle der Bandscheibenvorfall entfernt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass durch die kleinen Schnitte kaum Narben entstehen. Ein weiteres Verfahren besteht im seitwärtigen Zugang, wobei ein Endoskop über das Nervenaustrittsloch eingeführt und über diesen Zugang der Bandscheibenvorfall entfernt wird. Ca. 4 % der Bandscheibenkranken müssen später an gleicher Stelle noch einmal operiert werden, wenn restliches Bandscheibengewebe nachrutscht oder spätere Narbenbildung die Nervenwurzel erneut komprimiert. Nach oben Rehabilitation nach Bandscheibenoperation Nach einer Bandscheibenoperation sollte eine Anschlussrehabilitation in einer dafür zugelassenen Rehabilitationsklinik erfolgen. Während der Rehabilitationszeit wird eine optimale Linderung der postoperativen Restbeschwerden durch tägliche Krankengymnastik und ergänzende balneophysikalische Behandlungsmaßnahmen angestrebt. Über ein intensives Informationsprogramm im Sinne einer Rückenschule zur zukünftigen Vermeidung von Fehlhaltung, falschen Bewegungen und anderen Störfaktoren sollen die Weichen für die Zukunft positiv gestellt werden. Tägliche Einzelkrankengymnastik zu Lande und Bandscheibenbewegung*****äder für frisch Operierte dienen der optimalen und raschen Wiederherstellung der gestörten segmentalen Funktionen. Der chronische Rückenschmerzpatient wird Schmerzbewältigungsstrategien und Entspannungsverfahren als leben*****egleitende Maßnahme erlernen müssen. Abschließend sei bemerkt, dass im Rahmen dieses Beitrages ausschließlich auf Bandscheibenvorfälle eingegangen wurde. Es gibt viele andere mögliche Ursachen für akute und chronische Rückenschmerzen. Eine gründliche klinische Untersuchung ist zur Differenzierung der Kreuzschmerzursachen unabdingbar. Nicht die bildgebenden Untersuchungsergebnisse wie Computertomographie und Kernspintomographie sollten die Richtlinien zum Handeln sein, sondern die korrekt bewerteten klinischen Befunde.