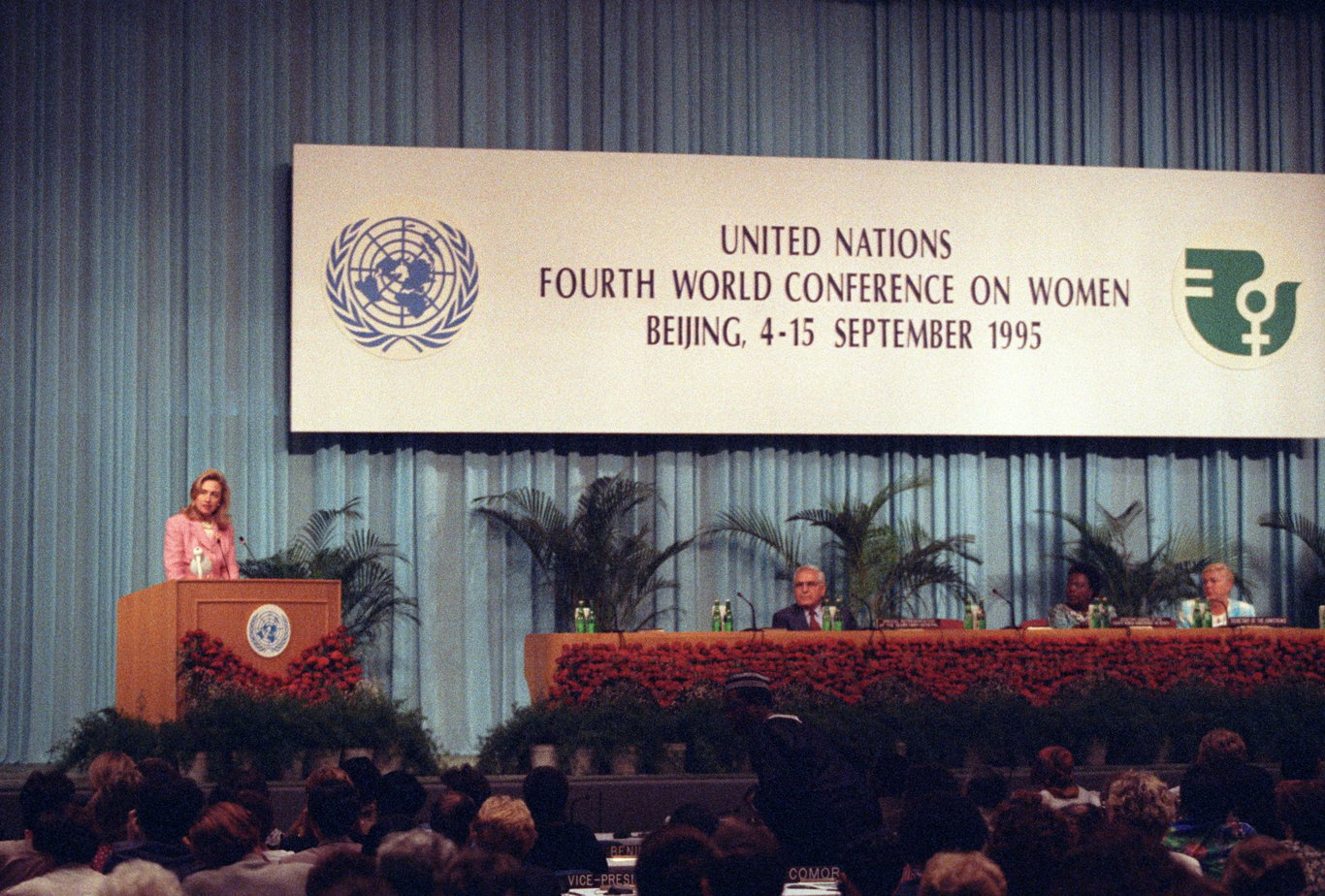

2025年10月13日至14日,由中国政府和联合国妇女署合办的“全球妇女峰会”在北京召开。中国国家主席习近平发表讲话,世界多国政要和妇女界名人出席峰会。而本次妇女峰会的提议和举办,很大程度在于纪念和致敬30年前在北京举办的“世界妇女大会”。

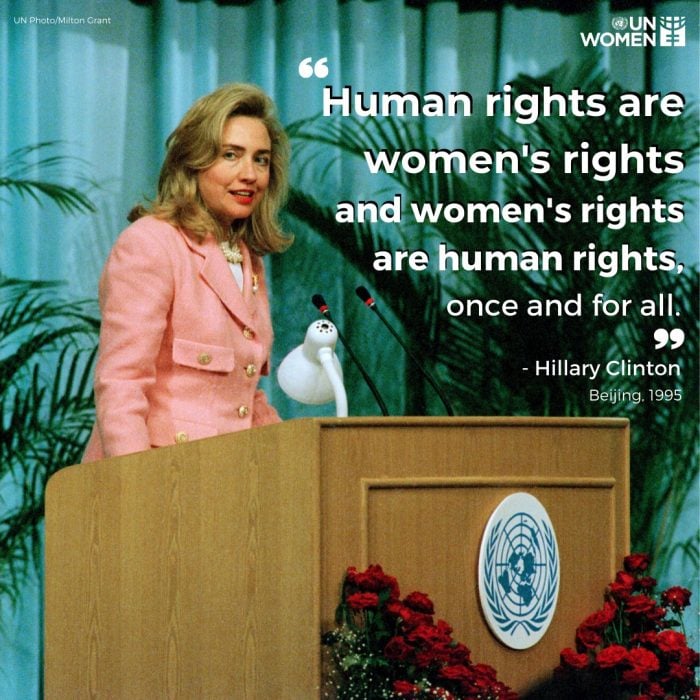

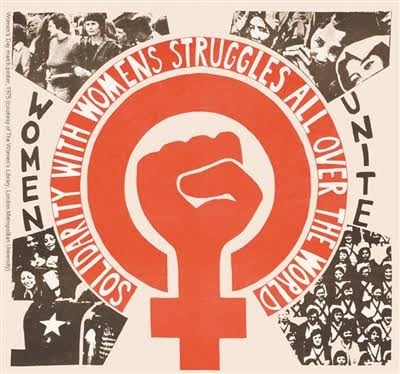

1995年9月,第四届“世界妇女大会”在中国北京召开。当时的中国国家主席江泽民、总理李鹏等政要,及联合国与各国贵宾,都出席会议。也正是在那场会议上,当时的美国第一夫人、后来成为国务卿的希拉里·克林顿发表演讲,并说出那句闻名世界的女权宣言:“人权即女权,女权即人权( human rights are women’s rights, women’s rights are human rights)”,鼓舞了世界的女权运动。

1995年世妇会还发表了《北京宣言》及附带的《行动纲领》,中国和世界各国对妇女事业发展设定许多目标和做出相应承诺。这次大会也对中国和世界妇女事业产生深远影响。

1995年北京世妇会的举办并非偶然。1990年代初的中国,因为多种原因陷入内外交困中。中国政府试图打开局面、争取经贸和外交支持,包括得到主导国际的西方国家重新认可。而妇女议题成为突破口。

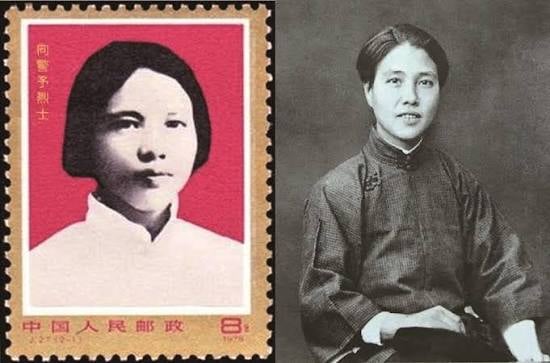

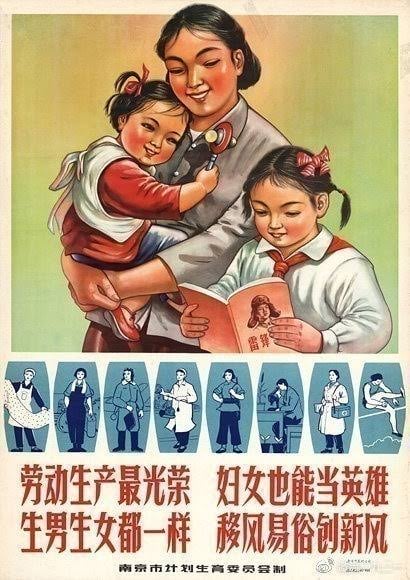

中国共产党和中华人民共和国的成立与发展,都和妇女事业分不开。中共长期作为左翼政党,将妇女解放作为党的目标和重要议程。在土地革命、工人运动、学生运动、抗日战争、国共斗争、统战工作、国际宣传中,中共都以妇女解放、反对对女性的束缚和压迫、男女平等为旗号,争取妇女和进步人士支持,也是中共得势和胜利的重要原因。

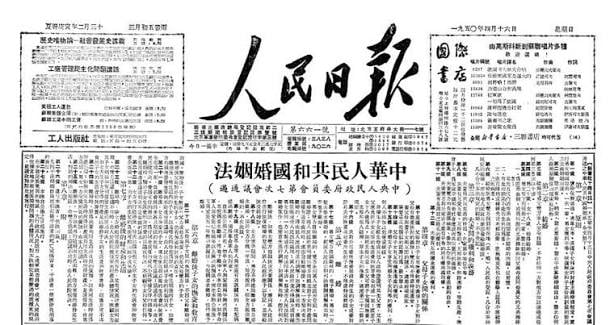

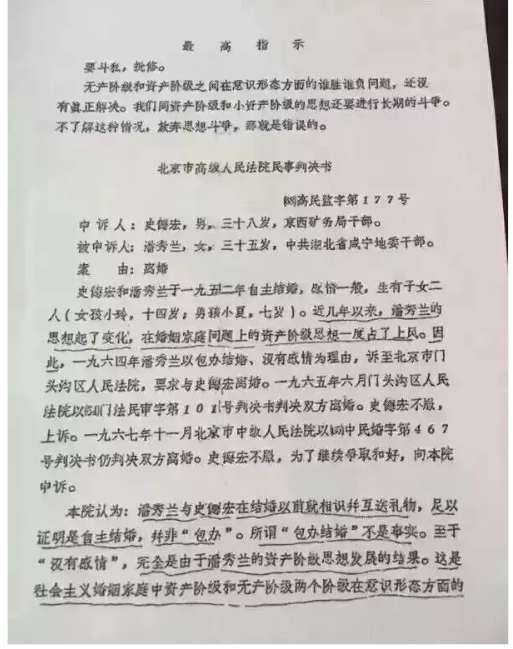

中共早期女性骨干成员蔡畅、向警予、何香凝等人,对中共发展壮大和中国妇女事业贡献良多。中共和中国领导人毛泽东也提出“妇女能顶半边天”,批判夫权族权压迫,推动妇女解放事业。中华人民共和国的第一部法律,就是保障婚姻自由、提倡男女平等的《婚姻法》。虽然后来中共执政的中国一系列动乱和恶政,以及日渐保守化的政策转向,严重损害了妇女权利和利益,但女性解放的历史遗产仍然得到一定保留。

这样的历史渊源,成为中国成功申办第四届世妇会的重要有利条件。

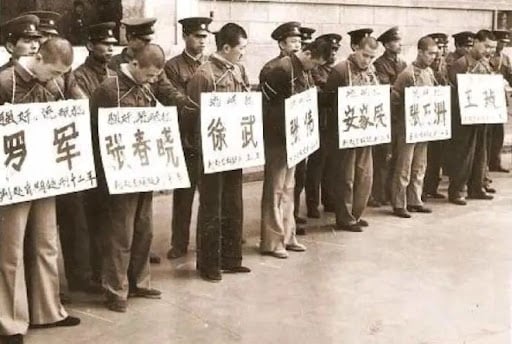

而1990年代的中国,仍然处于相对贫困中,法治不健全、治安混乱,妇女权利被侵犯的情况普遍。贩卖妇女儿童、妇女被家暴、强奸和性骚扰、女童失学、女工被剥削欺凌、农村妇女自杀等在当时中国相当普遍,法律和社会对女性的保障不足,女性权利亟待改善。

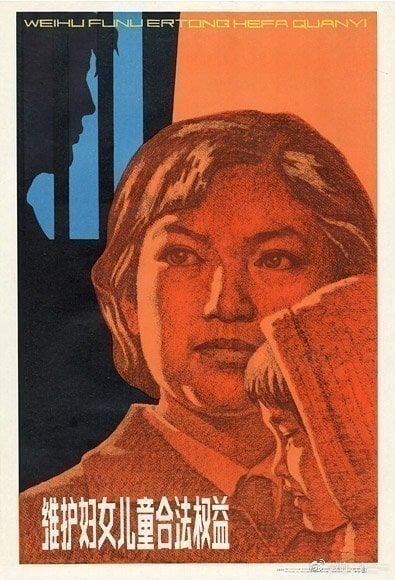

虽然1990年代的中国无论妇女处境还是国民生活,都较贫困落后,但当时的中国比现在更开放,也更渴望融入世界。当时又正值后冷战时代全球化的大潮,中国又颁布《妇女权益保护法》表现诚意。所以,联合国、欧美国家、各国人权和女权力量,支持中国承办第四届世妇会,并希望借此与中国官方民间就妇女议题更多合作、向中国传播女权主义,提高中国妇女问题能见度、促进中国妇女权利改善和世界女权事业。

1995年北京世妇会整体是成功的。不仅希拉里进行颇为激进的演讲,缅甸民主运动领袖昂山素季也在开幕式致辞,还有来自南非的黑人女同性恋者贝弗利·帕来萨·迪特西发表关于LGBT权利的演说。可见当时中国官方非常努力营造开明形象。中国的办会能力和促进妇女权利的承诺也得到认可。经此会议,中国国际形象好转、中国与西方国家关系也得到改善。

而之后30年至今,中国妇女权利、女性境遇、女权运动,却并非一帆风顺、不断进展,而是一波三折,且从进步转向倒退。

1995年后至21世纪初,中国官方确实推动了若干保护女性权利的法律和政策,官方也宣传妇女和女童的保护,默许民间妇女议题组织的发展。例如严厉打击贩卖妇女儿童犯罪,女童失学情况大幅减少,对强奸等犯罪的打击大大加强,专门关注女工权利的组织也增多。随着经济发展,女性平均收入和工作选择也更多。女性的安全、权利、收入,得到明显改善。

但同时,中国官方对于有较强政治色彩和独立性的非体制女权力量,一直是警惕和打压的。官方只允许没有政治和权利运动色彩、仅仅局限于改善女性经济、学业、生活条件等组织和公益人士活跃。

不过,在大约2010年之前,因为国民经济发展、人民生活改善,以及相对宽松的政治、舆论环境,女性权益确有明显提高。

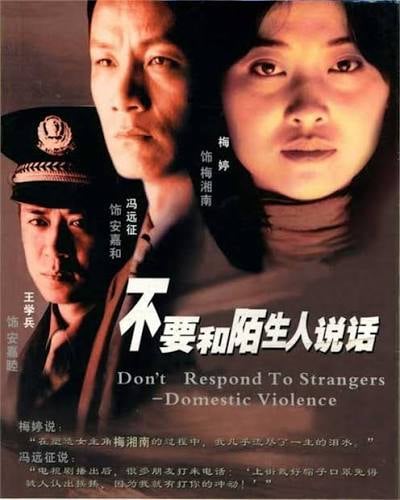

但之后,中国妇女权利和女权事业却陷入停滞,并逐渐倒退。如2010年前后发生的几起典型的家庭暴力案件、女性遭残酷家暴求助无门后杀死丈夫案件,判决结果都偏向男方而不利于女方。这意味着女权议题中非常重要的反家庭暴力议程严重受挫。

2015年左右,中国官方对女权组织和女权人士发起猛烈打击,一些街头行动派、激进主义女权人士一度被捕,若干女权组织被取缔。这意味着官方进一步压缩了民间独立女权力量的生存空间,也不再容忍激进女权表达。值得一提的是,2015年中国已举办过一次“全球妇女峰会”,当时已明显展露出官方垄断妇女议题、排斥民间女权的态度。

2017年及之后横扫世界的“Metoo”运动也延烧到中国,官方对此不予置评,实际上对“Metoo”议题和宣传持明显否定和打压态度。对于弦子控诉朱军等涉及体制内的案件,官方都压制网络讨论和搜索,女性控诉者和支持者往往被删帖封号。公检法判决也倾向男方,且大陆媒体基本都不予报道、保持沉默。支持政府的“大V”和保守派人士则明确表达贬斥“Metoo”运动、批判甚至侮辱提出控诉的女性。

2020年,中国官方在巨大争议中通过了设立“离婚冷静期”的法律法规。这破坏了婚姻自由,也让处于家暴等不幸状态的妇女更难脱离男方纠缠。2021年上海“小红楼”案件和2022年丰县“铁链女”事件,反映了似乎已禁绝贩卖妇女犯罪的中国,实际上存在不少贩卖和奴役妇女现象,尤其贫困、乡村出身、残障的女性仍易被控制人身自由和遭受侵犯。

而中国最高领导层在内各级官员中的女性也在减少和被边缘化。曾经,中国有过宋庆龄、江青、陈慕华、吴仪等颇有中外影响力的女性领导人,且其中多数人负责过重要领域实权工作。但近年日益减少。作为中国实际上最高决策机构的中共中央政治局和常委会,24名委员(包括7名常委)全部为男性,无一位女性。现今中国政治级别最高的女性谌贻琴,仅为专职于妇女儿童工作的国务委员(职级略低于副总理)。女性在中国决策机构尤其最高层本就弱势,如今代表性和话语权再被削弱。

而近年中国妇女解放事业的停滞、妇女权利的倒退,是有多种原因共同促成的。

第一,这是中国官方体制和政策日益保守化的必然,也是近年中国政治气候转冷的结果。在中共建立之初,作为革命政党积极推动妇女解放,动员女性参与革命也能壮大其力量,还符合其“打倒旧世界”、推倒“三座大山(帝国主义、封建(儒家农业专制模式)主义、官僚主义)的总潮流。

但中共在1949年执政后,就变成建设和维护新秩序的力量,就更倾向维持现状,对和谐稳定的要求压倒革新和正义,并依赖在暴力、权力、资产上都处于优势的男性一方。而女性一方则相对被牺牲,女性从被解放的角色变为被规训的角色,在家庭、工作、社会上都被要求“服从大局”。

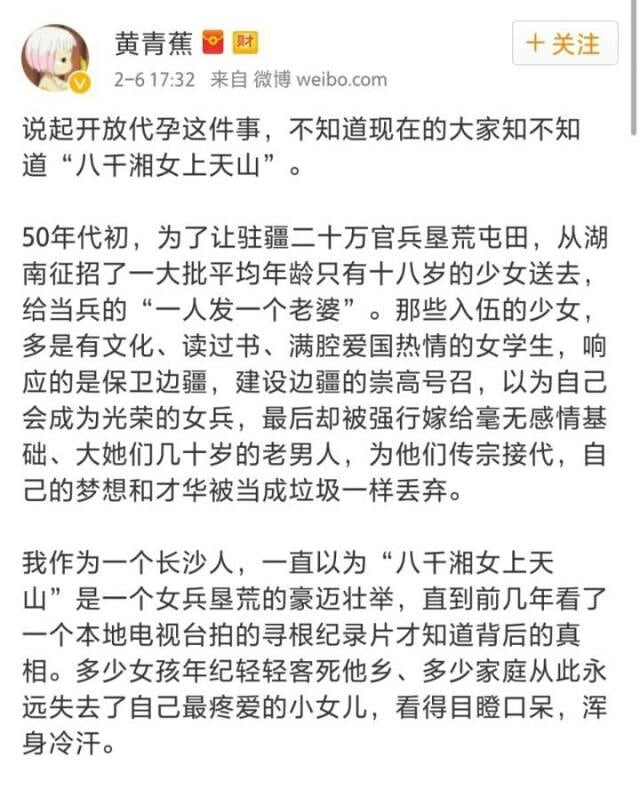

例如毛时代名义上讲妇女解放,但现实中女性寻求离婚被法院判决往往不被准许,一些女性还被半强迫的嫁给军人。本来是维护妇女权利的妇联,则根本没有独立性,高度服从于党和政权,更多成为“和稀泥”和安抚维稳的工具。即便所谓“妇女能顶半边天”和妇女解放运动,也在于让女性和男性一样承担为巩固政权、建设社会的责任,而轻忽女性的权利和自主。

这样的趋势从1950年代即表现出来,中共从“革命党”逐渐转变为“保守党”。之后中共执政集团的开明和保守经历多次摇摆,而2015年之后则钟摆明显倾向保守。线下政治性抗议被彻底禁止,言论自由明显收紧,以前被容忍的温和公民组织被取缔,还有不少人被捕。而女权人士和女权主义当然也在打击之列。

官方恐惧女权主义在内各种进步思潮对统治的威胁,也忧虑民间女权组织在内各种公民自组织的存在损害权力的垄断。执政集团天然倾向维持秩序,并压制反叛秩序者。保守的体制和政策,就必然是压制女权、压制女性的反抗与控诉的。全世界保守倾向的政府皆是如此。

第二,女性权利的改善、女性事业发展进入了“瓶颈期”,越取得成果,再往后进一步发展越困难。以前,女性权利非常恶劣、侵害女性行为的犯罪特征明显,如贩卖妇女、强奸频发、女童失学等。从官方到民间对解决这些问题的共识较多、意愿强烈,打击相关犯罪阻力也较小。

但当这些严重和显性的侵害女性权利问题得到解决,要进一步促进男女平等,让女性在权利地位、经济条件、话语权等方面与男性平等,在国家、家庭、各行业更有影响力,就难以得到以前那么多的支持,还面对更多冷漠和阻挠。

而对于女权主义者从社会结构、权力和制度、意识形态、资源分配等方面,系统性根本性质疑和挑战男权社会,涉及更多人的既得利益和社会既有事实,就更加不被男性主导的官方和民间社会理解和接受。而改变这些复杂和根深蒂固的现实,也更加困难。这自然导致女权事业进入新的困难期。

第三,男性为主的反女权力量日益崛起,形成对女权的“反作用力”,阻碍了妇女权益的进一步拓展。近现代妇女解放事业如火如荼,打击了传统男权秩序、促进了性别平等,但也刺激了男性的不满和反弹。

无论家暴、性骚扰、婚姻、男女就业就学的利益纷争、社会资源分配等问题,当女性抱团维权、反抗男权同时,许多男性也会条件反射的反感,抱团反对女权。女性“身份政治”也刺激了男性的“身份政治”。而且近年反女权的男性也有明显年轻化趋势,年轻人在互联网上更活跃、更懂话术,大大增强了民间反女权的声音。 一些女性也确有过激言行和不实指控,这些案例也被男性放大和利用,让更多男性参与反对女权。

另外,因为近年中国经济下行、社会矛盾剧烈,也激化了性别矛盾。许多男性生活在困顿中,尤其中下层男性遭受压迫无力反抗,又将矛头转向女性。而男性和女性也面对一些相同问题,女权主义者则更关心女性(虽然这无可厚非),也让男性不满和加剧性别对立。

男性反女权力量也通过互联网等渠道发声,对鼓吹女权的女性加以羞辱诽谤,甚至举报到其工作单位和学校等方式,打击女性。而官方为社会稳定,考虑男性的立场和诉求,也更打压女权。近年四川大学的疑似偷拍事件、武汉大学疑似性骚扰事件,官方都做出利于男方、不利于女方的处理决定。

第四,全球保守主义回潮、右翼民粹崛起、对女权不利的大环境,自然也影响到中国。自2016年特朗普击败希拉里当选美国总统,全世界许多国家都迎来明确反女权的、右翼保守民粹崛起的风潮。这减轻了外部督促中国改善人权和女权的压力,又助长了中国官方和民间反女权的倾向。

在多重因素影响下,中国官方对妇女权利问题从开明友善到保守冷峻,是必然的。相对于1995年中国贫困落后、有求于西方和世界的情况,2025年的中国富强的多,执政者也更加自主、自信,不需要取悦西方和融入世界,在妇女权利问题上也更加肆无忌惮的自行其是。

在习近平为首的中国核心领导层看来,妇女问题是其建设“新时代中国特色社会主义”的一部分,而女性则是建设国家、服务社会和家庭、实现“中国梦”和“中华民族伟大复兴”的螺丝钉,女性必须服从大局。而凡是拒绝服从官方决策、追求独立、自主表达,以及揭露女性遭遇的不公和黑暗面,都是官方眼中的“破坏者”、应被打压的对象。对于“Metoo”运动、民间女权活动,都是破坏和谐的错乱音符,要加以禁制、消声。

于是,2025年的全球妇女峰会,其立场、风格、目的,都与30年前的世界妇女大会大不相同。相对于世妇会很高的国际化程度,今日的峰会是浓重的“中国特色”,以符合近年中国官方鼓吹“文化自信”、“制度自信”、“以我(中国)为主”举办国际活动的原则。实际上,中共也并不真的从国家民族立场上捍卫中国妇女权利尊严,其所宣称的国家民族话语只是一种宣传策略和幌子。而1995年世妇会的决议与遗产,也被今日中国政府选择性、工具性的利用,而没有真诚的对待和完整的继承。

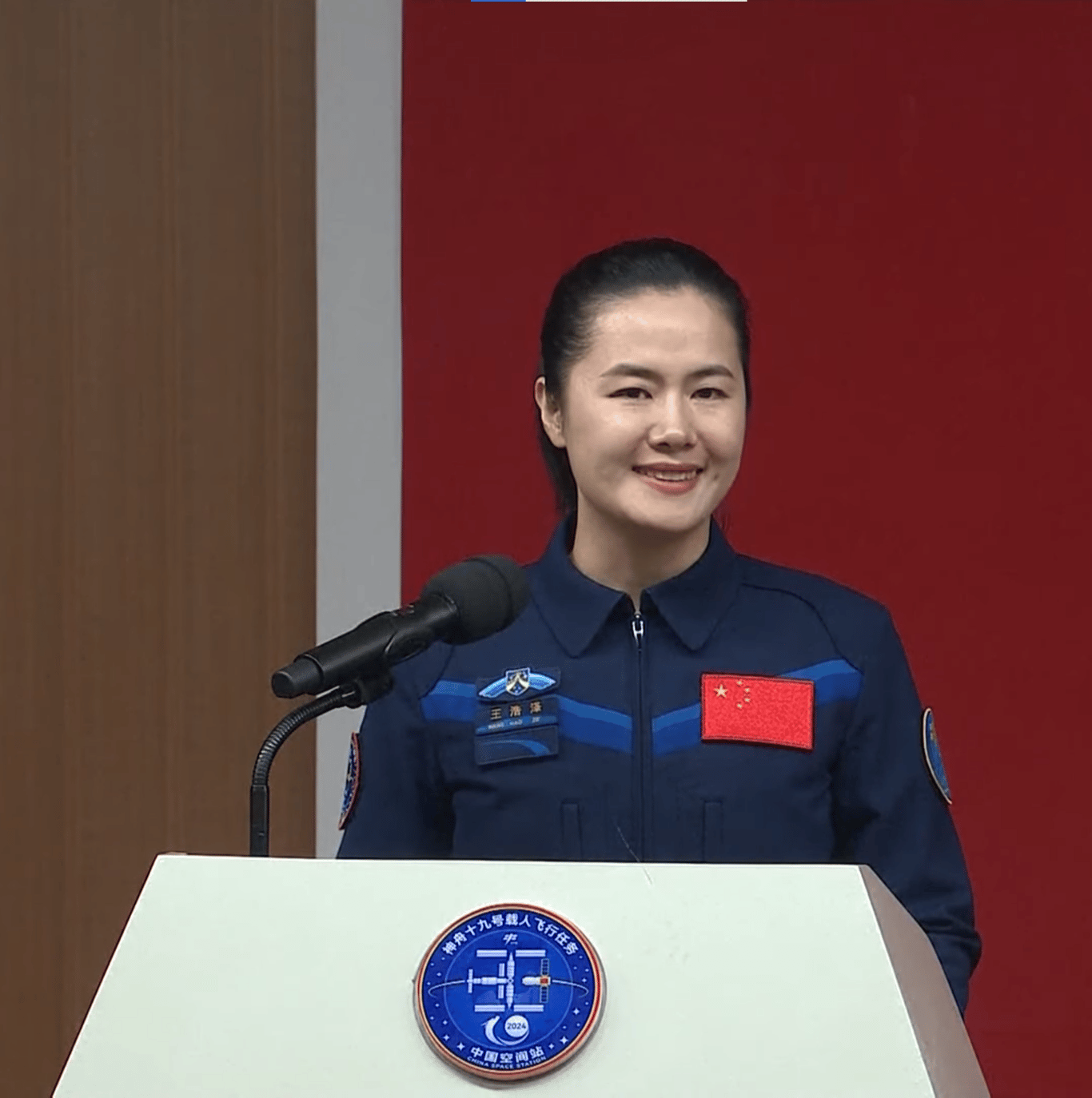

本次妇女峰会所展示和表彰的女性,如王浩泽、张桂梅、陈薇、华春莹等体制内或被官方认可的人物,而独立于官方和异见身份的中国女性完全不在列。这是意料之中的,也说明中国官方对妇女奖惩和宣传的垄断,女性也必须效忠于党和体制。

本次妇女峰会上,习近平宣布将拨款1.1亿美元支持全球妇女事业,并宣称中国将加强国际合作,尤其帮助南方国家(欠发达国家)的妇女和女童。在合作与援助的具体说明中,也可看到中国强调妇女和女童经济文化权益、淡化妇女政治权利和女性独特诉求的特征。这是中国试图将自身的妇女叙事和妇女事业模式推向更多国家,目的是与西方竞争。在特朗普切断美国对各国妇女及弱势群体权利议题的资金援助的当下,中国也在表达自己的国际化与开放性姿态,与美国竞争世界领袖地位。

而若“中国模式”在妇女领域也推向世界,对世界各国妇女事业都是喜忧参半的消息。喜的是获得中国这个大国的资金、人员、政策支持,忧的是中国排斥自由民主的妇女事业模式,将借此向更多国家输出和渗透,损害基于普世价值和现代女权主义的各国妇女事业。

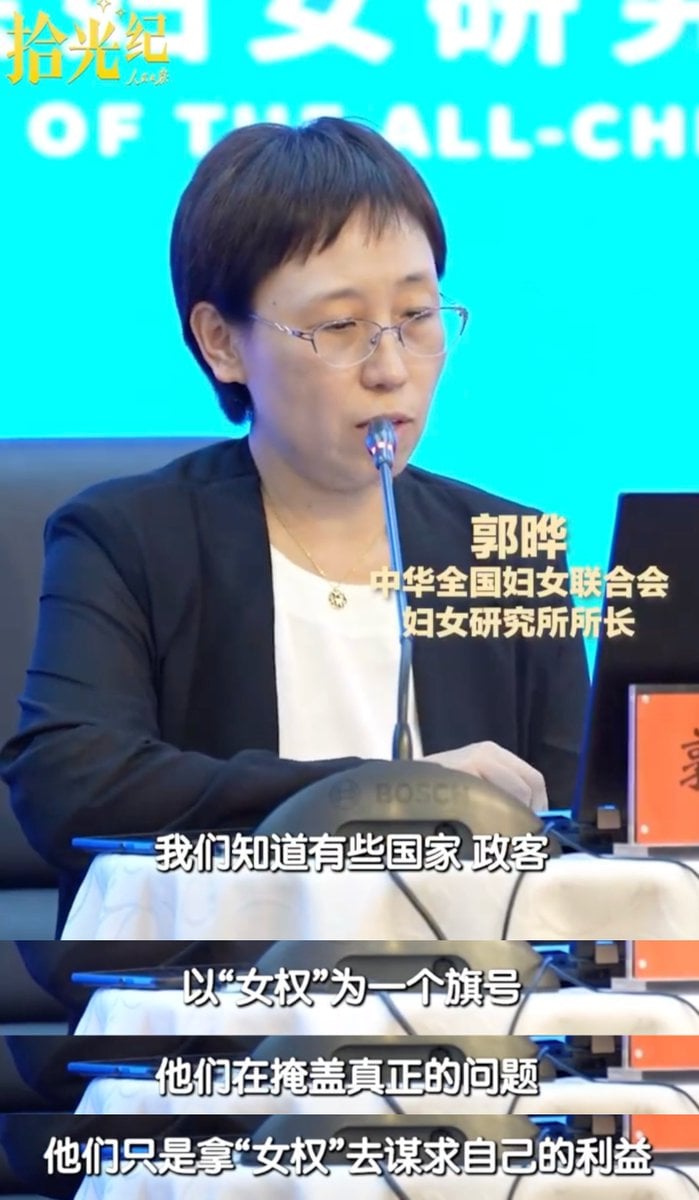

就在中国政府操办的“全球妇女峰会”召开之际,人民日报等官方媒体斥责民间女权“受境外势力支持、破坏中国稳定”。这也可见官方的妇女峰会不仅不鼓励民间女权事业,还通过“官办妇女会议”来垄断中国妇女议题的代表性、解释权、参与权。

这不仅阻碍了与官方不同的女性声音,也导致中国妇女事业的参与力量和话语必然单薄与官僚化,女性缺乏自主、女性社区没有活力,不利于妇女权利发展和女性利益维护。中国女性在国际上声音和关注度往往还不如亚非拉一些小国,如BBC每年评选的百大女性鲜有中国面孔(哪怕中国大陆女性占世界女性超过六分之一),就反映了中国民间和独立女性声音被抑制的负面影响。

当然,为在国内外树立自身代表中国女性、维护妇女权益的形象,中国官方对本次峰会及相关妇女议题投入巨大,今年的峰会对于中国和全球妇女事业,仍然会有一些成果,有它的正面价值。但其与30年前的世妇会比起来,是黯然失色的。1995年北京世妇会也和中共早期妇女事业真实业绩一样,成了当今中国执政集团粉饰形象、拉拢关系的“招牌”,纪念其表而摒弃其里,很多具体问题上甚至背道而驰。

时移世易,同一座城市的两场妇女议题会议,有着不同的动机和影响。近现代的中国女性历经苦难与荣光、命运跌宕起伏,今日又在身不由己的被时势左右。中国妇女解放事业曾有过辉煌的进展,又经历诸多挫折,未来的前途则更加严峻和不容乐观。

更多我的博客文章>>>