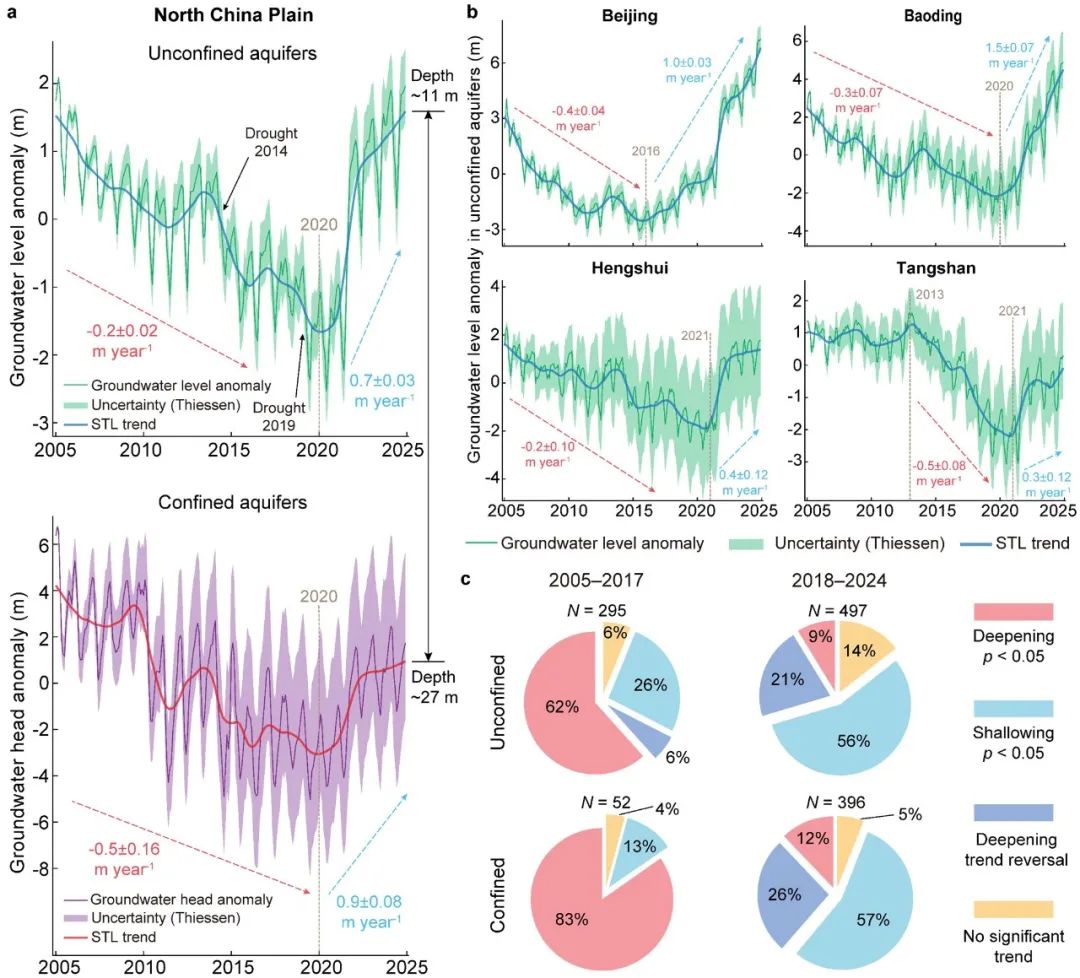

华北地下水超采治理是全球范围内首个人类主动干预下,在超过十万平方公里尺度逆转地下水亏损趋势的范例。华北平原在历经数十年地下水水位持续下降后,2019年达到最低,年末浅层地下水平均埋深达到14米,漏斗区最大埋深在50米左右。通过“开源、节流、增效”并举的系统性治理,地下水水位自2020年起以每年0.7米的速度显著回升,至2024年底已整体恢复至2005年水平,平均埋深11米,标志着华北地下水超采治理取得突破性进展。

地下水超采威胁区域水安全,诱发地面沉降,破坏河湖生态,已成为全球性挑战。华北平原是我国粮食主产区之一,水资源严重短缺,人均水资源量不足500立方米。20世纪70年代开始,华北地区大规模开发利用地下水,最高年份(2002年)达到270亿立方米,是世界上地下水开采范围最广、规模最大、强度最高的地区。由于经济社会发展长期依赖开采地下水,华北平原地下水储量严重亏空,亟需进行综合治理。2019年,《华北地区地下水超采综合治理行动方案》发布,开始系统推进华北地区地下水超采治理。截至目前,“一减、一增”综合治理措施已取得明显成效。放眼全球,在超过十万平方公里的空间尺度成功实现含水层系统由“亏”转“盈”,这项成就仍属首例。近日,清华大学水利系龙笛教授团队联合国内外研究团队,以翔实的观测证据揭示并量化评估了华北(本研究指海河流域)地下水超采综合治理下实现的大范围含水层恢复成效。

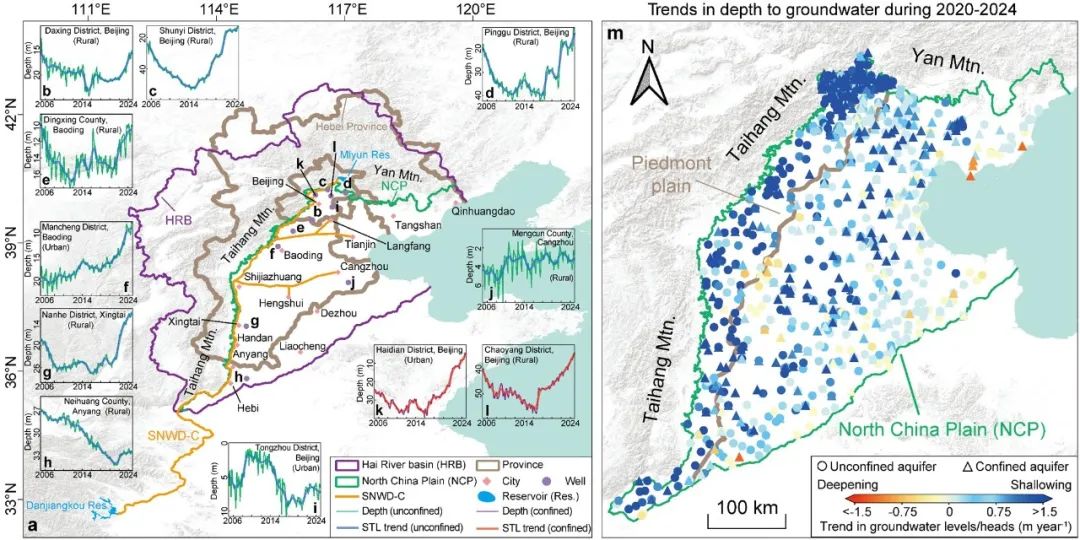

龙笛教授团队长期聚焦华北地下水演变规律与保护修复,综合卫星遥感、地面观测和数值模型,对华北水循环和取-用-耗水过程开展了系统性研究。本研究集成了迄今为止最翔实的长时序地下水埋深实测数据,覆盖过去20年超2000眼监测井,约19万份埋深记录,以及重力卫星观测技术,全面刻画了华北地下水由长期亏损走向逐步恢复的关键过程与驱动机制。研究发现,华北各地均呈现显著的地下水水位回升,其中,山前平原区2020~2024年期间的回升速率达到1.5m/a以上(图1)。

地下水监测数据存在时空不连续、不一致的问题。本研究以迄今为止最翔实的观测数据为基础,构建了华北平原地下水平均埋深变化的高可信度序列。尽管2018年建成的国家地下水监测工程显著提升了数据质量,但新旧监测井在位置与监测层位上存在系统性差异,加之同期为《华北地区地下水超采综合治理行动方案》编制实施的治理拐点,使得科学评估该时段埋深变化至关重要。研究团队提出了基于埋深相对变化的数据整合与可靠性评估方法,实现了从“点状”离散监测到“面状”整体评价的跃升。结果显示,华北平原平均潜水水位与承压水水头均自2020年起显著回升,至2024年底分别累计回升约3米和4米(图2)。

作为区域高质量发展的关键支撑,华北含水层修复对提升水资源韧性、保障水安全具有重要意义。本研究基于扎实的地面和卫星遥感数据,系统阐明了南水北调、引黄、再生水循环利用以及河湖生态补水等重大工程,与产业结构调整、水资源税改革、农业节水和种植结构优化等管理举措,如何协同促成了地下水水位的历史性回升。

此外,团队根据研发的地表水和地下水耦合模型,证实人类干预是含水层恢复的决定性因素。即使保持多年平均降水水平(低于近年),地下水持续亏损态势仍于2021年前后实现根本性逆转。反之,若无系统性干预,即便有2021年强降水回补,地下水位仍将长期下降。定量归因分析表明,外调水及其生态补水、降水增加和工农业节水的贡献占比分别约40%、35%和25%。本研究不仅实证了人类主动干预下实现大范围含水层恢复的可行性,也以可量化、可复制的治理范式,为全球其他含水层枯竭的危机应对提供了科学可靠的中国方案。

相关研究成果以“人类干预下前所未有的大范围含水层恢复”(Unprecedented large-scale aquifer recovery through human intervention)为题,于8月7日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

清华大学水利系教授龙笛为论文通讯作者,博士生胥元程和崔英杰博士为论文共同第一作者。中国工程院王浩院士和美国国家工程院布里奇特·斯坎隆(Bridget Scanlon)院士对论文进行了指导。研究得到“十四五”国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。

论文链接:

[Insecure Code] [< a href="https://www.nature.com/articles/s41467-025-62719-5" _src="https://www.nature.com/articles/s41467-025-62719-5" style="font-family_replace: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai;">]https://www.nature.com/articles/s41467-025-62719-5