http://zh.wikipedia.org/wiki/在互联网上,没人知道你是一条狗

在互联网上,没人知道你是一条狗

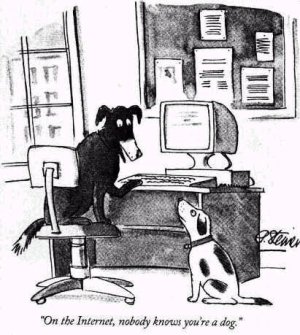

“在互联网上,没人知道你是一条狗”(On the Internet, nobody knows you're a dog)是一句互联网上的常用语,因为作为《纽约客》1993年7月5日刊登的一则由彼得·施泰纳(Peter Steiner)创作的漫画的标题而变得流行。 [1] [2] 这则漫画中有两只狗:一只坐在计算机前的一张椅子上,与坐在地板上的另一只狗说漫画的标题:“在互联网上,没人知道你是一条狗”。 [2][3] 时至2000年,这一漫画是《纽约客》中被重印最多的一则漫画,施泰纳因为此漫画的重印而赚取了超过50 000美元。 [1][4]

目录 |

历史

| “ | 我不太能理解它被如此广泛地认识这一事实。 | ” |

|

—— 彼得·施泰纳,[1] |

||

漫画家彼得·施泰纳自从1980年开始就为《纽约客》创作。他说道,这则漫画一开始没有吸引太多的注意,但后来却有了它自己的“生命”。施泰纳觉得,这就和创建了表情符号的人一样。[1]实际上,当创作漫画的时候施泰纳对互联网没有什么兴趣,尽管他有一个在线的帐号。他回忆道,当时并没有在漫画上加什么“深层”的意义,只是在用一种“编写标题”方式来创作罢了。[1]

作为对互联网隐私的评论

这则漫画体现了一种对互联网的理解,强调用户能够以一种不透露个人信息的方式来发送或接受信息的能力。劳伦斯·莱西格认为这是因为TCP/IP协议不强迫用户提供自己的身份证明,尽管用户本地的互联网接入点(如某些大学)可能要求用户实名上网,尽管这样,用户的信息也是由本地互联网接入点保管,不作为在互联网传输信息的一部分。 [5]

作为对互联网社会学的评论

一项由莫拉翰-马丁和舒马赫(Morahan-Martin and Schumacher)在2000年做出的关于互联网使用的复杂性的研究讨论了这个现象,他们认为表示计算机屏幕前自己的身份的能力可能是上网的复杂性体现之一。 [6] 这一常用语可以用于“表示赛博空间将会是自由化的,因为性别,种族,年龄,外貌,甚至于‘狗性’都可以不提供,甚至可以编造或者创造性地夸张这些属性,以达到合法或非法的目的”,这是对Usenet的关键人物约翰·吉尔摩1996年的理解的共鸣。 [7] 这一短语同时暗示了“计算机扮装”的可能,一个用户可以将自己装扮成不同性别,年龄,种族,等等。[8]在另一个层次上,“狗将自己装扮的自由,是一种‘升级’为一种特权组成员的自由,比如狗可以将自己升级为能够访问互联网的人类计算机用户。” [8] [9] 在2007年,这则漫画被用于描述一个17岁的网站创建者是怎样被误认为是一个富有经验的专业互联网使用者,另外作为WikiScanner,能够将维基百科的匿名编辑与拥有该IP地址的企业联系起来的一个程序,的一个隐喻。 [10] [11] 这可能还与使用互联网于恋童有一定的相关性。 [12]

影响

这则漫画引出了阿伦·大卫·珀金斯的《没人知道我是一条狗》的上映。这一剧集围绕着六个不同的人展开,他们在现实生活中无法与其他人很好地交流,却因为匿名性,在互联网上找到了社会化的勇气。[1]

1995年时,比尔·盖茨支付了200美元的版权费,在他的《未来之路》(The Road Ahead)中使用这一漫画。[1]

参考文献

- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Fleishman, Glenn. Cartoon Captures Spirit of the Internet. The New York Times. 2000-12-14 [2007-10-01] (英文).

- ^ 2.0 2.1 The New Yorker. On the Internet, nobody knows you're a dog. University of North Carolina at Chapel Hill - reprinted for academic discussion. Title 17 U.S. Code [2007] (英文).

- ^ EURSOC. New Privacy Concerns. EURSOC [2007] (英文).

- ^ Glenn Fleishman. New Yorker Cartoons to Go on Line. The New York Times [2007] (英文).

- ^ Lessig, Lawrence. Code: Version 2.0. Basic Books. 2006: 35. ISBN 0465039146 (英文).

- ^ (英文)Morahan-Martin, J., & Schumacher, P.(2000).Incidence and Correlates of Pathological Internet Use among College Students. Computers and Human Behavior, 16, 13-29.

- ^ Jordan, Tim. 3 The virtual individual. Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet. Routledge. 1999: 66. ISBN 0415170788 (英文).

- ^ 8.0 8.1 Trend, David. Reading Digital Culture. Blackwell Publishing. 2001: 226-7. ISBN 0631223029 (英文).

- ^ Ryan Singel. Fraudster Who Impersonated a Lawyer to Steal Domain Names Pleads Guilty to Wire Fraud. Wired - CondéNet [2007] (英文).

- ^ Crickey.com.au. Wikipedia and the PM -- the trail is still hot. Crickey.com.au - Private Media Pty Ltd, [2007] (英文).

- ^ Chuck Salter. From Teenager's Hobby to Booming Online Business. CBS KRISTV.com/WorldNow [2007] (英文).

- ^ Taylor, Maxwell; Ethel Quayle. Child Pornography: An Internet Crime. Psychology Press. 2003: 97. ISBN 1583912444 (英文).

资料来源

- Jones, Christopher R.. 7 Nobody knows you're a dog//Land, Ray; Siân Bayne. Education in Cyberspace. Routledge. 2004: 105 pages. ISBN 0415328829 (英文).

- Nielsen, Jakob. Multimedia and Hypertext: The Internet and Beyond. Morgan Kaufmann. 1995: 172 pages. ISBN 978-0125184083 (英文).

- Nakamura, Lisa. Cybertypes: Race, Ethnicity, and Identity on the Internet. Routledge. 2002: 35 pages. ISBN 0415938376 (英文).

- Schneider, Edgar. Living the Good Life With Autism. Jessica Kingsley Publishers. 2003: 44 pages. ISBN 1843107120 (英文).