摘要:20世纪日美之间爆发过两场震惊世界的贸易战,大部分人只知道80年代的第二次日美贸易战,却不知道真正最具有历史借鉴价值的,乃是1939年7月-1941年7月的第一次日美贸易战。那场贸易战永久决定了日、美、中三大民族的百年命运。

“美国终止日美商约是伟大而辉煌的举动······美国的行动非常及时,可以缓解中方担心的由英日妥协而造成的极其危险的局势(此前对日妥协的《英日协定》)。中国人民不会忽视美国所采取的这一极为重要的一步。我向总统先生和国务卿先生表达自己以及中国人民的感谢”

——1939年7月26日,日美贸易战爆发后,与日本苦战的重庆政权领袖蒋介石欣喜若狂,他于7月30日召见美驻华大使詹森,向美发布了以上感谢信,历史证明,三个民族的运道因此改变(《美国国务院外交文献,1939年远东》)

上文《国运的转折点:错判、南进与走向对抗》谈到,1939年7月26日,美国突然宣布终止《日美友好通商条约》,并按照规定留给日本六个月的时间挽回(六个月后条约正式废止),这实际上是中日战争史和日美关系史上的大事,该事件永久地改变了日美关系的性质,并促成了日本帝国的灭亡和中国的复兴。

在这个事情发生演变的过程中,日本政府先是不敢置信,然后是强硬,接着是试图缓和,但种种努力终归失败,因为美方提出的条件随时间的推移而逐渐苛刻,而外部环境和两国政情的变化又使得真正的和解越来越困难,两国经贸脱钩逐步变成了现实,这最终为美国对日后续的商品、技术禁运和经济打击奠定了基础。

日美经济利益共同体:美国商界的强大亲日力量(1931年-1939年2月)

“(对日)贸易对美国经济恢复是非常必要的。维持和增加出口额是政府和企业的目标,在过去它可以促进国内商业和就业······”

——美国商业联合会就当时日美贸易纠纷的公开声明(《Peter C.hoffer.American Businessmen and the Japan Trade, 1931-1941》)

1939年之前,美国与实质上统治整个东亚的日本大帝国间贸易往来相当密切。从 1933 年到 1937 年,在美国出口到亚洲的所有商品中,日本所占比例超过 49%。仅 1938 年,日本 44%的进口物资来自美国,日本与欧洲其他国家进口总和的两倍,美国在对日贸易中获得了巨额的贸易顺差(全部是黄金交易)。

中日战争全面爆发后,美国对日贸易额有所下降,这主要在于美国民间兴起的“道义禁运”和“抵制日货”所致,但是,必须指出的是,美国在此期间对日军工出口的比重逐年递增,1937 年占 53.66%,1938 年占 64.06%,1939 年占 71.28%,某种程度上,是美国的军工业支撑了日本的侵华暴行。

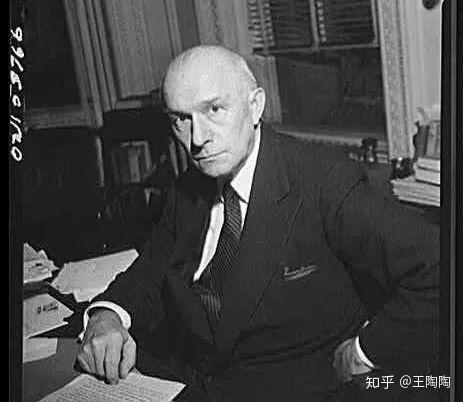

正是基于这个原因,自1937年12月日本军机轰炸美舰“帕奈”号以来,美国国内便屡次出现经济制裁日本的呼声,其中以美国远东司事务长霍恩贝克(1937年后担任国务卿特别顾问)为最。从1937年12月开始,霍恩贝克就以坚决要求美国政府废除1911年签署的《日美通商条约》,并在此基础上对日本进行严厉的技术和商品禁运。但是,至少在1939年2月日军进军南洋之前,他的主张都无一例外遭到强大的阻力而未能实现——这股阻力主要自于在日美贸易中获利丰厚的美国商界。

要理解这种力量的源头,我们必须对当时美国商界在日美贸易问题上的惊人的获益和近乎麻木的贪婪有所知晓。日美贸易不只是惠于某个美国产业,而是为美国钢铁、机床、汽车、飞机、铜锡、木材、矿浆、棉花、纺织等各个行业带来了巨大的收益,无论是工作岗位,还是企业利润。

这一点,从当时美国商界看法就可以意识到:《商业和财政通讯》发表文章,认为(美国政府)制造日美贸易纠纷是愚蠢的表现,并警告当时的国会反日政客说:“这种行为(对日贸易战)有可能导致美国失去日本这个棉花、废钢、铁等战略物资的大市场”(《珍珠港之路:日美关系1931-1941》);当时的美国丝织厂主、棉花场主和加利福尼亚船运主乃是最著名的亲日派,德克萨斯州代表詹姆斯甚至为日本乞求国会:“我把棉花卖到世界各地,我不愿意竭力驱赶德克萨斯仅有的最好的消费者(日本)”;1938 年美国商业协会成员、洛杉矶船业巨头美森则宣称:“断绝对日贸易不仅影响西海岸,而且会波及全国”;美国西北生丝加工者、南部和西南部棉花种植者及全国石油业也是当时声名显赫的日本之友(《Peter C.hoffer.American Businessmen and the Japan Trade, 1931-1941》)。

正是在这些产业界人士的激烈反对下,霍恩贝克的激烈反日运作始终难以生效。对此,美国国务卿赫尔的颇为著名之无奈陈词某种程度上体现了美国奉行反日政策的困境之处:

“经济制裁日本,我们会背负沉重的负担。因为美日贸易的总额是欧洲国家与日本贸易总额的两倍。如果对日实行经济制裁,很可能引发战争,美国还会背负沉重的负担。(《赫尔回忆录》)”

美国发动对日贸易战:日本社会的震惊及最初反应(1939年2月25日-1939年8月)

“当前的对日外交,已不能只考虑商业利益了”

——1939年6月,日军开始进军南洋后后,美国国务卿赫尔在国会接受质询时表示

1939年2月10日,日本军队发动了对海南岛的入侵,正式掀开了南进序幕,这引发了包括美国驻日大使格鲁等亲日派政客的极度忧虑(5月回美,10月返日)。两周之后的2月25日,霍恩贝克在上级的要求下,正式拟定了中止《日美通商条约》的对日政策备忘录;5月,美国务院中立场较为温和的助理国务卿塞耶首次认可了霍恩贝克的建议;6月,美国驻华大使詹森在与英法等国外交官商讨后,认为确有必要对日采取经济措施,即同意霍恩贝克的建议。

7月17日,美国民主党提交一份议案,要求赋予美政府对日实行技术和商品禁运的法案,但受到了《日美通商条约》的限制而未能通过;7月18日,向来较为亲日的共和党同样在参议院递交了一份提案,要求美国政府中止《日美通商条约》,以便赋予美国政府对日实行严厉禁运的权力。就这样,再加上7月22日《英日协定》的刺激,7月26日,美国务卿赫尔突然向日本驻美大使堀内谦发出如下照会,宣布中止《日美通商航海条约》:

“近些年来,美国政府一直在研究与各国签订的通商航海条约,以确定哪些内容需要更改,从而使条约能够与时俱进。经过研究,美国政府得出结论,1911年 2 月 21 日在华盛顿签署的《日美通商航海条约》的某些款项需要重新考虑。为了此种目的,同时也为了维护和促进美国在新形势下的权益,美国政府按照该条约第17款的规定,特此通告日方终止条约的愿望。通知阁下,美国决定此条约及其附件自今日起 6 个月后终止。”

在当时日本社会来看,美国对日本发动的贸易战无异于袭击。因为自1939年1月以来,美国政府对日本从未有过公开、明显的指责,日本原本对双边关系甚有信心。因此,当美国的突然废约照会到来时,日本社会深感震惊,日本股市当天陷入暴跌,日本贵族院议员冈部长景子爵也陷入迷惑,他发表安抚人心的谈话时称,“此次突闻美方宣告废止之迅,实使吾人感觉震惊”。

面对这种情况,日本政府最初有点不知所措,乃派员探询美驻日大使馆参赞杜曼,以平淡的外交术语问道:“美国此次行动突然,而且所给解释又十分简短。所以很难弄清美国此次行动的真实动机······如果美国政府愿意与日本达成符合东亚新形势的条约,日本当然会很高兴与之合作。”(《美国国务院外交文献,远东1939-1941》)

杜曼并未给出明确答复,随后,日本政府成立了专门的“对美政策审议研究委员会”,网罗了五名日本知名专家或官员,作为智库集中研究对美应对措施,同时设立的还有五人干事委员会,但成员基本上都是昭和时代成长起来较为轻视英美、较为杰出的精英官员或学者。

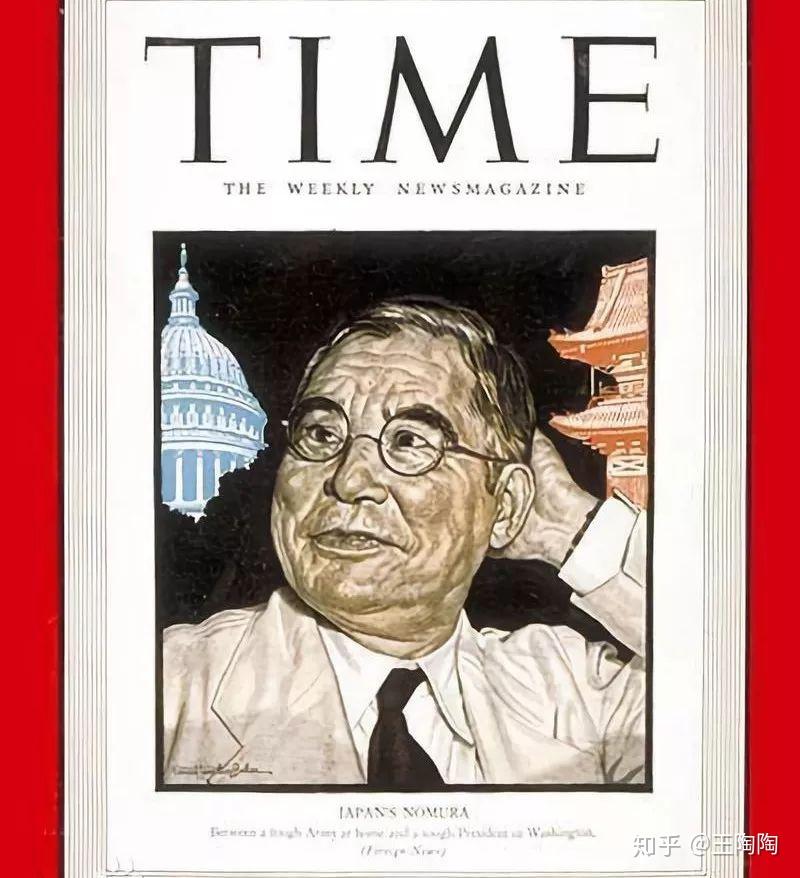

在该政策研究会中,美国课第一课长藤村信雄乃当时日本最著名的美国问题专家,身为革新派官员的藤村以真挚的爱国热情感染并主导了该委员会其他成员的意见方向,他认为,“日本必须对美国实行强硬的压迫政策,才能维护日本的利益”,这种看法使得他在后来的对美交涉中,与当时负责具体谈判的外长野村吉三郎多次发生激烈的冲突。

贸易谈判的最终失败与日美临脱钩

“使美国充分认识日本的强大实力和贯彻东亚新秩序的坚强决心,即若无日本协作,美国在东亚只会事与愿违。”

——藤村信雄之对美政策审议委员会干事会决定《关于美国废除日美通商条约通告的对策方针提案》(1939 年 8 月 8 日)

1939年8月8日,在日本对美问题研究专家藤村信雄的主导下,日本召开了对美研究会议,13日,委员会做出决议,这实际上确定了当时平沼内阁对美的交涉基调,日本对美研究委员会认为:

1、美国此举的目标就是废除《日美通商条约》;

2、美方没有缔结新条约的意向;

3、美国对于(日本)帝国使臣,态度傲慢;

据此,藤村提出了他的对策,那就是日本必须向美国展现决然态度,应该立即召回驻美大使,促使美国反省其错误行为《关于美国废除日美通商条约通告的对策方针提案》(1939 年 8 月 8 日)。

然而,藤村的外交政策尚未完全施行,8月的《苏德协定》使得力主“联德制苏”的平泽首相陷入两难,在这种情形下,平泽内阁以“国际形势错综复杂”而宣布总辞。8月30日,阿部内阁成立,9月25日,相对务实的前海军大将野村吉三郎就任日本外长,在与美方进行接洽并声言日本的诚意后,野村开始接手对美贸易谈判。

作为对美谈判代表,野村的很大精力实际上用来与强硬派藤村信雄等人的争论,直到10月24日,野村方才排除重重阻力,努力说服阿部首相意识到“日美关系对日本国家利益的极端重要性”,并设法提出了一份被内阁含糊认可的对美协议几个原则,作为恢复日美正常贸易的协议基础和底牌,此被称为著名的“野村四条”:

1、彻底中止排英美的民间运动;

2、合理调整被损毁的英美财产;

3、适当调节对中国的轰炸;

4、部分开放中国长江通商口岸于英美;

几天之后的1939年11月4日,野村与美国驻日大使格鲁进行了第一轮贸易谈判,这场会谈中气氛良好,但未能触及新约修订的实质问题;12月4日,双方举行第二轮谈判,野村希望日本与美国至少能够达成临时性的协议,但未获对方明确回应;12月18日,日美进行第三轮谈判,由于废约之期限将至,急不可耐的野村向美方做出更多让步,抛出“野村四条”的底牌,希望日美能够修订新约,这获得了美国政府较为积极的回应,美国务卿赫尔认为,“日本似乎颇有诚意,美国或许可以考虑与日本修订新约”;12月22日,野村与格鲁进行了第四轮谈判,野村不顾藤村信雄的激烈反对(藤村认为野村乃日本“天诛之贼”),对美国做出了范围更大的让步,格鲁认为,“会谈非常积极,日美有望取得进展。”

然而,野村终究只是不受国民欢迎的外相,他的想法很难主导日本的政策。就在第四轮谈判六天之后的12月28日,日本海陆外三相颁布了《日本对外国策纲要》再次明确强调要建立日本主导的东亚新秩序,30日,日本与汪伪政府签署承认“日本在中国支配地位的新约”。美国国务卿赫尔据此认为,“日本绝无与我谈判之诚意”,美国开始对谈判变得完全消极。

1940年1月5日,阿部内阁垮台,野村失去外长职务,暂时离开了对美交涉的舞台。新上台的米内光政政府多次寻求与美国恢复谈判,但均遭到美方冷遇。二十天后的1月26日,《日美通商条约》正式作废,美国外交部当天发布公告称:

“在 1939 年 7 月 26 日,美国政府通知日本将废除 1911 年《日美通商航海条约》······美国决定废除条约是为了解决日美间因中国形势而出现的问题······日本政府认为进一步向美国政府阐明自己的立场,寻求两国关系的调整是合理的。为此,我国政府不断施加影响,同时,双方进行了有关新条约的谈判,至少是阻止无条约情况的出现。很不幸,目前没有达成协议,从今天起日美间没有条约。”

从此,日美关系进入“无条约”的临脱钩时代,双边贸易往来变成所谓的“排日交易”,美国政府终于有权力对日本施加任何商品和技术的无限禁运,也为即将到来的太平洋两大强权全面摊牌奠定了基础。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/93188271