影响一代人的《我是海燕》背后的故事

4月23日上午,潘嘉俊老师在广东美术馆人文图书馆会议室给广大观众“讲古”,讲述“海燕”背后的故事。油画《我是海燕》创作于1971年秋至1972年春,当时他还是个23岁的战士,从未进过美术院校。这年9月,他跟随广州军区“海上军需服务队”到万山要塞体验生活。

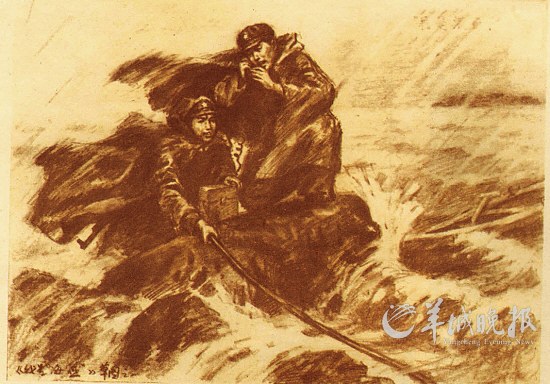

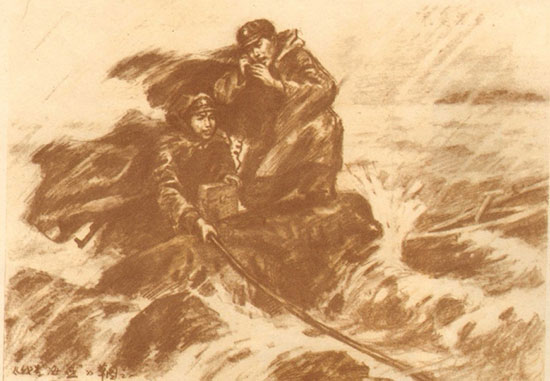

见到海岛上的线路维护兵为保证战备线路畅通无阻,不畏艰险辛劳工作的情景,很受感动,就画了张创作草图,画面是礁石上两个维护兵正在狂风恶浪中抢修电缆。但草图没能在美术学习班通过。大家认为,“修电缆”这个工作场面过于专业,群众看不懂。

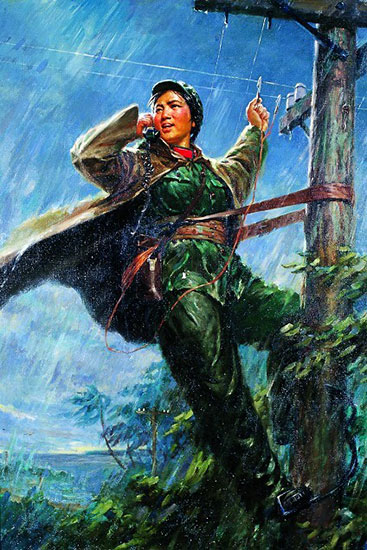

顺着“电话线路”,潘嘉俊又重新构思,改成一个女兵在暴雨中攀电杆接线路;横构图改成竖构图。并将视平线压低,以突出人物“凌空”的感觉。潘嘉俊借来话务兵用的工具,一遍遍写生。为表现湿衣服的质感,将自己的衣服淋湿了,拍下照片作参考。画面上的女兵,是他根据自己多年的写生和所搜集到的一些图片资料创作的。创作时没用模特。

《我是海燕》出名后,中央电视台拍专题新闻、八一电影制片厂拍《部队生活简报》却要有潘嘉俊对着模特写生的镜头。部队赶紧从军区通讯总站调来七八位女兵,开车送到广州流花公园。她们摆好姿势,潘嘉俊则作写生状,让摄影机来拍摄。

因为画了《我是海燕》,正值韶华的潘嘉俊收到了不少女战士的来信。这些信都是经军区美术组转交的。信一多,美术组紧张了;怕出“事”,于是就把这类信悄悄扣下了。来信中有没有情书?潘嘉俊笑着说:“当时我只是一个战士,一心就想画画,别的什么都不想。谈恋爱还是五六年以后的事情了”。

这件作品的创作过程和艺术成就,都很典型地反映了“文革”美术创作的时代特征:深入基层生活以收集素材,集思广益以提炼主题,突出和讴歌主要英雄的典型形象。

画面上这位在暴风雨中检修通讯线路的女解放军战士,犹如勇敢搏击风雨的海燕;作品的题目《我是海燕》更是这一作品画题中的亮点——它既是话务兵的联络暗号,又有女战士是暴风雨中的海燕的寓意。

在1973年发表的一篇题为《暴风雨中的“海燕”》的评论文章中说:“天色的阴暗,暴雨的倾注,雷电的闪光等,都描绘得真实、自然,给人物形象以有力的烘托。恶劣的天气所构成的艰苦环境,与人物镇定自若、勇敢乐观的神情和姿态,形成了鲜明的对比。

经过作者精心刻画的面部,在冷色调的天空衬托下,显得格外响亮突出。同时还运用了虚实对比,使画面层次分明,主体突出。例如把人物面部的轮廓描绘得特别清晰,明暗对比强烈集中。”这些评论话语所表述的正是“文革”美术创作的典型审美理想。

注:《我是海燕》的相关资料

《我是海燕》的画面上,一位解放军女战士在暴风雨中攀上电线杆检修通讯线路,狂风中翻飞的军用雨衣像展开的翅膀衬托着女战士矫健的身影,犹如勇敢搏击风雨的海燕。这是一件深受群众喜爱,被大量刊登、出版和发行的作品。

《我是海燕》创作于1971年秋至1972年春,当时的潘嘉俊是解放军工程兵建筑第225团的一名战士。这幅油画入选1972年全国美展和全军美展,分别在中国美术馆与革命军事博物馆展出。这幅油画一经展出,即被《人民日报》、《解放军报》、《解放军画报》等多家重要报刊登载,并被出版社印制大量单张在全国范围出版发行,在社会上流行很广。当年中央电视台播出的新闻专题和八一电影制片厂拍摄的《部队生活简报第五辑》介绍了这幅作品和作者。 《我是海燕》还被送到阿尔巴尼亚、罗马尼亚、南斯拉夫等东欧国家展出。90年代出版的大型历史资料图册《新中国大博览》和《20世纪中国全纪录》也收录了这幅作品。

解放军总政歌舞团和广州军区战士歌舞团曾分别把《我是海燕》改编成女声小组唱和舞蹈节目在舞台上演出。导演谢晋执导的故事片《青春》里第一次上银幕的女演员陈冲饰演主角,表现以为小哑巴康复后入伍当了话务兵,在一个风雨交加的日子里抢修通讯线路,发出“我是海燕”的呼叫。

这件幅经典之作,形象地展现了那个激情燃烧的时代中青年人的精神面貌和情感,激励和鼓舞了一代又一代的年青人。很多人都把这幅画挂在自己的工作场所、房间甚至床头,以此激励自己到艰苦的环境中去锻炼。一些部队战士、上山下乡知青把这幅画帖在自己的剪报或日记本上,有些女话务后把这幅画的印刷品挂在电话班的机房里。如抗日名将吉鸿昌将军的外孙郑吉安,就非常喜欢这幅画,以此激励自己到艰苦环境中去锻炼。

油画《我是海燕》的作者潘嘉俊为众多艺术爱好者讲述这张名作背后的故事

《我是海燕》作为广东美术馆建馆以来借出参展率最高的作品之一,深受国内外美术馆和艺术爱好者的喜爱

讲座现场吸引众多观众

年轻时的潘嘉俊

《我是海燕》的初稿——“修电缆”

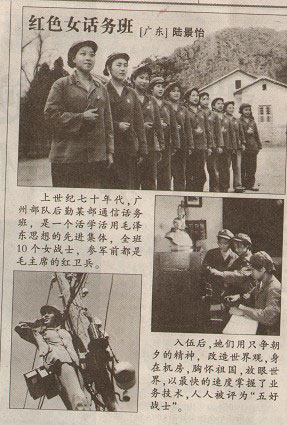

《我是海燕》的原型——红色女话务兵

影响一代人的《我是海燕》

广东美术馆人文图书馆

-

人物概述 潘嘉俊1947年10月生于广东南海。自幼酷爱美术。擅长油画,兼事漫画、插图等。曾在湖南衡阳某部从事美术创作和美术编辑工作。现任广东省美术家协会副主席。参与多项全国性和广东省的大型美术活动的策划与组织。以油画《我是海燕》名噪一时。主要作品有:《我是海燕》《挽回失去的青春》(合作)《1924·黄埔》《画架前的李铁夫》《声声入耳》等。有作品被中国美术馆等收藏。《我是海燕》人物“凌空”油画《我是海燕》曾参加1972年全国美展,深受好评,现由中国美术馆收藏。《我是海燕》创作于1971年秋至1972年春,当时潘嘉俊还是个23岁的战士,从未进过美术院校。这年9月,他跟随广州军区“海上军需服务队”到万山要塞体验生活。见到海岛上的线路维护兵为保证战备线路畅通无阻,不畏艰险辛劳工作的情景,很受感动,就画了张创作草图,画面是礁石上两个维护兵正在狂风恶浪中抢修电缆。但草图没能在美术学习班通过。大家认为,“修电缆”这个工作场面过于专业,群众看不懂。顺着“电话线路”,潘嘉俊又重新构思,改成一个女兵在暴雨中攀电杆接线路;横构图改成竖构图。并将视平线压低,以突出人物“凌空”的感觉。潘嘉俊借来话务兵用的工具,一遍遍写生。为表现湿衣服的质感,将自己的衣服淋湿了,拍下照片作参考。画面上的女兵,是他根据自己多年的写生和所搜集到的一些图片资料创作的,没用模特。女战士来信

潘嘉俊1947年10月生于广东南海。自幼酷爱美术。擅长油画,兼事漫画、插图等。曾在湖南衡阳某部从事美术创作和美术编辑工作。现任广东省美术家协会副主席。参与多项全国性和广东省的大型美术活动的策划与组织。以油画《我是海燕》名噪一时。主要作品有:《我是海燕》《挽回失去的青春》(合作)《1924·黄埔》《画架前的李铁夫》《声声入耳》等。有作品被中国美术馆等收藏。《我是海燕》人物“凌空”油画《我是海燕》曾参加1972年全国美展,深受好评,现由中国美术馆收藏。《我是海燕》创作于1971年秋至1972年春,当时潘嘉俊还是个23岁的战士,从未进过美术院校。这年9月,他跟随广州军区“海上军需服务队”到万山要塞体验生活。见到海岛上的线路维护兵为保证战备线路畅通无阻,不畏艰险辛劳工作的情景,很受感动,就画了张创作草图,画面是礁石上两个维护兵正在狂风恶浪中抢修电缆。但草图没能在美术学习班通过。大家认为,“修电缆”这个工作场面过于专业,群众看不懂。顺着“电话线路”,潘嘉俊又重新构思,改成一个女兵在暴雨中攀电杆接线路;横构图改成竖构图。并将视平线压低,以突出人物“凌空”的感觉。潘嘉俊借来话务兵用的工具,一遍遍写生。为表现湿衣服的质感,将自己的衣服淋湿了,拍下照片作参考。画面上的女兵,是他根据自己多年的写生和所搜集到的一些图片资料创作的,没用模特。女战士来信

《我是海燕》出名后,中央电视台拍专题新闻,八一电影制片厂拍《部队生活简报》却要有潘嘉俊对着模特写生的镜头。部队赶紧从军区通讯总站调来七八位女兵,开车送到广州流花公园。她们摆好姿势,潘嘉俊则作写生状,让摄影机来拍摄……因为画了《我是海燕》,正值韶华的潘嘉俊收到了不少女战士的来信。这些信都是经军区美术组转交的。信一多,美术组紧张了;怕出“事”,于是就把这类信悄悄扣下了……来信中有没有情书?潘嘉俊笑着说:“当时我只是一个战士,一心就想画画,别的什么都不想。谈恋爱还是五六年以后的事情了”。典型“文革”审美《我是海燕》的创作过程和艺术成就,都很典型地反映了“文革”美术创作的时代特征:深入基层生活以收集素材,集思广益以提炼主题,突出和讴歌主要英雄的典型形象。画面上这位在暴风雨中检修通讯线路的女解放军战士,犹如勇敢搏击风雨的海燕;作品的题目《我是海燕》更是这一作品画题中的亮点——它既是话务兵的联络暗号,又有女战士是暴风雨中的海燕的寓意。1973年发表的一篇题为《暴风雨中的“海燕”》的评论文章中说:“天色的阴暗,暴雨的倾注,雷电的闪光等,都描绘得真实、自然,给人物形象以有力的烘托。恶劣的天气所构成的艰苦环境,与人物镇定自若、勇敢乐观的神情和姿态,形成了鲜明的对比。经过作者精心刻画的面部,在冷色调的天空衬托下,显得格外响亮突出。同时还运用了虚实对比,使画面层次分明,主体突出。例如把人物面部的轮廓描绘得特别清晰,明暗对比强烈集中。”这些评论话语所表述的正是“文革”美术创作的典型审美理想。

《1924·黄埔军校》黄埔军校大阅兵1924年6月,中国革命的先行者孙中山在中国共产党和苏联的支持和帮助下,在广州创办了“中国国民党陆军军官学校”,因其校址设在广州东南的黄埔岛,史称黄埔军校。孙中山亲任校总理,他在开学典礼上明确宣布办校宗旨是“创建革命军,挽救中国之危亡”。实践中,黄埔军校也为中国革命培养了大批军事政治人才。与美国西点军校、英国桑赫斯特皇家军事学院、苏联伏龙芝军事学院齐名的世界四大著名军校之一的黄埔军校,带给广州人多少骄傲和自豪自不必言说,每一个生长、生活在南粤大地的华夏子民都有着黄埔情结,代代相传,浓郁而久长。对于潘嘉俊来说,他的黄埔情结似乎更加浓烈些,21年的军旅生涯让他对军事题材的创作格外有激情,“我熟悉黄埔军校,并画过有关的连环画、单幅油画和肖像画”,他说,至今尚未出现一幅表现黄埔军校历史的大型美术作品,同时,“人们记忆中关于阅兵的场景作品也极少”,因此,“另辟蹊径、独树一帜”成为潘嘉俊选题的立意。自评:胜在疏密有致刚刚完成画作的潘嘉俊还未来得及与业界朋友切磋此次创作的得失,但他个人认为,他的《1924·黄埔军校》之所以能脱颖而出,赢就赢在能把这许多纷繁复杂的形象和绘画元素处理得“有疏有密、将油画的层次感、空间感和节奏感表现得比较到位。”

-

|

|