写这个贴的原因,是最近几天不止一个人私下来问我,我网站上最新拍摄的马蹄湾日落那辉煌的晚霞,是不是PS上去的。:D :D

另外最近虽然我没来贴照片,但常见到有人说"我不懂照相,但我觉得这里风光照片后期的太多“之类的话。这样的话题,我实在不想再参与,一般也不原意多解释,因为没有同样的经历,你解释了别人也未必相信。但恰好前些日子某杂志让我写一篇风光后期教程,我当时写完以后,顺便也就在色影无忌上发了一个感慨贴,现在既然有人问,我就把内容搬过来,交代一下。

首先我从来不认为风光摄影要完全“客观”地机械地拷贝自然 --- 前天听Michael Kenna的讲座,他一开始也就阐明这点。“源于生活高于生 活”,是大家追求的目标。既然风光摄影有艺术成分在里面,最后作品应该也必须有作者自己的思考和感情,否则的话,我们要问到 底是机器在拍摄还是摄影师在拍摄。摄影术刚发明的时候,被艺术界排挤,理由就是当时的人误以为认为机械拍摄的东西只是记录,不是艺术。可当作者想要把自己的想法融进作品的时候,另一拨人又会来指责你做假。另外相机看到的色彩,和人眼看到的色彩,是很不同的。到底那个更“真实”是个可以用于争论下去的事情。同样,同一个RAW文件, 不同软件解出的色彩可以有非常大的区别。作为一个摄影者,我们需要了解,利用这些特性和区别,来为作品服务。

但同时我对自己也有几条约束。在风光摄影里(别的题材另说),(1)决不移花接木,把别处拍到的东西如彩霞天空换到一张照片上。(2)不无中生有加减色彩。多数情况下尽可能还原我在现场感觉。(3)后期的色彩反差可以美化,但多数情况下低于或不高于用反转片在同场景得到的效果 。(4) 大多数情况下,后期我主要控制全局对比和反差,极少动饱和度。

这个贴要说的,是在野外风餐露宿的风光摄影师,和睡到太阳三竿高才起床的普通游客,看到的东西完全不一样。请不要以普通游客的视觉经验,来推测风光摄影师看到的场景。

给一个例子吧。美国苏必利尔湖畔的Miner Beach 石滩,在“正常”光线下几乎没有任何色彩,是黑糊糊的石头。这是网上普通游客拍的照片(不信的话自己去搜索):

http://cdn.c.photoshelter.com/im ... aterfall-waves1.jpg

http://images.summitpost.org/original/283821.jpg

http://t.wallpaperweb.org/wallpa ... eshore_Michigan.jpg

这个所谓的“瀑布”,其实非常不起眼,高度和膝盖差不多:

http://www.mymichigantrips.com/i ... ng-miners-beach.jpg

这地方太平常普通了,对吧。下面的照片,是我在同一地点拍摄的(用Lightroom解码)。

看着这极为饱和的金碧辉煌的色彩,对比一下其它普通游客在同一场景拍到的黑乎乎的照片,大家是不是认为我是死命地把这场景PS成了动画片? 那么我贴一张那天差不多相同时刻拍摄的RAW原文件(其实出于版权,名誉等等种种考虑,你见过几个风光摄影师会贴RAW给大家看?你见过导演或画家给你看 半成品电影或画吗?但这里为了说明问题,我还是贴出了)。那天狂风呼啸,大浪不断冲上岸边,我只有在浪退下的十多秒的间隔时间,冲下石滩,赶紧放三脚架, 构图然后拍一张,然后在浪头打上来之前跳出去。这张匆忙之间对焦不够准,但说明问题够了。

RAW文件在这里:

http://www.yiminghuphoto.com/Outlink/othersize/MinerBeach.CR2

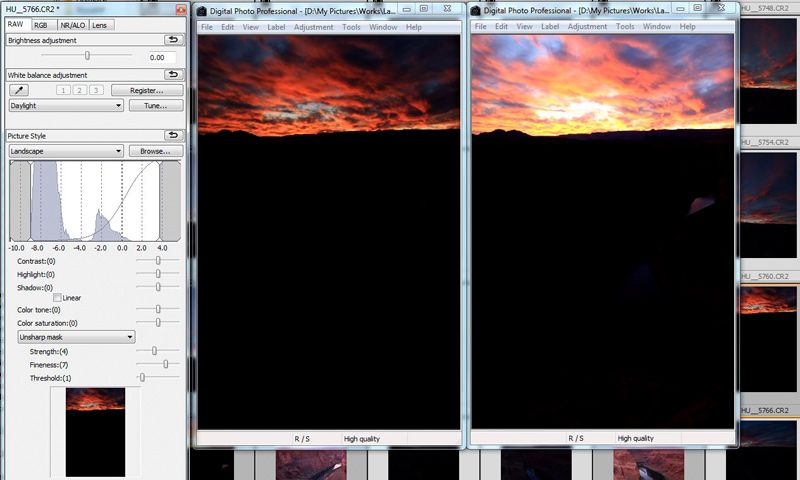

下载后,请用佳能的DPP软件打开这个文件(暂时不要用Lightroom,因为lightroom对色彩和反差的解释和佳能机身相当不一样)。把照片风格变成“landscape”,白平衡设为“daylight” --- 这是我最常用的设置。最后稍微减1/3档曝光(为了照顾暗部细节,我拍摄时候喜欢稍微亮点-向右曝光一点点,然后后期减少点).然后看看照 片的色彩。这是我屏幕上显示的效果 (截屏的色彩和实际屏幕上的色彩稍有偏差,但差别不大):

我拍摄的时候加了偏振镜。有经验的人都知道普通偏振会让画面偏冷1000K左右,如果你用Lightroom打开这文件,记住把色温加1000K左右。但Lightroom由于没有机身曲线,解码出来的色彩经常是不对的。比如一张血色黄昏的照片,用Lightroom来解,常常变成失望的满天黄云。

看完后大家觉得我还需要拼命PS吗?有胶片拍摄经验的人都知道,这场景如果有反转片来拍摄,色彩会更加浓烈的多,那样是不是就一片叫好? 但这样的光线转瞬即逝,你不在野外辛苦地追逐光影很难看到。没有经验的话也看不到。我和范博看到了满天乌云,预测到可能会有十分精彩光线(gap light),立刻开车过去。没有经验的人,看到乌云可能会灰心丧气打道回府或去餐馆吃饭。

这个地方的石头本来几乎没有任何色彩,是近乎丑陋的黑褐色。但在这神奇的光线下,彻底变了样子,不需要任何后期,就漂亮的惊人。而数码文件由于先天机制原因,其实是需要后期才能有如胶片那样的满意效果的(这个问题下次再谈)。如果适当后期的话,效果会更满意。

如果没有这RAW文件,你们很多人会相信我吗?哪怕我说范博和飞眼在我身边做证,有人估计也不信。 而美国西部的大部分地方,放眼过去是红石的天下,哪怕在正午的光线下,色彩就已经相当饱和了。你能想象这些地方在早晚美妙光线下的色彩是怎样难以置信的色彩吗?你能想象本来就很十分温暖的阳光,照射到红色石壁上,变成红色反射光,再照射到另一片红色石壁上会是什么样的效果吗? 你能想象日出前,地平线下的太阳要穿过厚厚的大气层,照射到天上的云层然后反射到雪山上的色彩吗?说实话,现代绝大多数人,包括中国某些著名“评论家”, 天天生活在城市污浊的空气里,天天日出后才出门,天天在舒适的办公室里,不在野外辛苦的起早贪黑去面对壮丽的河山,光凭自己的猜想和经验,很难想象自然届 本身会有多么神奇。

最后,再引用一次都督兄的话:

“当年Marc Adamus还没成名前,DPreview上一群人唧唧歪歪怀疑他的照片是Photoshop做出来的,还从各种技术角度分析怎么怎么不可能,后来传到他耳朵里,Adamus上去就回了一个帖子:我一年300天在外边跑,冬天雪地里露营。

坛子里安静了。”

Adamu每年300天在外面,他是职业。我们这里都是是业余,有工作有孩子,我以前每年出门大概就1-2周。去年多点,也就3-4周。但只要我出去,我会风餐露宿,跋山涉水,起早贪黑,在雪地在沙漠露营是常态,每天只啃面包是常态,夜里只睡4个小时是常态。一个地点反复去很多次,为了等到好照片,只为了得到一张好照片,更是常态。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注意, 我不是说我的照片没有后期。恰恰相反,虽然我的很多照片只需要很少的后期,但同样也有很多照片要非常繁复后期 --- 曝光合成,多张拼接,色彩校正等,对我来说,这是创作的一部分,是值得自豪而不是需要隐藏的事情。但后期最主要的是为了解决相机的技术限制,为了解决相机和人眼看东西不一样这样难题, 还原出自己内心对现场的感受,而不是无中生有制造色彩,更不会PS上什么云霞。

最后,回到一开始的问题,马蹄湾的照片天上的云,是PS上去的吗?

马蹄湾我不是第一次去。但以前的照片从没有贴出来,因为我不满意。如果我愿意PS彩霞,那何况把有限而宝贵的时间浪费在这里 :-) 。 那天我也不是一个人在那里拍摄。和我同去的段岳衡老师,罗红总裁,梁江川老师都是我非常尊敬的见多识广的摄影大师,我们大家一致的感觉,是那天晚上的晚霞的色彩强度和持续时间都罕见。

这组照片用了TSE-24, 左中右移轴三组,每组包围三张,然后每组曝光合成,最后拼接成成品。以前这样的场景我会用GND,但现在多数都用曝光合成了了。我估计我以后GND会用的越来越少,滤镜可能只用CPL和ND了。原因有几个,第一是我太马大哈,差不多每次出门都要丢一片滤镜或别 的东西,而好滤镜也太贵了点 :-) 第二我用东西不爱惜,紧张拍摄的时候取下滤镜总是随便往口袋里一塞或包里一扔,这样一段时间下来滤镜就算不丢也伤痕累累。第三就是滤镜能做到的,绝大多 数时候合成能做的更好(当然也麻烦很多)。

我们来看看不做后期,在Canon DPP里直接打开RAW后,对天空曝光的两张是什么样子:

我想我不必多说了吧。 成品的照片的天空,是用lightroom解码后,对这两张做blending的结果。对了,这两张照片也说明了,拍晚霞的时候,如果要用GND,那么反向GND的效果会好过普通硬GND,否则天空上部会偏暗。不过这是题外话。