刘正教授的学术博客

内容涵盖:传统经学为主的中国思想史研究、商周金文为主的古文字学研究、宗教史和制度史为主的商周史研究、版本学和校勘学为主的古典文献研究、京都学派为主的海外汉学研究、古代神话和诗论为主的中国文学史研究《陈寅恪研究出版热和读书热中的思考》

最近,陈寅恪研究出版热和读书热再次迎来了新一轮的高潮。也许,2011年出版的拙著《闲话陈寅恪》是这轮高潮的始作俑者吧。当时,第21届全国图书交易博览会在哈尔滨拉开帷幕,百花文艺出版社出版的刘正、黄鸣合著《闲话陈寅恪》一书即被推出,并且被称为“在读书界反响强烈,引发新一轮陈寅恪热”。时过两年,随着陆键东的新版《陈寅恪的最后二十年》的出版,报刊新闻和出版界越来越多的人开始意识到这一热潮真的已经形成了。

面对这一局面,我们这些陈学研究的局外人都感到十分欣喜,那么陈氏后人和“陈学专家”应该更是喜不自禁了吧?然而,让我们始料未及的是:拙著引来了两位年轻有成的“陈学专家”胡文辉和张求会二君的诘难。先是胡君主张拙著《虚经腐史意何如:陈寅恪先生的文字游戏》一篇,完全是抄袭他对《经史》诗的解说。而后张君出面在《南方都市报》上发表了《无准备却赶时髦……这样写陈寅恪,真的可以吗》 一文,该文对拙著大加指责和嘲讽,并给拙著贴上了“恶意檃栝、以臆测代替考证等等不良学风”的标签。有鉴于此,迫使我不得不停下手中的科研和著述,开始思考陈寅恪研究出版热和读书热中出现的某些问题。兼为答复两位年轻有成的“陈学专家”胡文辉和张求会二君对我的诘难。

首先,我先声明:我不是“陈学专家”。因为我的研究范围一直围绕着以下六大领域,即:传统经学为主的中国思想史研究、商周金文为主的古文字学研究、宗教史和制度史为主的商周史研究、版本学和校勘学为主的古典文献研究、京都学派为主的海外汉学研究、上古神话和诗论为主的中国文学史研究。在上述六大领域上,我至今在国内外发表了将近150 篇学术论文,出版了将近二十部、总计七百多万言的涉及上述六个领域的学术专著。这些学术著作水平高低,褒贬自有公论。但是否如他们所指责我的那样是“作者的文史素养储备不够”,不用谈出身经学世家的我,自幼就开始了研读《周易》和《说文解字》的历史。相信读过我的旧著《商周彝铭学研究史》、《金文庙制研究》、《京都学派汉学史稿》或者新著《古代中国的文学世界——商周图像文字的文学解读》、《青铜兵器文字》、《周易考古研究》等专著的人,自会判断我的“文史素养储备不够”这一命题的真伪了。

——我之所以研究陈寅恪,主要有以下三个原因:

首先是1986年我在北京购买了冯衣北的《陈寅恪晚年诗文及其他——与余英时先生商榷》一书,读后感触很多,开始撰写研究笔记,并使用当时的稿纸亲笔写下了几万字的《陈寅恪年谱》草稿。这是我研究陈寅恪的开始。(这一草稿作为纪念,我保存至今。)此时两位年轻有成的“陈学专家”正在读高中。

其次是1992年我到日本留学后,意外得到了余英时老师的《陈寅恪晚年诗文释证》一书,读后非常震撼!当时立志要研究陈寅恪,并开始和余英时、汪荣祖、池田温、和田清后代、神田喜一郎后代(包括陈氏后人)等中外“陈学专家”取得直接书信联系,并且获得了很多珍贵的中、日、英文的陈寅恪研究相关史料——甚至从一位旅日华侨、陈氏友人后裔的手中,高价购买到了陈先生早年著作《隋唐制度渊源略论稿》一书的原始油印稿(封面有陈先生亲笔题字,现存我处)、陈氏书信一封(已经转售给私人博物馆“20世纪中国文化名人书信博物馆”馆主收藏,《陈寅恪书信集》中未收)。此时“陈学专家”张求会君刚大学毕业。

最后是1997年,我在日本留学期间曾以《陈寅恪和近现代中国》为题目,撰写了将近三十万字的草稿,当时余英时、汪荣祖等先生来信中多次指教,他们也一直很关心此文稿的出版。此时“陈学专家”张求会君刚硕士毕业。

这些文稿的一部分,后来经过复旦大学文学博士、中央民族大学副教授黄鸣同志协助我一起整理出版。

其次,在出版《闲话陈寅恪》一书前,我发表的研究陈寅恪的论文如下:《文史哲》1996年第8期《陈寅恪先生年谱研究序说文摘》。《新华文摘》1996年第8期几乎全文转载。《中山大学学报》1996年第4期《陈寅恪史事杂考》。日本《留学生新闻》1996年第130期《谈国学热中的陈寅恪研究》。《辛亥革命研究动态》2001年第4期《辛亥革命前后的陈三立父子》。《寻根》2008年第1期《陈寅恪先生的列祖列宗》。《长江学术》2009年第2期《陈寅恪“用东坡韵”诗中蕴涵的生命情调》。

因此,从1986年算起至今,我研究“陈学”将近27年。是我“无准备却赶时髦”还是张求会君“恶意檃栝、以臆测代替考证等等不良学风”,请大家判断。

而年轻有成的“陈学专家”张求会君在根本不了解我的陈寅恪研究这一经过的情况下,却大胆断言《闲话陈寅恪》一书作者“准备既然不足,又忍不住要赶时髦,难免用大胆的臆测来代替考证”,这让我对他如此以“恶意檃栝、以臆测代替考证等等不良学风”的批评和该文作者的学霸架势感到无奈。在我和张求会之间,究竟谁在赶时髦?谁又准备不足?

现在,面对着新一轮陈寅恪研究出版热和读书热,我深深感到有些问题亟待解决。

首先,是研究陈寅恪生平还是研究陈氏家族史?

毫无疑问,虽然陈氏传记和研究著作已经将近百部,但是陈氏一生尚有不少待解之谜,留待我们研究和发掘。这就首先需要通过对其家族史和友朋交往史、特别是相关人物的书信和日记的解读来还原历史真相。

我就曾利用中日文资料的真实记载,首先揭示出了陈衝恪的存在。

针对我首先公布的日文资料记载的“陈衝恪”。张求会君和其师主张:“我的老师高福生先生怀疑日文资料的陳衝恪有可能是陳衡恪之误。如果将上引刘君辛苦考证所得综合考虑,那么福生师的推测不是没有可能的。”请问:你们在没有通览此资料的情况下,为何要如此“推测”呢?!难道只有你们的推测才算科学的推测,而我的推测就是“恶意檃栝、以臆测代替考证”?答复你们师生的推测只需要一点:1928年日本外务省情报部所编《现代支那人名鉴》一书中同时收录了陈衝恪和陳衡恪兄弟二人,而且对陳衡恪介绍颇多!如果你们见到如此,你和高福生还敢“怀疑日文资料的陳衝恪有可能是陳衡恪之误”吗?!请问:你们是否注意到了我的书中已经明确说明了《现代支那人名鉴》一书中同时收录了陈衝恪和陳衡恪兄弟二人?而该书是以当时日本情报部门在华收集的户口记录和日本外务省档案馆保存的来日留学人员登记记录为基础编纂的。在这样两个原始日文文献中同时存在陈衝恪和陳衡恪兄弟二人的情况下,主张“陳衝恪有可能是陳衡恪之误”的人,显然属于“恶意檃栝、以臆测代替考证等等不良学风”。

其次,是发掘陈寅恪的文化和学术精神还是热衷于塑造陈氏的反党意识?

陈氏本人多次声称“我从来不谈政治,与政治决无连涉,和任何党派没有关系”。(见陈氏《对科学院的答复》)。但是,不谈政治的他并不缺乏抨击时政的诗歌。这也就成了某些人力图通过热衷于宣传、寻找和解释陈氏诗歌中的反党反华意识和形象,力图达到塑造一个传统文化人的政治追求和反党反华倾向。这一研究和阅读倾向,我们认为和陈氏学术思想中体现出的一贯的文化和学术精神是相悖的。比如,我最近刚读到的胡文辉君的《陈寅恪诗笺释》一书,就有浓厚的这一倾向。

胡文辉、张求会二君指责拙著中抄袭了他们的观点之说,胡文辉君的《陈寅恪诗笺释》一书中公开地提出新的猜想:“至今为止,对于我的寒柳堂诗研究,我发现有两例剽窃:一是刘正、黄鸣的《闲话陈寅恪》,书中《虚经腐史意何如:陈寅恪先生的文字游戏》一篇,完全是抄袭我对《经史》诗的解说(我的文章作于《笺释》撰写以前,曾刊于台湾《古今论衡》,后来又贴到网上,估计《闲话陈寅恪》就是从网上不告而取的”。

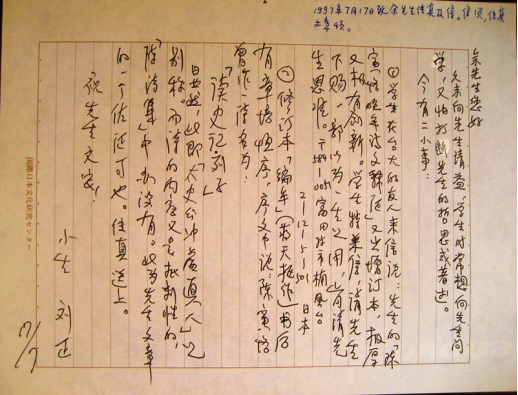

我不禁感到好笑。因为我至今既没有看到过台湾《古今论衡》,更没有在网络上查找过他的什么文章。我的《虚经腐史意何如:陈寅恪先生的文字游戏》这篇文字完全是直接来自于余英时老师的《陈寅恪晚年诗文释证》一书,而且加入了我个人的叙述。我在《闲话陈寅恪》一书中首先就说明了这一点。陈氏1957年致刘铭恕信中有“弟近年仍从事著述,然已捐弃故技,用新方法,新材料,为一游戏试验。固不同于乾嘉考据之旧规,亦更非太史公冲虚真人之新说”等语。余英时在《后世相知或有缘——从〈陈寅恪的最后二十年〉谈起》一文中首先破解“太史公是司‘马’迁,冲虚真人是‘列’御寇”,实即隐指马列主义,否则,“太史公和冲虚真人都是老古董,怎么忽然变成了‘新说’呢?”。此文写于1996年6月19日,发表于1996年8月。既然,“太史公冲虚真人之新说”这个大前提已经被余先生解释了,那么解释《虚经腐史意何如》一诗的人——“虚经腐史”即“太史公和冲虚真人”的简称,就必须承认这个大前提的第一解释人是余英时。何谈我在抄袭胡、张二君的文章,岂非咄咄怪事?!胡文辉君的文章《陈寅恪诗笺释二题》,发表在台湾《古今论衡》第8辑,我至今尚未读到该文。根据我读到的该刊第4辑出版于2000年来推算,第8辑应当出版在2002年前后。而对于《虚经腐史意何如》(此诗最早名称为《读<史记>、<列子>》)一诗的最早解释是1997年 7月17日,我致余英时先生的传真中就已经开始力主此说了!该传真的原始文稿保存至今。在那封传真中,我当时已经明确写出“《读<史记>、<列子>》显然即太史公冲虚真人之别称,而诗的内容又是批判性的,《陈诗集》中亦没有。此为先生文章的一个佐证可也。传真送上。”

这里我所说的“《陈诗集》中亦没有”是指当时出版的《陈寅恪诗集》中没有此诗的这一名称。不但如此,我在1996年12月15日公开发表的《谈国学热中的陈寅恪研究》一文中,在订正陆键东《陈寅恪的最后20年》一书中对“捐弃故技,用新方法,新材料”的重大误解时,也曾明确说明。并且在该文中,我也解释出了此诗的含义。那么,请胡、张二君可否回答:谁最先解读出了《虚经腐史意何如》一诗的内在含义?在没有任何铁证的情况下,以为只有自己才是最先解读出了《虚经腐史意何如》一诗的内在含义之人、才可以读得懂陈氏诗作,这是一名学者应该具有的理性态度吗?这是研究陈学的人应该具有的文化精神吗?

第三,如何看待陈氏对郭老的评价?

感谢陆键东同志的著作《陈寅恪的最后二十年》一书,使我们得知陈氏曾经评价郭沫若的学术成就为:“最好的作品是《青铜时代》”。

这是上一轮陈氏研究出版热和读书热中提出的新问题。最近十几年来,一直未见有人对此加以赏析。陈氏自己称专治“不古不今之学”,也就是所谓的中古史或隋唐史研究。作为中古史首屈一指的头号学术权威,在双目失明前的20世纪三十年代,假如真的没有读过郭老划时代的巨著《卜辞通纂》和《两周金文辞大系》,那是落后于时代还是根本读不懂?要知道,当时连国民党的党首蒋介石也开始注意到了并试图阅读这两部巨著了。更何况,陈氏的友人可是和他同为清华国学研究院导师的著名国学大师、20世纪甲骨学金文学和商周史研究头号权威和缔造者的王国维啊!说陈氏一点不懂上古史显然是说不过去的。

——但是,一本几乎是商周史研究的通俗读本的文史作品《青铜时代》,怎么会引起陈寅恪如此的重视和评价呢?!那么,我到是想问问“陈学专家”张求会和陆键东二君:陈寅恪居然说郭沫若“最好的作品是《青铜时代》”,这是暴露了他的学术知识的欠缺还是他有真知卓见?不懂甲骨文和金文的陈寅恪,怎么可以将他自己读得懂的文史作品《青铜时代》推崇到压倒郭老划时代的巨著《卜辞通纂》和《两周金文辞大系》地位之上?其中可有什么玄机?愿闻其详。

第四,陈氏晚年心境和遭遇是否是传统知识人在近现代三种社会转型过程中出现的必然悲剧?

陈氏晚年一方面埋头于“著书唯剩颂红装”的研究范围内,另一方面却又热衷于“晚岁为诗欠砍头”的诗歌议政兴趣中,以这样的晚年心态,即便是其1949年到了台湾,在当时国民党统治台湾的大环境下,他能否“善终”还真是的大问题!一生经历了从封建社会到民国时代、再到新中国三种社会转型的一个传统知识人,总是抱着“思想囿于咸丰同治之世,议论近乎曾湘乡张南皮之间”的处世态度,无论是新中国还是台湾,都不可能成为他的长久居住之地。那么,时下的陈学研究和出版的相关著作,大多一味地指责新中国五、六十年代的种种批判和运动对他造成的身心迫害,但是完全没有注意到了陈氏自身的顽固守旧态度和主观的不合作倾向加重了其自身退出历史舞台的进程。双目失明以后的陈氏,无法将自己的生命历程进行合乎现实和符合自我身心状况的准确定位,这使他成为传统知识人在新中国各种改造运动中的另类,他的人生悲剧的出现,无论在新中国五、六十年代的种种批判和运动中还是在台湾五、六十年代的种种清党和严查活动中,必然难逃被清理被整肃的命运。——这就是我在新著《陈寅恪与近现代中国》一书中对一个传统知识人在近现代三种社会转型时期的价值取向及其生命情调的个案研究的结论。

以上四点思考,希望可以引起新一轮陈寅恪研究出版热和读书热的关注和解答,也算是我对两位年轻有成的“陈学专家”胡文辉和张求会二君质疑的答复。