上周,我去台大医院做了半年一次的肺部CT复查和血液相关指标检查,由于天气不错,不冷不热,我做完检查之后,去台北的广州街走了走。台北的街道名称很多都是根据大陆的省份或城市名来取的,所以很容易被记住,比如,我以前住过台北的“南京东路”,一条很长的街,分了五段。

广州街位于台北的中山区和万华区,全长有2459米,所以跨了两个区。广州街是1947年命名的,之前有好几个名称“书院边街”、“育婴堂边街”、“福地街”、“万安街”等,这是一条老街,据记载在清朝时期就已经是台北比较繁华的街道了。

目前,广州街的地标除了一会儿要介绍的“剥皮寮”之外,还有著名的龙山寺、台湾内政部移民署、和平医院和淡北育婴堂碑等。

在广州街的159-161号这间,有一小段由红色砖墙、拱形骑楼和雕花窗的建筑群,这就是“剥皮寮历史街区”,该街区建立于乾隆28年(公元1763年),至今有260年的历史。

这条街区为什么叫“剥皮”?众说纷纭,据维基介绍,剥皮的由来有三种说法:

第一“剥树皮”,这一街区当年是淡水河上游的木材集散地,由大陆福州运至台北的木材皆会在这里剥掉树皮,因而取名“剥皮”。

第二“剥兽皮”,这里曾经有一个很大的剥兽皮制皮革场所和清洗兽皮的水池,所以取名“剥皮”。

第三“北皮寮”,这里曾经取名为“北皮寮”,因为闽南语的“北皮”跟国语的“剥皮”同音,久而久之,该街区就演变成“剥皮寮”。

剥皮寮街区有什么特色?它的历史意义在哪里?为什么现在成为了台北观光景点之一?

剥皮寮街区成形于清代早期,横跨了清代、日治和民国三个时代。混合了不同时期建筑风格与人文风貌。走进剥皮寮街道,给人第一印象就是红砖建筑,传统风格的红砖,只有3米宽的街道,加上特有的街屋、亭仔脚建筑形式,非常有清代时期的风味。当你走进这条街,仿佛在某个拐角处,一个穿着长袍,后脑勺有根长辫的绅士会出来给你打招呼…

除了一些清代建筑风格外,这里还遗留一些日式建筑风格的装饰,比如,有完整的日式木窗门和蓝绿色的油漆与雕花铁窗等等。

这条街区在清代是繁华的商业街,到了日治时期,除了商业之外,日本政府在这里办起了“公学校”,开始实施现代的教育模式,传授知识,比如,建立了“老松国小”。

在实施实施现代教育的同时,日治时期,这里也是台湾印刷装订业发源地,日本的“太阳制本所”在这里建立了台湾第一家印刷厂,用机器取代了手工印刷制作。

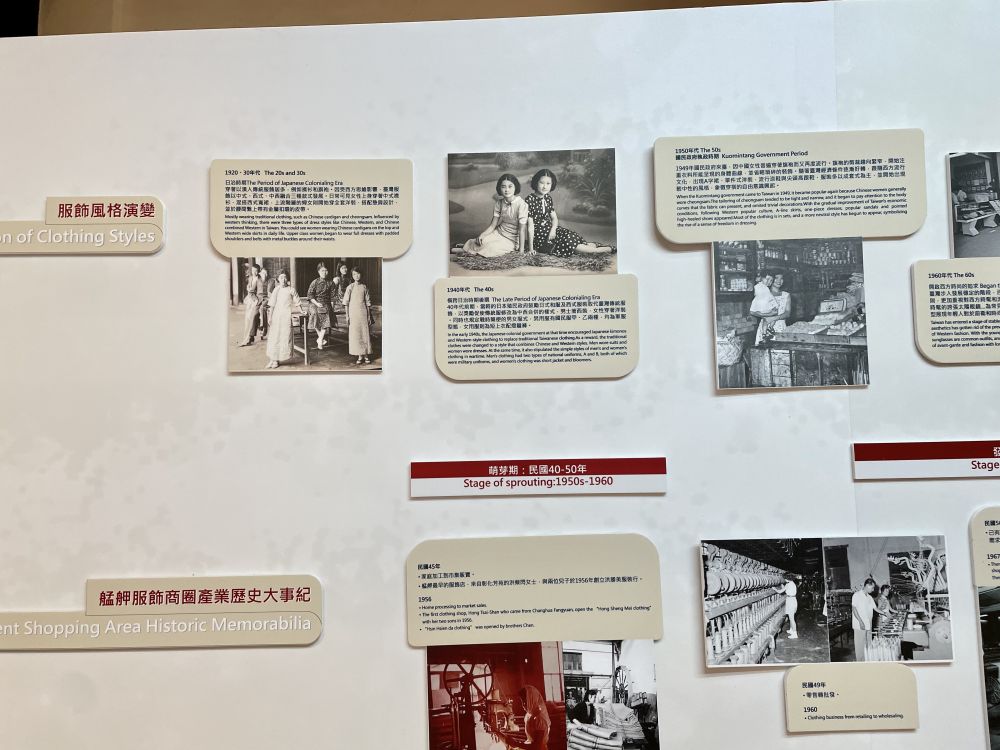

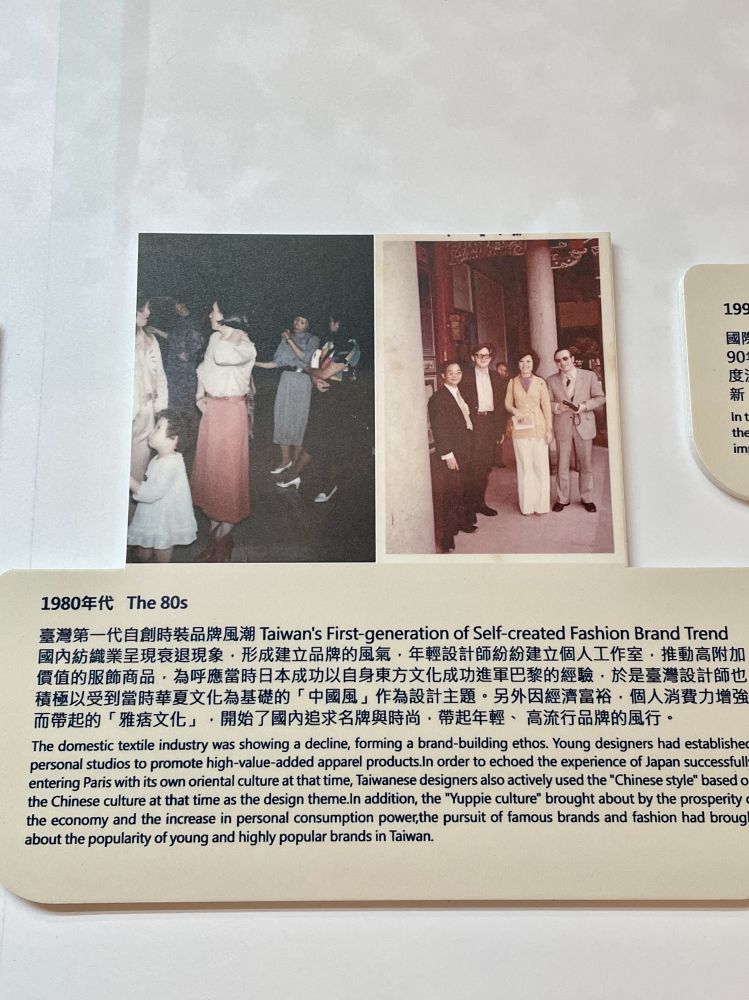

在日治时期,这条还成为了台北服装制造先驱,尤其日治时期后期,日本政府鼓励以日式和服与西式服装取代台湾传统的服饰。这里成为了台北成衣制造厂商发源地,男士西服与女式洋装裙慢慢从这里向台北市区流行开来。

此外,在这里还有关于台湾医疗的发展史,台大医院的前身和马偕纪念等都与这条街有关,许多的药铺和中药材也是在这里发展壮大。

从上世纪九十年代开始,台湾民国政府慢慢将这条街打造成“历史风貌特定区”的复古街,供国人和游客在此感受古意盎然的景象。

在剥皮寮街区的周围,游客们还能品尝到一些台湾风味小吃,比如,两喜鱿鱼羹、阿龙炒饭和福州元祖胡椒饼都很有名。

如果你是自由行来台北观光,可以去剥皮寮看看、吃吃,这条街也是拍照的好地方。

这些照片是我上周拍的:

这几张是网络图片(鱿鱼羹、炒饭和胡椒饼)

4/23 写于台北

|