《商周彝铭学研究史》出版有感

作於二零一一年夏

商周銅器古彝銘,仟古難明籀字經。

一款可知《周禮》惑,幾言能喚《尚書》醒。

把觀商賈移章印,察玩文人作酒瓶。

大戶有錢不識貨,誰人能解趣中靈?

附录:劉正教授《商周彝銘學研究史》序

記得還是在2000年的夏天,結束多年留日生涯、取得日本國文學博士學位學成歸國後不久來我家看望我之時,劉正曾問起我“在學術上,我今後該如何發展”這一問題。我當時就建議他:“第一要往上打通甲骨學,第二要系統而專業的總結古代金文研究的學術史。”他當即表示要把我指出的這兩點建議作為他今後一個階段的治學主攻方向。

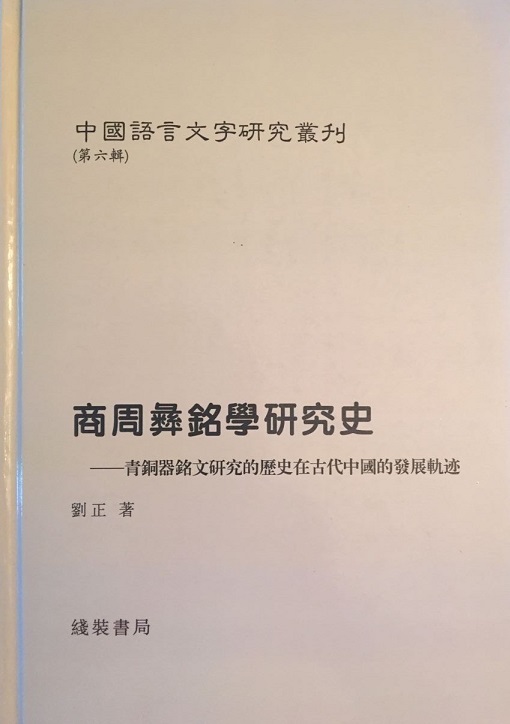

現在正好滿十年了,我們已經看到了他陸陸續續地公開發表的多篇甲骨學研究論文,尤其是他的那篇《甲骨文家譜刻辭研究》一文,在《殷都學刊》上發表後,立刻引起了海內外甲骨學界的高度重視和關注。現在,2011年新年元旦的鐘聲敲過沒幾天,他又攜帶的這部長達六十多萬字的大作——《商周彝銘學研究史》一書的文稿來向我交“帳”。看起來,我十年前向他提出的兩大建議,他還真當回事,一直是在認真而努力地追求著。

現今呈現在大家眼前的《商周彝銘學研究史》這部大著,顯然是他歷時十年之艱苦勞作下的產物。這部文稿對兩千多年來的古代學術界金文研究的學術史進行總結並填補國內外這方面研究空白的首創之作。目前學術界對漢語言文字學的研究,關注比較多的是甲骨學和簡帛學的研究,而對於中國文字真正的定型、系統和高度成熟化的殷周金文的研究,解放以來一直處於停滯狀態。殷周金文具有極高的史料價值和學術價值,是研究中華民族的思想、文化、政治制度、禮制、法制和軍制等等諸多方面的寶庫和經典。但是,長期以來,因為對古代金文學史缺乏總結和真正瞭解,也造成了利用金文史料研究商周歷史和思想、文化、政治制度等方面的貧乏和欠缺。不要說一般的漢語學者對此十分陌生,就是一些專業的古文字學者也對此畏懼不前。而這部大著的出現,可以說是真正意義上有關古代學術界對殷周金文進行專業研究之學術史的總結性的科研成果,為這一學科的發展和創新打下良好的基礎。

匆匆通讀過這部著作之後,我感到這部著作最大的特點是集歷代商周銅器出土史、收藏和傳承史、銘文研究史、文獻版本發展史於一體。在史料的使用上,不僅囊括了保存至今的古代全部的金文著作,而且還從各種野史和正史文獻中查找了大量的相關資料——我聽他講,為了完整地提供給學術界有關歷代出土商周銅器的史料記載,他為此先後通攬翻閱了兩遍二十四史。功夫之大、用心之苦,加大了這部著作的學術價值和可信度。其次,這部著作第一次對長達兩千多年的古代學術界研究殷周金文的歷史進行了真正意義上的學術史的總結。特別是對各個時代的著名的彝銘學家進行了專業化的研究,指出了他們各自的學術貢獻所在和歷史價值定位。其三,這部著作的研究核心是宋代和清代彝銘學的學術史。他特別對清代進行了前期、中期和晚期三個時代的劃分,對比了彝銘研究在清代上述三個時期的發展特色,對於清代文字學和考證學的興起,給出了彝銘學上的解答。他在仔細研究了古代彝銘學家各自著作的基礎上,給予了他們最新的學術定位和學術價值評估。這部著作打破了傳統的金石學、古器物學研究模式和著述體例,實現了金文學和金文學史從古文字學、古器物學、金石學範圍內的脫離和獨立。

這部文稿在總體結構上由上下兩卷構成:上卷的《古代金文文獻考古學研究史——彝銘學研究的歷史回顧》,從漢代到清代,依此展開。具體到每一個歷史時期,他又是按照商周銅器的出土和收藏、彝銘學著作出版、重要的彝銘學家的專題研究等三個部分進行闡述。特別是他對重要的彝銘學家的研究,諸如他對宋代劉敞、清代吳大澂、潘祖蔭等人的研究,他還使用了家譜中記載的傳承史料,使我們對古代學者的理解和研究不再停留在孤立的個人簡介上。下卷的《古代金文文獻版本學研究——彝銘學書錄解題》,按照書名首字的筆劃多少排列。具體到每一部著作的圖書保存狀況和編號、版式和尺寸,甚至書面題字的有無,他都一一道來,使人如臨現場觀書。上下兩卷的整體結構清楚,邏輯嚴密,敍述清晰。

金文研究向來被視為絕學。從事這門學科的研究,不僅需要有堅實的《說文》學基礎,還需要懂得音韻學、訓詁學、版本學等傳統國學知識,更需要具備對商周歷史和文化、思想和禮制的精湛瞭解和研究,甚至還包括近現代考古學的專業知識背景,自古以來都是以研究者接近老年時才能有所收穫並作出學術貢獻的。我曾經問過他是“何時開始接觸商周金文的?”他告訴我是在“1980年讀了張政烺先生公開發表在《考古學報》上的那篇著名論文《試釋周初青銅器銘文中的易卦》一文之時開始的。”這我就明白了,因為那個時候他正沉迷在對《周易》的研究上。可以說正是這篇著名古文字學家研究《周易》和周初銅器銘文之關係的名作,從此開啟了他的追求和探索之路!

我知道上個世紀九十年代的那個十年,他在日留學期間的艱苦和勤奮,坐冷板凳,吃簡單飯食,惜時如金,開始了他對商周金文、海外漢學的雙重學習和研究。已故日本著名的古文字學家池田末利、白川靜等前輩宗師,生前對他有過多次的教誨和指導。我訪問日本時就曾聽到一些學者對他的表揚和肯定。從他學成回國後至今又是一個十年了,在時下國內外的古文字學界幾乎都在投身於秦漢簡牘研究的大潮流下,他卻依然故我,一門心思繼續他對商周金文的研究,而且一坐又是一個十年!這連續的兩個十年坐冷板凳的治學功夫,把上個世紀八十年代的那個迷戀《周易》玄學、佛教和氣功、好學上進的小青年,煆造成今天學術界研究商周金文、海外漢學的著名學者,也更加深了他對《周易》和三禮等古代經學的理解和研究層次。他的艱苦努力和發奮印證了“天道酬勤”這句古訓的現實意義和存在價值。

劉正教授一直把我視為他在國內的業師,我也很高興能有這樣一個學有所成、努力進取、從事先秦歷史和文化研究的同道弟子。我也曾多次勸戒他把無處發洩的精力全力投入研究活動中,不要東一槍西一炮的引入無窮的網絡爭論和意氣之中。我也曾建議他關掉一向引以為榮的他自己開設的那家訪問量很大的網站。那時他就滿口答應了我:“好,一定關掉!”現在,我很高興地看到他真的關掉了網站,全身心投入了他喜愛的商周金文研究中。我總以為“學術有一字之師,無一字之仇”,我一向要求我的學生和小朋友們,希望他們在爭鳴中有所前進,在爭鳴中達到團結,取長補短,互相啟發,推動研究隊伍的團結和研究領域的前進。學術研究就是這樣一代接一代的如此延續下去的,我們的中華文明和文化正是因為有了這些讀書種子的存在而生生不息!

這十年中,2002年,中華書局出版了劉正教授的《金文氏族研究》一書。2004年,中國社會科學出版社出版了劉正教授的《金文廟制研究》一書。現在,慧眼識珠的出版社又出版了他 《商周彝銘學研究史》這部有學術價值的力作。我知道他目前正在撰寫這部文稿的姊妹篇——《商周彝銘綜述》,並且現在也已經寫出了大約二十幾萬字的篇幅。我們期待他早日把這一姊妹篇完成並出版,為商周彝銘學這一將近兩千多年古老學說的現代化和在新時代下的發展,作出新的貢獻!

中国社会科学院荣誉学部委员、研究生院教授、博士生导师、中国殷商文化学会会长

王 宇 信

序於北京方莊芳古園入帘青小廬

|