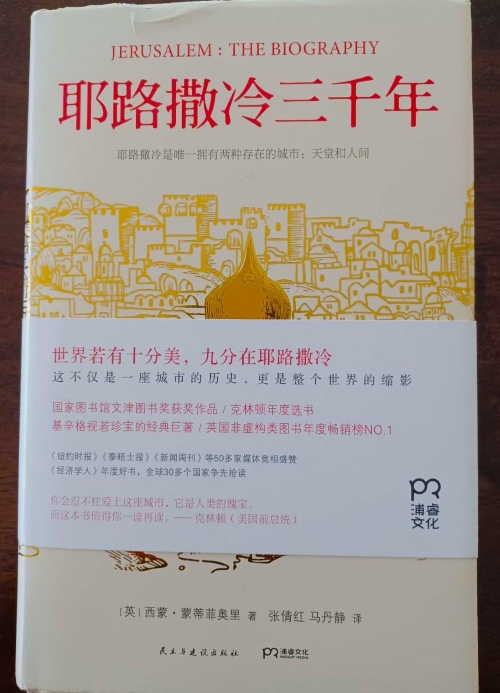

八十年代初,在大学图书馆,除了一本介绍摩萨德的小册子,我还借到过一本书,介绍以色列建国的艰苦岁月,介绍他们的合作组织“基布兹”(kibbutz,?????),很社会主义,很 “人民公社”呢!据说至今还有5%的以色列人居住在这个充满平等主义理想的小社会里。 后来读《圣经》,读“摩西五经”,读“历史书”。了解到历史上的犹太人,耶路撒冷的犹太人在东西南北的列强一次又一次入侵袭扰掠夺下为了保全财产土地性命,一会儿东摇一会儿西摆,一会儿左靠一会儿右抱,机关耍尽小聪明用尽,却无法摆脱灭国丧家的命运。在《圣经旧约》,上帝多次斥责犹太人:“从你们列祖的日子以来,你们常常偏离我的典章,而不遵守”。犹太人是认旧约的。就是说,他们也认上帝的责备当然也认上帝的惩罚。 2016年我买了一本“大部头”——热销的《耶路撒冷三千年》,认真地读了这个犹太历史学家蒙蒂菲奥里写的犹太历史。我还认真对照《圣经》做笔记,看他此书与《圣经》上的历史记载有无明显不同。

结果发现,早期的历史,他还是依照《圣经》的记载,只不过语言更华丽生动叙事更加形象流畅,不像《圣经》那般朴素古拙。但是这部分只是《耶路撒冷三千年》一书的第一章,希律家族的统治结束。更漫长的时期是我不熟悉的。 一个问题想不通:从为奴埃及到巴比伦之囚,历经穆罕默德的征服,十字军的蹂躏,始终是挨打受欺的角色,到了奥斯曼帝国土耳其人的治下,更是沦落到最底层,继而无处立身,流浪各国,怎么甫一建国,就像少年大卫一样击垮哥利亚般凶悍的阿拉伯六国,又成为中东的强国、世界的强国? 《耶路撒冷三千年》能说清楚吗?我没有按章节顺序看,是从第八章《帝国》看。因为这一章开始就到了19世纪,是相对熟悉的历史。哦,还有拿破仑呢,有兴趣。

那咱就从第八章(1799-1898年)看起—— 1800年,彼时奥斯曼帝国在这块土地的统治已经300年(1516年起),具体到巴勒斯坦地区的头头叫艾哈迈德贾扎尔——典型的阿拉伯名字,他有一个绰号“屠夫”。 曾经有个拜访过他的英国人发现,在他宫殿门前守卫的奴隶不是缺胳膊少腿就是没耳朵断鼻子,包括他的犹太大臣也不是全乎人。 如此残暴草菅人命的屠夫给了拿破仑进犯的理由,他发布了支持犹太复国主义的《告犹太人书》:“法兰西共和国亚飞地区军队总司令致敬巴勒斯坦的合法继承人——巴勒斯坦是犹太人独一无二的国家。。。。你们这些被流放的人现在可以站起来了。” 这大概是有文字可查的西方帝国主义支持犹太人的第一份正式文件。 可是大英帝国派军舰支持了这个阿拉伯“屠夫”的统治,一个名叫史密斯的英俊的英国绅士帮助屠夫打败了拿破仑。 历史就是这么诡异。 小插曲:战争中法国伤兵得到亚美尼亚修道士的护理,为了表示谢意,拿破仑将自己的帐篷送给修道士们,修道士将帐篷改成绣了十字的褡裢,据说这褡裢至今仍在耶路撒冷亚美尼亚区的圣雅各教堂里使用呢。 这么残暴的“屠夫”谁支持也没用,打赢了也没用,很快他就死了。反抗者不仅有犹太人,也有巴勒斯坦穷人,耶路撒冷再次陷入动荡,一派衰亡破败。 从法兰西来了一个文人夏布多里昂,对,就是在文学史上有点名气的法国浪漫主义诗人,他用他浪漫的的生花妙笔描绘耶路撒冷,激发了西方富人们的好奇心。 第一个来探险的是英国摄政王、后来的乔治四世的妻子卡洛琳王妃,她是六百年以来第一个访问耶路撒冷的基督教王妃。她要学耶稣骑驴进城。太胖了,两边必须有人扶着她:否则她坐不稳,我想毛驴也受不了。哈哈 全城的人犹太人阿拉伯人希腊人亚美尼亚人天主教徒异教徒。。。。都来欢迎她:好一副民族和谐大团结的景象啊。可见没有人挑唆时,老百姓都是和睦相处的。 这个头开得好,王妃带头,在英国的犹太人、有钱的犹太人也来了,他们都快忘了这个祖先的城市,但是这次旅行让他们记起自己犹太人的身份。作者的祖上朱迪斯蒙迪菲奥里和富翁丈夫,还有罗斯柴尔德先后来到耶路撒冷,看到破破烂烂的城市,决心将文明带回祖先的土地。 英国的基督徒跟着也来了,在伦敦的犹太人布道会到耶路撒冷发展了分会。“福音派热忱的正当性和犹太人梦想耶路撒冷复生的热情彼此吻合,形成维多利亚时代人们的一种执念”。 1844年,美国人也来了。作为美国驻叙利亚和耶路撒冷总领事的沃德克雷森策马飞驰在尘土飞扬的耶路撒冷。“一队武装起来的,浑身上下闪闪发光的骑兵被一个阿拉伯人带领着,后面跟着两个土耳其士兵,士兵的银色狼牙棒在阳光下闪闪发光”。 这一段描写多么精彩,有点滑稽却是美好的景象啊! 这个沃德克雷森说,“抛弃了世上所有与我贴近被我珍视的东西来追求真理”。很多美国福音派基督徒跟随他先后来到耶路撒冷。当时的美国总统约翰泰勒得知他的第一任耶路撒冷总领事是个“宗教狂人和疯子”后,他最终被免职。沃德克雷森不甘心,干脆将名字改成迈克尔以色列,并且皈依了犹太教。他最终被犹太人奉为“神圣的美国异乡人”,葬在橄榄山的犹太公墓里。 当时像沃德克雷森一样寻找“天启”的美国基督徒充满耶路撒冷,美国的《精神病学杂志》甚至将这种狂热与加州淘金热相对比。 据说林肯总统也非常向往耶路撒冷,他在那个难忘的去往福特剧院的路上还跟妻子建议要“到耶路撒冷进行一次别样的朝圣”。 但是,狂热的美国基督徒还比不过沙皇尼古拉一世,自从居士坦丁堡陷落,老毛子就把自己当做拜占庭末代皇帝的继承人,将莫斯科视为第三个罗马,等到尼古拉一世上位,他开始说服英国一同瓜分奥斯曼帝国。英国嫌他土包子,维多利亚女王说“我不认为他很聪明”,“他的思想还处在未开化状态”。 但是这挡不住俄国王公与将军们奔赴耶路撒冷,成千上万的俄国农民紧随其后。英国人向伦敦报告:“俄国人能在复活节的一夜之间在耶路撒冷武装起一万名朝圣者”。 俄国朝圣者里有一个我们熟悉而尊敬的名字:果戈里。他也是骑着驴进入耶路撒冷的。他已经完成了《钦差大臣》和《死魂灵》第一部,正在计划《死魂灵》第二部第三部。他相信,“在我去耶路撒冷之前,我说不出任何话语安慰任何人”。可是耶路撒冷的破败荒凉充满污秽和粗俗的样子击碎了他。他回国后拒绝谈起耶路撒冷,最终疯狂地撕碎了所有手稿,企图饿死自己。一百年后人们打开他的棺木,发现他的面部朝下。 呜呼! 与虔诚的信仰者一样,对宗教持有怀疑的西方人也一拨又一拨来到耶路撒冷。写了《白鲸》的赫尔曼梅尔维尔也来了,他说:“损毁严重的腐朽的岩洞,有死人的味道”;福楼拜也来了,他说耶路撒冷就是“被围墙包围的藏尸所,古老的宗教都在太阳底下慢慢腐朽”;马克吐温也来了,虽然他不屑于宗教,还是乘人不备,给信基督的妈妈买了一本《圣经》。 “腐朽”,大作家们用了同样的描述形容耶路撒冷。 19世纪上半叶的耶路撒冷就是奥斯曼帝国统治下的这样一个偏远小镇,各种教派之间充满争斗谋杀,盎格鲁-美国福音派,东正教,俄国来的犹太人为一方,阿拉伯人、贝都因人,旧的奥斯曼帝国的人为另一方。 犹太人的处境越来越糟。写了《名利场》的萨克雷说:犹太人“生活在散发着恶臭的犹太区,该区域神圣而庄严地处于污秽之中”,每逢周五,“为他们的城市所失去的荣耀发出哭嚎与哀痛”。 啊,伟大的革命导师卡尔马克思也受不了了,他在《纽约每日论坛报》这样写:“在耶路撒冷,没有什么人的悲惨和痛苦可以跟犹太人相比”,“他们住在最肮脏的区域,是摩苏尔人长期压迫和欺辱的对象,受到希腊人的凌辱,受到拉丁人的迫害”。 1855年,尼古拉一世病逝,沙俄在克里米亚战争中大败,从此放弃对耶路撒冷的野心。土耳其人则喜忧参半,因为他们是靠英法得胜的,不得不表示感激。阿卜杜拉麦吉德苏丹颁布敕令,对境内少数民族不分信仰给予平等权。 耶路撒冷暂时停息战火纷争,欧洲人开始来此地大行土木,建起了基督教的建筑物。 几乎全新的耶路撒冷拔地而起。 新的耶路撒冷是西方人建成的,但是它依然属于奥斯曼土耳其帝国。 我注意到了,作为统治者的奥斯曼帝国的土耳其人并不高看巴勒斯坦的阿拉伯人。 在苏丹哈里发的逊尼派帝国等级森严:穆斯林在最上层,,土耳其人是统治者,其次才是阿拉伯人,最底层则是波兰犹太人,他们是被鄙弃嘲笑的对象。 1881年沙皇亚历山大二世在彼得堡被暗杀,有人说,这与犹太人关系密切。导致俄国对犹太人的血腥镇压,新继位的亚历山大三世视犹太人为“社会的毒瘤”。六百万的俄国犹太人有两百万离开俄国,虽然85%都去了美国,但是还有很多人选择了耶路撒冷。到1900年,耶路撒冷四万人口中有两万五千是犹太人。这引起了土耳其苏丹的警觉,禁止犹太人的移民活动,但是挡不住啊!犹太人从敖德萨上船,挤在货舱里,坚定不移朝着应许之地而来。 第八部分《帝国》结束。时间截止在1898年,在耶路撒冷的犹太人就是窝窝囊囊受尽凌辱的最底层“贱民”。 有一点很重要,散落流浪欧美的犹太人因为自身的聪明才智,因为重视教育的民族传统,有了自己的精英一族,在英美、在德法,已经跻身上流社会。因为持续的反犹事件,唤醒了他们的犹太人身份。 我们也知道,在巴勒斯坦这块土地上,生活着阿拉伯人希腊人土耳其人亚美尼亚人当然还有犹太人,他们统统都是“巴勒斯坦人”,巴勒斯坦人不等于阿拉伯人。就像中国,56个民族都是“中国人”,就像美国,所有入籍的移民都是“美国人”,不分先后。 本书一共分为九个部分,第八、第九部分占了大半篇幅。 我们接着读第九部分:《犹太复国主义》(1898-1967年)开始进入近现代,太长,下回再说。 |