转贴韩启德的《时代回声:对现代医学的几点反思》

西方文艺复兴,人脱离神权,获得自由。自由催生了现代科学,同时也极大地加速了资本主义经济的发展。前者主宰了人类对物质世界的认知,后者不仅统御了西方的政治、经济、社会和意识形态,而且扩散到全球几乎所有地方。科学和资本的崛起及其联合,对现代医学的发展方向及其实践模式有着深刻而久远的影响,是现代医学诸多现象背后最深层次的力量。

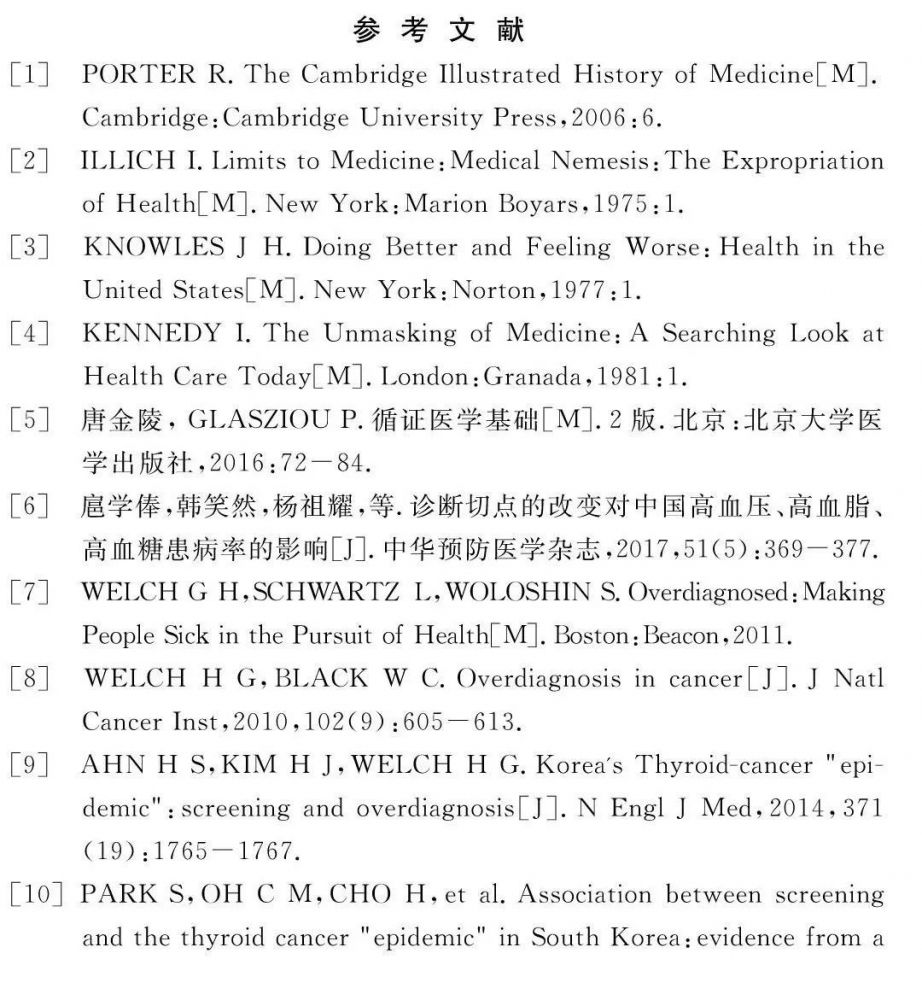

进入20世纪,人类利用卫生、疫苗和抗生素,基本上控制了传染病、心血管病和癌症等慢性病成为对人类健康的最大威胁。现代医学插上科学的翅膀,染上资本的色彩,进入全新的昌盛时期。然而,21世纪初,剑桥医学史学家Roy Porter[1]却不无担忧地写道:“在西方世界,人们从来没有活得这么久,活得这么健康,医学也从来没有这么成就斐然。然而矛盾的是,医学也从来没有像今天这样招致人们强烈的怀疑和不满。”现代医学已迫切需要反思[2-4]。

1疾病不再是病人的主观不适,而是仪器测量的结果

在现代医学之前漫长的时间里,一个人是否有病,主要取决于他的主观感受,病人拥有自己是否有病的首要发言权。因此,病人疾病的痛苦是医学介入的理由,是医学活动围绕的中心。科学产生了仪器,而仪器正在改变这个古老的医学实践景观和这个景观背后的伦理关系。在现代医学里,疾病多是根据仪器检查和化验数据而定义的身体结构或功能上的异常。仪器成了现代医学里病人“病痛”的主要判官,疾病可以脱离“病人”的主观感觉而独立存在。

例如,高血压是生理意义上的异常。一般情况下一个人并不能感受到自己血压的高低,血压需要通过血压计才能测量;而只要血压高于一定的界值就被判定为高血压,不管“病人”是否存在主观的不适。再如,肺癌是身体结构意义上的异常,可以通过CT等影像设备观察到肿块,在显微镜下找到癌变细胞,病人却可能毫无感觉,甚至在很多情况下,即使不予治疗,病人余生可能都不会受到这个微小癌症的困扰。

无痛可以有病,有痛未必有病,仪器说了算,病人则常常失去了自己是否有病的发言权,进而也失去了自己是否需要治疗的话语权。值得注意的是,疾病的客观化,使不少医疗行为的决定权慢慢地转到了病人和医生以外的第三方,这个第三方包括医疗保险的制定者、医学指南的制定者、参与有关研究的科学家,以及医疗器械和检测试剂企业的从业人员,等等。那么,由此产生了一个重要的问题是:一个人有没有病、该不该治疗,病人说了不算,究竟应该由谁来决定?实际上又是谁决定的?而谁应为这些决定的后果负责?

重要的是,仪器测出的可能是没有症状的异常,而只是未来病痛、伤残或死亡发生的风险。从这个意义上讲,这些所谓疾病只是传统意义上的危险因素,而不是眼前的病痛,但本文权且把它们也称作疾病。例如,大多数高血压病人没有任何症状,升高的血压只是未来几年或几十年发生心血管病的危险因素。大多数早期癌症也是这样,代表的只是一个未来病痛和死亡的风险。医学是伴随着人类病痛的最初表达和减轻这份痛苦的最初愿望而诞生的。如果病人疾病的痛苦是医学介入的理由,那么病人眼前没有任何实在的病痛,医学是否应该介入?

2疾病不是非黑即白的事实,而是可以人为改变的规定

把未来疾病或死亡的风险(即危险因素)当作疾病,为定义疾病带来了一个新的问题:诊断标准的确定。还以高血压为例,几十年的研究发现,高血压的确可以增加未来心血管病的风险,且二者呈直线关系,血压越高风险就越大。可是这里找不到一个拐点血压值,高于它冠心病可能发生,低于它冠心病不会发生,这就给制定高血压的标准带来了很大的麻烦。血压高于多少才算高血压呢?舒张压100mmHg、95mmHg还是90mmHg,乃至80mmHg?

研究显示,在这个范围里,血压越低风险越小。那么,是不是把高血压标准定得越低越好呢?显然不行,因为还有治疗效果、经济成本、医疗保险承受能力以及血压与其他生理、病理状态的关系等因素需要考虑在内,可见高血压存在灰色地带,不是一个黑白分明的事实,也不是一个纯粹生物学意义上的状态,而是一个可以人为改变的规定。事实上我们也在一直调整着高血压的诊断切点。

从21世纪开始以来,我们一直把140/90mmHg作为诊断高血压的标准。流行病学研究表明,对高于140/90mmHg的中国人群给予抗高血压药物治疗,10年内100人中只有2人会因治疗而避免心脑血管病发生,有4人即使吃药也照样得病,另外94人即使不吃药也不会得病[5]。从总体效益上讲,这样大小的疗效是否每个人都会接受?只有极少数人可以从治疗中受益,对绝大多数陪着吃药没有好处且存在副作用的人是否公正?而且,抗高血压药物在不同人群中预防效果不同,如心血管病危险因素越多预防效果越好。那么,采用140/90mmHg这样一个统一的标准是否合理?回答这些问题,不仅要考量不治疗的风险和治疗的收益,还不能不顾及伦理因素、经济条件和社会影响。

例如,2000年前后我国对高血压、高血脂和糖尿病疾病诊断切点做了下调,按照2000年人口数据估计,我国这三种疾病的总人数因为诊断标准改变分别增加约100%。2002年~2009年因此而新增的三高总人次数就高达3.6亿[6],如果他们都使用药物治疗,新增费用将占2010年我国政府卫生总投入4 800亿元人民币的56%。2017年,美国又把高血压诊断切点降到了130/80mmHg。如按此标准,中国将再陡然新增3亿高血压病人。我国最新的高血压指南没有跟随美国,维持原来切点不变,是明智的决定。

和高血压一样,癌症、冠心病、中风、腹主动脉瘤、肺栓塞等,也都不是黑白分明的事实。本文仅以癌症为例说明问题。癌症由基因突变开始,形成癌细胞,随后可能不断增大并扩展到周围组织,乃至转移到其他器官。一般来讲,癌肿越大,或者细胞分化越低,死亡的机会就越大。但是,无论用什么单个或综合指标来衡量癌症的严重性,该指标与死亡的关系和血压与心血管病的关系一样,也不存在一个拐点,拐点之上可能致死,拐点之下一定不会。那么,多么严重的癌症才算癌症,也没有客观的标准。但是,我们从来不会讨论癌症的诊断切点,而是仪器说了算:凡是仪器能检查出来的都叫癌症。我们的仪器越来越好,能检查出来的癌症越来越小,结果是癌症病人将会越来越多。

的确,研究发现,如果检查的足够仔细,微小的癌症十分普遍[7]45-101。在死于意外或非癌症的人群中,死后病理检查,显微镜下可见,36%~100%的人带有甲状腺癌,7%~39%的女性带有乳腺癌,30%~70%的男性带有前列腺癌[8]。而且,这个比例一般与年龄成正比。以前列腺癌为例,美国一项研究就显示:20岁~29岁的男性携带前列腺癌的比例为8%,30岁~39岁为31%,40岁~49岁为37%,50岁~59岁为44%,60岁~69岁为65%,70岁~79岁为83%[7]50。影像研究也显示,在没有诊断患有癌症的一般人群中,可疑肺癌肿块在吸烟者中高达50%,在不吸烟者中为15%,可疑肾癌肿块为23%,可疑肝癌肿块为15%,可疑甲状腺癌结节为67%[7]95。如果把它们都查出来,将是一个巨大的数字。

但是,越来越多的事实表明,在这些微小的所谓癌症中,有相当比例属于惰性癌症(indolent cancer),它们可以长期稳定不变,甚至余生都不会引起症状和病痛,更不会致死。因此,发现它们就是过度诊断,治疗它们就是过度治疗。可惜,惰性与非惰性也不是非白即黑的。到目前为止,临床上还没有办法把二者区分开来,或者精准地估计癌症的惰性程度,所以一旦发现癌症,都会给予抗癌治疗,如手术、化疗、放疗,乃至靶向、免疫治疗等,其中治疗的很多是惰性癌症。这些微小的早期癌症只能通过早发现、早诊断的筛查活动发现,但是对于惰性癌症的治疗是不必要的,花了很多钱,不但没有好处,还有很多副作用,而且他们的“存活”也被纳入治疗成功的统计,高估了癌症筛检的好处。

例如,韩国自1993年开始,在健康人群中普遍开展甲状腺超声检查,结果甲状腺癌病人的数量持续急剧增加,到2011年时,总共增长了14倍,但是这18年间韩国甲状腺癌的死亡率却基本维持稳定[9-10]。据估计,2010年一年内韩国共查出约40 000例甲状腺癌,其中约400人会死于甲状腺癌,另外再假设约400人会因癌症转移而受累。据此推算,98%的病人终生不会受到甲状腺癌的任何折磨。然而,2/3的病人做了甲状腺全切手术,1/3做了甲状腺部分切除,很多还接受了放疗和化疗。其中,11%发生了甲状腺功能低下,2%发生了声带麻痹,很多人终生需要替代治疗[9]。

由此可见,改变一个常见疾病的诊断切点,包括仪器进步带来的切点下移,不仅会影响医疗的效果,而且会极大地影响治疗的总人数以及相应的费用,须充分引起重视。切点的选择不仅仅须考虑不治疗的风险以及治疗的益害比,还应考量对医疗保险的冲击、医疗卫生体系或民众的可承受力,以及民众的需要和价值取向。未来疾病或死亡风险多大时应采取措施?干预效果多大时是可以接受的?一个国家或一个地区可投入多少卫生资源?可负担治疗多少病人?这些问题已不再是纯粹的生物学问题,不再是医学内部的问题,而是有关资源及其分配的问题,是有关个人和社会如何选择的问题,因此是和社会、政治、经济、价值、伦理和信仰等相关的问题。这些生物学以外因素的介入,不但给疾病的定义带来更大的困难,更给医疗服务领域埋下了矛盾和冲突的种子。

3科学并非完全客观中立,医疗服务不能作为商品交易

人们往往认为科学是客观、中立的,因此是公平、公正和无私的,从而赋予了科学巨大的权利,把有关我们健康的一切放心地交给了科学。然而,对科学的这种判断存在巨大的漏洞和隐患[11]65-118,[12]。一方面科学研究的选题、实验、分析和结论无不都受科学家社会背景和价值观的影响,因此科学知识在根源上就不是绝对客观的。另一方面科学知识的利用则完全是主观意志的行使。四百年前,现代科学方法的领袖人物弗朗西斯·培根在现代科学崛起伊始就指出[11]130:知识就是力量,知识就是权力,人类知识和权力是合二为一的。《科学革命》的作者Steven Shapin[11]123-142甚至认为,现代科学一开始就是政治和利益的仆人。

《美国医学的社会转型》的作者Paul Starr[13]更直截了当地指出,如何利用科学的成果,取决于这个世上无数男男女女狭隘的目的。科学的确成功地帮助我们消除了无数饥饿和疾病的负担,但是也重新划分了权利世界的格局。在这个新的格局里,一部分人以知识和权威的名义,并通过控制由此产生的庞大的组织和机构,站到了另一部分人身上。现代医学正是理性的杰作之一,已成为一个专业知识、技术程序和规范行为的精致系统,但这绝不意味着医学是纯粹理性的、客观的和中立的。

疾病存在灰色地带,科学与权力的关系,第三方意志的介入,就为现代医学可能背离病人利益优先的原则留下了可操作的空间[14]。越来越多的证据显示,在医疗卫生服务活动中,病人的利益正在受到其他各方利益的侵蚀,医学面临危机。而医学的危机首先是医学知识的蜕变。作为医学实践基石的医学知识,过去几十年里已悄然向以商业目的为主要本质的广告信息转变。在美国,医学知识的腐败已远超出了美国食品药品监督管理局控制的能力之外。

医学知识的蜕变部分源于医学杂志与企业的关系[15]97-156,[16]64-69。药企的广告和论文翻印是杂志收入的重要来源[15]195-200,[16]64-69。2012年,《柳叶刀》杂志每篇临床试验文章给药厂带来的平均收入为278 353英镑,最高为1 551 794英镑,分别折合人民币约为250万和1 350万元。而专业杂志则更为过分。例如,2009年美国国会曾经对《脊柱病变和技术杂志》(Journal of Spinal Disorders & Techniques)主编Thomas Zdeblick医生进行调查,发现他一个人仅从Medtronic公司就收受了专利使用费总计高达2千万美元,顾问费2百万美元,而该杂志每期都会刊登Medtronic公司产品的文章[16]67-68。《英国医学杂志》前主编Richard Smith曾说:“医学杂志已成为药企强大市场机器的延伸。”[16]64《柳叶刀》杂志现任主编Richard Horton也深有同感:“医学杂志已沦落为药企漂白‘信息’的运作场”[16]65。Overdosed America:The Broken Promise of American Medicine作者更直接指出,医学杂志刊登的知识已经变质:“大量医生看病决策依赖的‘科学证据’正在被商业利益所扭曲或更糟。世界上最受尊重的医学杂志发表的大量文章倒不如说更像知识性商业广告(infomercials),其目的是为了推广赞助商的产品,而不是报道提高人民健康的方法。这些所谓科学证据本质上是为了贩卖更多药物而专门制造的‘知识’。”[17]

临床指南更是药企通过科学家和医生渗透和干扰的重地,使很多指南的建议充满了利益冲突[18-19]。例如,有研究指出,在各种指南制定委员会成员中,6%~80%接受过药企咨询费,4%~78%接受过药企的研究资助,2%~17%持有药企股份,56%~87%则与药企有其他形式的相关利益,这还不包括指南制定完成后指南制定者可能获得的利益,如出任药企高管[19]。最近,国际上在高血压、糖尿病、高血脂等常见疾病的诊断标准的争议,一定程度上反映的是多方利益的博弈。指南的建议已不再是医患可以充分信赖的信条。

甚至在什么是疾病、什么是疗效以及是否应该治疗这些医学的根本问题上,药企也在发挥“积极的作用”。《制造疾病,推销药物》[20]和《兜售疾病:药厂是如何把我们都变成病人的》[21]两本书的题目本身就说明了这个问题。《关于药厂的真相:他们如何欺骗我们,我们应如何应对》一书的作者、《新英格兰医学杂志》前总编Marcia Angell[22]更直言不讳:“世界最大的药厂正在用市场手段疯狂地扑向健康人群。生活的起落已经变成精神疾病,常见的不适变成了令人恐慌的疾患,越来越多的正常人变成了病人。”然而,药企却并没有多少新的发明,“他们不断地将老药重新包装,并称之为主打产品,做着换汤不换药的生意,然后用巨大的市场机器无情地推销这些药物,价格则被推高到任何可以逃脱责罚的高度”。

如前所述,现代医学进步是仪器测量引领的,因此在医疗行业这个巨大的利益博弈场里,除病人、医生和药企外,还有医疗器械、生物医学试剂、医疗保险、私立医疗服务等领域的机构。美国Elizabeth Holmes编制的百亿美元Theranos验血公司的骗局就是一个实例[23]。因此,我们不难看出,通过采用客观、敏感、可靠的仪器发现的人体内部微小而无关紧要的异常现象,到大型随机对照试验所提供的无私可靠的微小疗效的证据,都已成为一批人影响政治和医学并赚取金钱的有效方法。

诚然,医学杂志、临床指南和医学证据存在问题,但绝非普遍现象,它们仍然是现今医学知识最可靠的来源。现代医学受到了严重的利益浸染,也并不奇怪,因为科学从根源上与文化、政治和利益一开始就有着密切的关系,现今医学知识的蜕变恰好是这个命题的又一次证明。如果营利是企业的社会责任,那么医学杂志、医疗机构、医疗企业的行为并没有大错,更多的是医疗体系、制度甚至更大社会环境使然,更不能因此而否定企业在医学发展中做出的巨大贡献。如何纠正医学今天的偏差,让医学回到治病救人的初衷,已不是医学自己能够解决的问题,它需要文化、政治和权利的反向制约。如何保证医学知识和临床指南的中立性,已是医学界亟待解决的问题。

当前,如何以病人为先,公正公平地组织和提供基本医疗服务变得越来越紧要。英国皇家初级保健(primary care)学会前会长Iona Heath有句名言:美好愿望与经济利益联合,弄不好就是毒药。对于如何组织和提供医疗卫生服务,这句话再中肯不过了。

医疗服务是复杂的,不是简单的消费性商品,很难在“买卖”双方实现公平的“交易”,因此不应简单地遵循市场机制。医疗服务的结果存在很大的不确定性,医疗信息在“买卖”双方存在严重的不对称性。如果把医疗服务交给市场,可能产生很多不良结果,如对病人的剥夺,过度诊断和过度治疗,服务和需求的不匹配,以及对服务质量的妥协。而且,随着医疗服务市场化的深入,这些不良后果会变得加倍的严重[24-25]。因此,医疗服务不宜归入产业来发展,健康产品效益不能仅以GDP和财税来衡量,而更需要考量对人民福祉、社会效益、劳动力素质等方面的贡献。

公平公正、减少剥夺,应该是医疗服务体系和政策的核心价值观,而且这个原则是一个道德选择,而不是效率的证明。即使效率上并不优越,我们还是应该努力为所有人提供公平的基本医疗服务,因为拥有健康是每个人的权利。在此理念上,1948年英国建立了国家健康服务体系,利用税收和国家保险的筹资方法,为全民保障完全免费的公立的基本医疗卫生服务。从关注和保障民众健康的意义上讲,英国国家健康服务体系是人类史上大规模、全面、公平、有效的现代国家卫生福利政策的体现,为很多国家树立了典范。还值得一提的是,英国这些医疗卫生服务最重要的改革和构建背后的推手多不是医生,而是律师、社会学家和经济学家,他们考量的更多的是社会、政治、人权、公正等因素,而不完全是医学本身的因素。

相反,美国的医疗服务体系则是一个历史遗留的、缺乏顶层设计的、公私合营的杂合物。事实证明,盈利医疗机构为了利润不可能也不愿意提供适宜的医疗服务,市场机制会滋生出不择手段的医疗生意,加重社会不公平和资源浪费[25]。例如,目前盲目地一窝蜂地投入免疫治疗抗癌药、基因测试等产业,隐藏着可怕的隐患。遗憾的是这样的体系似乎还在成为很多其他国家热衷改革效仿的模式。

比较我国目前和20世纪五六十年代的医疗服务,似乎说明了同样的道理。所以,社会学家、经济学家和医学家不断地严正呼吁:健康和生命太重要了,不能把它作为商品来交易。像血液一样,医疗卫生服务太珍贵了,太容易腐败了,不能把它交给市场,也不能把它完全交给医者[25-27]。

4敬畏自然天人合一,树立豁达的疾病观和生死观

人类是大自然造就的物种之一。在生物学意义上,人和动物并没有本质的区别,生有“缺陷”,会生病、衰老和死亡。医学希望人们免除病痛,但人的所有器官都会生病或受到外来的伤害。医学也希望人们长寿,但大自然并没有给人类留下长命基因。恰恰相反,大自然为所有生命一开始就埋下了死亡的种子。生物进化理论认为,物种的生存能力取决于其产生适应环境的基因变异和对变异的遗传能力。而产生变异和对变异的遗传有赖于繁殖,因此越是繁殖力大的物种,产生变异并将变异遗传下去的机会就越大,适应环境变化的能力就越强。耐药菌株的产生就是这个道理。但是,通常繁殖能力在于年轻,与长寿呈反比,老年不再具有繁殖的能力,就失去了把老年基因遗传下去的能力,因此长寿似乎不是“天意”。

生命需要新陈代谢,机体细胞需要不断地繁殖和更新,那么从这个意义上讲,死亡也看似必然。繁殖需要通过基因复制,但是基因复制时会发生突变,突变有时是癌性的。基因突变是基因复制时亿万次工作中可能出现一次的偶然小错,癌性突变是这些小错误中罕见的大错,但时间长了就成了必然。人类尚不知如何阻止基因复制中的错误,更不知道阻止这个错误可能产生的后果。因此,对于一个个体的人,那个致死的癌变基因是必定要来的,何时来临只是时间问题,因此个体生命不会永驻,死亡就是生命存在的必然。

动物也有生命,但是它们对疾病、衰老和死亡却没有认知能力。蚂蚁可能是最好的例子,雄蚁与雌蚁交配成功后即完成生命意义而死去;交配后的雌蚁排卵、筑巢并成功养护出幼蚁后成为蚁后,此后就专司生育;新长成的雌蚁受到蚁后产生的某种化学物质的影响,不能排卵,成为工蚁,其生命的意义就在于为蚁后服务,保证蚁后的生育;新长成的雄蚁只是等待再次交配。繁殖后代,复制自己的DNA,这就是大自然赋予蚂蚁生命的全部意义,个体蚂蚁的死亡是它们种群永生的一个必然环节,而蚂蚁对这一切都一无所知,也一无所措。

人不同于动物,有了认知能力。无数先哲圣贤,多少次凝望死亡,叩问生命:在繁衍之外,人生命的价值究竟在哪里?人类有了认知能力以后,创造了文化和科学,有了改造自然的工具和能力,有了梦想和使命,创造了诗歌和艺术,有了伦理道德和爱恨情仇,但同时也有了对疾病和死亡的恐惧。似乎人自己创造的这一切构成了人类生命不同于动物的全部意义。到目前为止,尚没有任何迹象表明,人可以超越生死这个自然规律。既然知道生命有限,就应该珍惜这来之不易的一生,诚如孔子所说,知其不可为而为之,豁达地面对生死,活出尊严,活出意义。

既然知道人终有一死,就应该敬畏这个自然规律,道法自然,天人合一,而不是在生死问题上不惜一切地与大自然进行无效的对抗。诚如哲学家Ivan Illich说,如果病痛和死亡是生命的必要部分,科技应该帮助,但是发动一场消灭疾病和死亡的战争,医学也许走得太过了,我们在传达着人应该且可能免除病痛长生不老这样的错误信息。尤其是在生命的最后时刻,当人在仪器和管线维持下痛苦、恐惧、绝望挣扎的时刻,冰冷、苍白的科技使人类为生命而建立起的信念和尊严都荡然无存。我们须叩问科学这个“救治”的意义:在提高几分健康之外,在延长数月的生存之外,生命是否还有更宝贵的东西?

人,生命短暂,应知其不可为而为之;人,终有一死,应敬畏自然天人合一。如果这是大自然对生命的启迪,也必然是对医学的启迪。

5结语:回归以病人为中心的价值医疗

科学催生了工具和仪器的繁荣,仪器测量则改变了有史以来疾病的概念,使疾病从一个病人主观感受的不适转变成一个他人客观决定的可脱离病人感觉而存在的异常状态。这个转变使病人从主动变成了被动,而病人在自己是否有病和是否需要治疗的问题上却变成了第三者。

然而,疾病并不是一个黑白分明的客观事实,而是一个可以人为改变的规定,存在大量似是而非的灰色地带。而且,科技包括医学科技也不是它们貌似那样客观、中立和公正,而是当今世界可以用来控制和剥夺他人的最有效的工具。疾病的灰色地带、概率性的疗效、科学与利益的关系,以及医疗的市场化趋势,给人们可以用医学来控制和剥夺他人留下了巨大的空间。在心血管病预防以及癌症治疗的问题上,大多数人陪着少数人花钱吃药不讨好的现象,就是一个用公正的科技和深奥的理论包装起来的混乱的医疗迷局,扭曲了“首先无害”这个古老的医学训诫。

现代医学越发混乱的局面再一次强调了由谁和如何组织医疗卫生服务的重要性。医疗问题不是简单的生物医学问题,医疗服务不是商品,不适合用市场的方式来经营,也不能把它完全交给医者。由国家统一组织筹资和提供免费的基本医疗服务,也许是可以最大程度上实现病人优先、公平有效的服务模式。而且,无论医疗服务模式如何,医疗决策都应在病人知情下进行,病人都应是决策的最后拍板人。虽然这样做有很多困难、也有潜在的问题,但是只有把权力交回给病人,才能突破目前医学的许多困局。病人需要知情的一个重要部分是一项医疗措施的价值。所谓价值医疗,就是病人认可的有价值的医疗,这个价值不在于深奥的理论,不在于高级的仪器,不在于复杂的治疗程序,不在于科学家和研究所的声誉,也不在于仪器测量的数据,而在于临床研究显示的、治疗可以改变的、病人可以感觉到的并认为重要的临床结局以及这个结局改变的大小。

人,生有缺陷,疾病、衰老和死亡仍是人类自然的“健康”组成部分,在这个意义上医学干预就是与大自然的对抗和博弈。医学取得了不少的胜利,但这些小胜还不足以说明人类可以战胜自然、消灭疾病、长生不老。我们应敬畏自然,不能给大众一个可以免除疾病长生不老的错觉。我们也应该树立豁达的生死观,不能为一点额外的健康而牺牲太多生命中其他有意义的东西。更何况,与人类健康有关的决定因素远远不止医疗措施,我们不能只盯着医院和药物,也不能只治不防、本末倒置[28-29]。

有史以来,医学从来没有像过去100年这样发展的如此迅猛,可实现的目标如此之多,加上资本的裹挟和诱惑,使得我们常常忘记医学从哪里出发、要到哪里去,忘记医学技术的根本目的是为了保障多数人的健康,忘记医学技术的发展需考虑有效性、安全性、可及性、成本效益以及社会公平性等多重因素。因此,在目前形势下,认真思考医学技术发展的方向十分必要。慢一点,少一点,也许是明智的选择。

最后,与其说本文是一篇严谨的论著,不如说是我们的读书笔记和点滴随想。虽然我们的语言时有武断和过激,但科学就是有组织的怀疑,我们希望通过批评和反思从而少犯错误、不断进步。本文的目的在于提出问题,而不是解决问题,因此我们的疑问远远多于建议,旨在抛砖引玉,激发更多对现代医学的思考,让医学回归它应有的使命。