六千文人的向阳湖(中)

除了规模大、文人多,在全国众多的“五七干校”中,向阳湖“五七干校”还有三个鲜明的特点。

特点之一:白手起家

为了快速完成建校任务,大多数“五七干校”是将原来的国有农场、劳改农场改建而成,如位于宁夏北贺兰县的中宣部“五七”干校、位于湖南省茶陵县的外交部“五七”干校,都是由原来的劳改农场改建的。改建的好处是充分利用原有的资源,如房屋、水源、田地等。

位于湖北省沙洋县的劳改农场由于占地广、基础好,不仅改建了全国人大、全国政协、“三高”(最高人民检察院、最高人民法院、公安部)、八大民主党派、中央统战部等中央单位的“五七干校”,还建立了湖北省革委会、武汉大学等单位的“五七干校”。笔者的一位师姐初中还没有毕业,就随父母去了沙洋“五七干校”,在那里军训、工作了十年,见证了那些干校云集的盛况。

也有少数“五七干校”是在荒地上新建起来的,如设在江西进贤的中央办公厅“五七干校”、设在湖北咸宁的文化部“五七干校”。

今日地图:“向阳湖”已经无湖

向阳湖原名“关阳湖”,占地48000亩,古代是云梦泽的一部分,近代是斧头湖(现名梓山湖,湖北省第四大湖)的一角。在建设“五七干校”之前,“关阳湖”已经退化为一个泄洪区,平时是荒凉的沼泽湿地,没有大片的水面,汛期则可以蓄洪、分洪。在这样一片荒地上建设“五七干校”,必须从零开始,白手起家。

建校初期最大的两大工程,一是修筑一道长堤,把泄洪区围起来,改造为稻田;二是修建成片的宿舍,原则上是以连为单位,建在环湖的一些小山上。此后,干校主要的劳动任务就是种植早中晚三季稻,兼种小麦、油菜。

“向阳区”宿舍墙上醒目的宣传画

向阳湖地势低洼,潮湿多雨,夏有酷暑,冬有严寒,给来自北方的学员们带来了严峻考验。加上军宣队提倡“大雨小干,小雨大干,不下雨拼命干”,“五七战士”的劳动强度,超过了当地农民。

在《我拯救了我的灵魂》一文中,作者郭小林引用了父亲、著名诗人郭小川给亲友的一些信件:

“经常泡在膝盖深的沼泽水中,到晚上还不断开会,所以一点时间也没。”

春夏之季,“秧田里的水都晒得发烫”,“而在雨里又得穿棉衣”,每天“要走30里路,快速地插一天秧,在水田里泡一天,风里来,雨里去,水里滚,泥里爬。”

“脚上常被菱角碰伤,我的伤几乎没有断过。”

在老作家陈白尘的《牛棚日记》中,也能读到干校初期的劳动片段:

“全日仍在大田挖渠。手足不灵,两次落水,极为狼狈。”

“终于拖着了两条各重十斤的泥腿挣扎回到连部。途中摔跤者甚多,天翼跌得遍身污泥……”

几千人的艰苦劳动很快结出了硕果。作家崔道怡(文革后任《人民文学》副主编)回忆:

6500米的围湖长堤,两个月里便修筑起来——数九寒天,我是光着脊梁,肩挑手扛攀上陡坡的。

1800亩的荒滩造田,赶在春耕前开垦了出来——沼泽地里,我是赤着双脚,踏碎冰凌拉犁奋进的。

不到半年,环湖的一座座山坡上,一幢幢红砖房屹立于一丛丛翠绿的竹林中。干校盖房所用的细沙和土坯,大都是由中国作家协会所组成的“五七战士”,在河湾,在旷场,一锹锹挖出来,一块块打出来,一箩箩筛选的,一片片晾干的。

干校标语:“备战备荒为人民”

公平地说,冰心、冯雪峰、萧乾、臧克家、张光年、张天翼、冯牧等“老弱病残”得到了一些照顾,被安排看管菜地、值夜班之类轻松劳动。

但是,年轻一些或者戴“帽子”的学员就享受不到这些照顾。个别学员积劳成疾,终酿悲剧。

文学评论家侯金镜1938年投奔延安,曾任中国作协党组成员、《文艺报》副主编,因为私下里骂过一句林彪“小丑”,被诬为“现行反革命”。他高度近视,且有高血压,下放干校后,先在湖里放鸭子,后来在菜园挑粪。1971年8月7日,因为暑热高温、疲惫不堪,51岁的侯金镜当夜10时突发脑溢血,第二天凌晨6点停止了呼吸。此时,距离林彪自我爆炸只有一个月。

8月9日下午,张光年、冯牧去看望侯妻胡海珠(原作协机关党总支副书记)。胡也是干校学员,“因猝受刺激,癔症复发,现在好些,谈起侯,不胜唏嘘,说他前一阵放鸭时已有预感,说恐怕熬不过今年云云。”(见张光年《向阳日记》)

当然,劳动中也有欢愉时刻,当事人的记述让人忍俊不禁。陈白尘在1971年9月4日日记中记载:

鸭群中有公鸭四只,是终日捣乱的“花花公子”,除抢劫母鸭的获物外,便是“追逐异性”,是“统治阶级”和“剥削阶级”,大家都想除去此害。今日食堂同意收进,于是捉而杀之,但不足一餐,乃补捉一只老母鸭充数。冤哉,老鸭婆!存栏数为239只了。

特点之二:比较严格的军管

1968年机构改革后,国家部分部委(如外交部、教育部、卫生部)保留编制,继续在北京办公,只是抽调部分干部去干校劳动。这些部委的“五七干校”仍由部委管理,学员可以逐步调回。

在文革风暴中,文化部领导班子几乎全军覆没。1969年1月,工宣队、军宣队正式进驻中国文联等单位。1970年6月,文化部被正式撤消,国务院另行成立了一个“文化组”,人员很少,管事不多。直至1975年1月四届人大,国务院才撤消“文化组”,重新设置文化部。

原文化部被撤编之后,不再办公,在北京只留下一个小小的留守处。所以,原文化部下属的“五七干校”由国务院委托给军方,由北京军区代管。

宣传画(网络图片)

估计是北京军区管理南方的“五七干校”也不方便,又将咸宁“五七干校”移交给武汉军区代管。1970年夏秋之交,来自北京军区驻张家口野战部队的军宣队忽然撤离向阳湖“五七干校”,由来自湖北省军区部队的干部战士“接防”。

由于上述原因,向阳湖“五七干校”实施了比较严格的军管。建校之初,干校下设5个大队、26个连队,其中中国作家协会为第5连,人民文学出版社为第14连,商务印书馆为第15连,中华书局为第16连。

在干校初期,军宣队的管理方式过于简单,工作作风也不如过去的工宣队。郭小川的儿子郭小林写道:

军宣队要求别人百分之一百二十,自己却不参加劳动,养尊处优,像监工一样监督着“五七学员”从事超强度的体力劳动。插秧时节,大家在田里深弯着腰, 上有烈日暴晒,下临热水蒸熏,而军宣队站在田埂上. 雪白的衬衫一个泥点不沾, 手叉着腰, 厉声呵斥:“不许直腰!”

学员之间也有等级之分。干校初期,学员可分为两类:

大部分是参加劳动锻炼的“革命干部”和群众,其中少数人得到了重用。如1971年6月,李季任第5连指导员,严文井、郭庆云任副指导员,副连长为孙琪璋(连长暂缺);韦君宜被“解放”之后,也担任了第14连的指导员。

少数学员则仍然戴着“帽子”。以中国作协为例,在1969年10月之前,大多数领导干部与著名作家已经获得“解放”,但至少有7人例外:邵荃麟、刘白羽仍在北京卫戍区监管,萧三仍由公安部审查,张光年、陈白尘属于中央专案组审理对象,侯金镜、冯牧仍戴着“现行反革命”的帽子,张、陈、侯、冯等4人均先后下放向阳湖干校。

走进向阳湖干校,这些学员心情愉快。据崔道怡回忆:

我从旁观察,“革命群众”自然大多“斗志昂扬”,“牛鬼蛇神”却也无不“喜形于色”。我心中暗想,在远离旋涡能得到解脱这一点上,双方其实是一样的。

1976年,国家发行了《五七干校》纪念邮票

不能否认,许多作家、学者是怀着虔诚的心态、痛改前非的愿望来到干校的。他们真诚地认为:“进城”之后,自己已经腐化,思想变质变“修”,需要通过下放农村了解国情民情,通过政治学习改造思想灵魂,通过劳动锻炼赎减“知识越多越反动”的原罪。

来到干校后,他们全力投入了劳动锻炼,赢得了当地农民的好评:“文化部不文化,干起活来挺泼辣。”

老作家冯雪峰,参加过二万五千里长征,也是鲁迅先生为数不多的挚友之一。1969年下放向阳湖后,67岁的冯雪峰也佝偻着腰,同大家一起参加劳动。他被分在蔬菜组,每天翻地开沟、运肥泼粪,从不懈怠。连喜欢挑剔的干校某负责人也在背后称赞:“他比我那长期在农村劳动的祖父还精干!”(见陈早春文章《放鸭子》)。

除了参加繁重的体力劳动外,学员最大的任务就是参加政治学习、接受思想改造,如工余时间开展“大批判”、“忆苦思甜”、“访贫问苦”、“学《毛选》讲用”等活动。

那些年,政治运动此起彼伏。1968年,文革进入了“一打三反”阶段。1969年年底,开始了狂风暴雨式的清查“五一六”运动。张光年在1970年2月25日的日记中记述:

张政委作深挖“五一六”第九次动员报告,宣布张xx坦白交代了参加“五一六”组织,让他回到群众中参加斗争,张xx在会上做了诚恳的交代和控诉。

但在清查“五一六”运动中,受到冲击的不再是老干部、老知识分子,而是在文革初期比较活跃的一批造反派、积极分子。此后,在批陈整风、批林批孔、评法批儒等运动中,老干部、老知识分子越发超脱,他们在干校的地位已非最低。

接二连三的政治运动给学员们留下了深刻的记忆。张光年在怀念陈白尘时回忆:

“劳动惩罚”固然不大好受……然而,更难受的还是精神上的折磨,如果下干校前的批判斗争是十天八天一次,专案组的提审训斥三天五天一次,到干校后,则是朝会批,夕会批,田头批,随时随地批。审查对象略一开口,便被认为“阶级斗争新动向”,随即恶语相向,毒箭齐发,还责令写出思想汇报。其实这些批判者攻击者绝大多数不是坏人,而是在运动中被改造成这样的。

在清查“五一六”运动中,办案人员甚至采用了“逼供信”手段,动则打人或体罚。

宣传画(网络图片)

在干校,有一些夫妻学员,如萧乾和文洁若、沈从文和张兆和、李季和李小为,原来各住在集体宿舍里。1970年宿舍建好后,如果夫妻同在一个连队,可以分到一间房屋安家。但“戴帽”者除外,如侯金镜是“现行反革命”,虽然其妻子、岳母也下放干校,侯也只能住在集体宿舍里。

有些学员的子女随父母来到干校,被称作“五七”路上“向阳花”,一般就近入学。后来,干校办了一所子弟学校,设有小学、中学。著名电影演员陈宝国曾随父亲(电影局干部)下放向阳湖,在咸宁读书三年,高一时才离开咸宁。

由于原文化部不复存在,干校学员想回北京看病、探亲,很难得到批准。

按照军宣队要求,“五七战士”应当在干校扎根,所以有些学员是全家“一锅端”来到干校的。让“五七战士”们永远感谢的是:当年扶老携幼下放干校时,据说周总理亲自指示:干部下放只转粮食关系,不转户口。这为后来干部及家属回到北京创造了重要条件。

在半军事化管理下,“五七干校”的生活比较清苦,但也不是没有乐趣。如看露天电影是很受欢迎的集体娱乐,地头休息有时也能引吭高歌;南国水乡,油菜花黄,夏荷秋桂,让一些学员流连;干校后期,由于自己种菜养猪,伙食得到了改善;到了轮休日(干校没有固定的休息日),学员也可以请假去17公里外的咸宁市购物,或看望在市区读书的子女,甚至偷偷去泡温泉浴。

特点之三:记述众多

中华民族向有坚韧、达观、自强的精神,文人也不例外。

与其他群体不同的是:文人多的地方记述也多。即便是在艰苦的环境下,这些作家、学者还是忍不住拿起笔来。本文试举几例:

1972年9月14日,臧克家获得“解放”,不久又获准回家养病。老诗人十分激动,写了十几封信通知亲友。在宣布“解放”他的大会上,他朗诵了一首即兴诗篇《我站在革命的行列》:

一声解放,

像春雷从头顶上滚过,

震得我心花怒放,

震得我泪珠双落……

在五七道路上向阳湖畔的三年生活,

我们把秧苗铺满了阳春三月,

我们也像一株株秧苗,

在毛泽东思想的阳光雨露里生机勃勃……

《人民文学》1976年第2期发表了臧克家的《忆向阳——五·七干校赞歌三首》,“向阳”即向阳湖。这些诗表达了诗人对“五七干校”的赞美,其中一首写对干校的怀念之情:

分别三年久,相思逐日长。

山高水重重,犹如在身旁。

老诗人的赞美和怀念是真诚的。1978年,他又出版了诗集《忆向阳》,颇有田园诗的风格。如其中两首:

《向阳湖》

荒湖万顷岁时长,浊水污泥两混茫。

小试翻天覆地手,白茅换作稻满湖。

泥腿而今塘水里,此身自喜入新图。

《老黄牛》

块块荒田水和泥,深耕细作走东西。

老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄。

后面这两句,富含哲理,已经成为常被引用的金句了。

在向阳湖,老八路出身的诗人郭小川真诚歌颂“五七”道路,创作了《楠竹歌》、《长江边上五七路》等诗歌,依然风格豪迈,充满激情。

郭小川的诗歌《长江边上五七路》上了墙

但是,因为《长江边上五七路》中有这么一句:

我们剧烈跳动的心脏——这整个肌体的中心枢纽,

直通着伟大祖国的心脏——北京街头。

此诗即被军宣队负责人斥为“怀旧”,当作“不安心于改造、幻想着回北京”的黑线回潮思想而遭受批判。

从1971年3月起,郭小川先后被武汉军区、兰州军区和国家体委借调,引发江青不满,1974年4月15日被迫回到向阳湖干校。在干校撤消的聚餐会上,不允许他与其他人同桌。此后,由专人押送天津团泊洼“五七干校”继续审查;在那里,他写下了传诵一时的《秋歌》和《团泊洼的秋天》。

1969年底,中国历史博物馆研究员沈从文下放到向阳湖“五七干校”。多数时候,沈从文在给他的表侄黄永玉的信中描写干校生活时,充满了情趣。例如他写看管菜园:

牛比较老实,一轰就走,猪不行,狡诈之极,外相极笨,走得飞快。貌似走了,却又从身后包抄转来。

他写那里的荷花、稻田,都写得很美。以至于黄永玉认为,沈从文每一封来信“都充满了欢乐情趣,简直令人忌妒,为那些没有下去的人深感惋惜”。

而在给老友萧乾的信里,沈从文是这样描述他的居室的:

房子似乎适应“窄而霉斋”的称呼,虽不太窄,湿得可称全区第一位,平时雨中不过四五处漏,用盆接接,即可对付了。这月大雷阵雨加五级北风,三次灾难袭击,屋里屋外已一样不分,但屋外易干,屋中永远不干,每次扫除下浸积水三四十盆,雨后过于泥泞,即用百十断砖搭成跳板,有时半小时扫除积水二盆,才不至于浸入隔屋。

小说家沈从文还写了一首诗:

《喜新晴》

劲风摧枯草,岁暮客心生。/老骥伏枥久,千里思绝尘。/ 本非驱驰具,难期装备新。/真堪托生死,杜诗寄意深。/偶作腾骧梦,间尔一嘶鸣。/万马齐喑久,闻声转相惊。/ 枫槭悄悄语,时久恐乱群。/天时忽晴朗,蓝空转白云。/佳节逾重阳,高空气象清。/不怀迟暮叹,还喜长庚明。/亲故远分离,天涯共此星。/独轮车虽小,不倒永向前。

最后两句很有“正能量”,但全诗的思想情感似乎有些复杂。其实,沈从文最大的心愿是回到北京,在有生之年完成《中国古代服饰研究》一书的编撰。1971年8月,他和冰心等人被转至条件较好的丹江口干校(全称为“文化部湖北五七干校丹江老弱病残留守处”)。1972年2月4日,年满70的沈从文和夫人张兆和终于获准回到北京。

沈从文和家人在丹江口合影

著名剧作家、《人民文学》原副主编陈白尘年过花甲(1908年出生),也在向阳湖劳动了3年半。后来,他在散文《忆鸭群》中写道:

“三年半干校生活中,是谁和我相处最久而又感情最深?是鸭子。”

“只有鸭子从没骂过我。”

1983年,陈白尘在香港出版了长篇散文《云梦断忆》。1995年,在他去世一年后,国内又出版了他记录文革生活(含干校生活)的《牛棚日记》,薄薄一册书引起了广泛关注。

1995年出版的《牛棚日记》

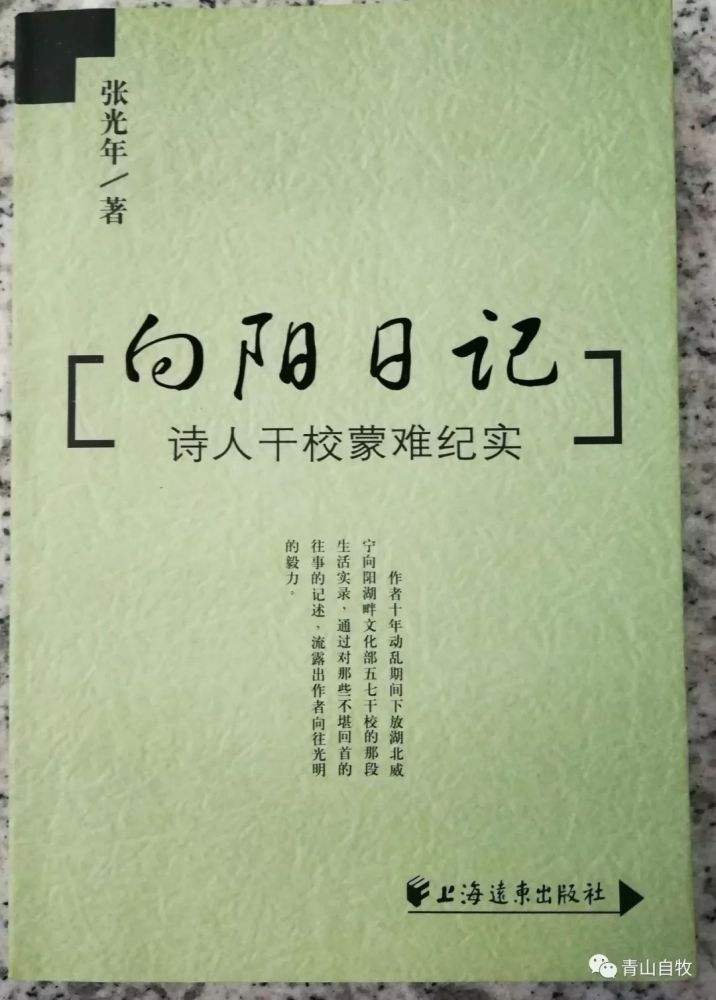

老作家张光年(笔名光未然)是《黄河大合唱》、《五月的鲜花》等抗战歌曲的词作者,文革前任中国作协书记处书记。他于1969年12月下放向阳湖, 1973年 8月16日离开。1996年,他以83岁高龄出版了《向阳日记——诗人干校蒙难记实》,为向阳湖“五七干校”的历史留下了珍贵的记录。

2004年出版的《向阳日记》

女作家韦君宜文革前是人民文学出版社副社长,文革后任该社社长。在向阳湖,她曾担任第14连的指导员。文革后,她创作了以“五七干校”生活为题材的中篇小说《洗礼》,获得了1980-1982年全国优秀中篇小说奖。

在向阳湖干校期间,青年画家张广常与水牛为伴,通过细致观察和勤奋练习,积累了100多张水牛素描。后来,张广以画牛闻名画坛,出版过《张广画牛》、《百牛图》等个人画册。

张广画的水牛别具一格

2018年10月13日 初稿

相关题材延伸阅读(点击可入):

欢迎批评指正,欢迎转发。

欢迎关注本公众号。关注方式:轻点标题下蓝色的“青山自牧”四字。

更多我的博客文章>>>