我为什么要为这个出轨的女人说话?

先向大家抱歉,最近真的太忙了,在上海跑了两周医院,回到北京马不停蹄加了一周的班,新书正在等序言,序言的主人是出了名的拖延症,让我们再给他一点时间。

当然也是有美好时间的,比如周六加班时在办公室忽然看到的日落,我们把灯关了,所有人在窗前静默着。在那一刻,人在夜幕中显得格外渺小,同样渺小到忽略不计的还有我们曾经受到的伤害和遇到的挫折,一瞬间有被治愈到。

然后就痛痛快快加班到了十点(叹气)。

虽然没有写文章,不会停止的是阅读。中年妇女抽离工作和家庭事务的不二法门是读书,越是忙碌,就越珍惜属于阅读的时间。最近想系统地重新研究“敦煌守护神”常书鸿先生,之前读过常先生的自传《九十春秋:敦煌五十年》,也去巴黎寻找过常书鸿的印迹(他在回忆录里说自己曾住在“十六区的巴丁南”,结果找到吐血也没找到,后来请教了巴黎的朋友才知道,其实是十四区的Bartinet);在敦煌,因为特意去三危山瞻仰他的墓,差点延误了飞机。

三危山上的敦煌人之墓

但我至今不忘的,是他第一次到敦煌写给妻子陈芝秀的信:

芝秀,亲爱的:

你好!

我伏在莫高窟前的一块大石头上给你写这封信。就在写下这行字时,我还是忍不住抬头看看周围,看了又看我还是不相信:是梦中还是真实?我竟真的来到了敦煌?我竟真的来到了千佛洞?

芝秀,先不说别的,光凭我看到的第一眼我就可以说:这一个多月来,我们所吃过的苦头,全都不算什么!也就是说:很值!岂止是很值?从看到它的第一眼起我就在心里说:哪怕以后为它死在这里,也值!……真的。

……我们在巴黎时,不是常常惊叹卢浮宫的辉煌和其他种种历史遗迹给我们的那种“何时才能看得尽”的感慨吗?敦煌的这个莫高窟,就历史的悠久和其包含的文献价值,都可以说一点不逊色于世界各地任何一个艺术宝库,因而,把敦煌壁画称之为世界上唯一而最大的古代艺术画廊,当之无愧!

芝秀,写到这里,我真想站在三危山上,重复一句徐悲鸿先生说过的话:中国的画家们,如果你们没有来过这个世界上唯一而最大的古代艺术画廊,那么就绝对成不了一个好画家!

这封信我几乎可以背诵了,等我看过了他信里写的“那些建于五代的窟檐斗拱的鲜艳花纹和隋代窟顶的联珠飞马图案”“像顾恺之春蚕吐丝般的人物衣纹勾勒”“极具吴道予画风吴带当风的盛唐飞天”,我更加能感受到那种迫不及待想要分享给爱人的欣喜若狂。

几年前,我写过常书鸿和陈芝秀的故事,当然是站在常书鸿的立场上。把一辈子献给敦煌的艺术家,却失去了挚爱的妻子,这样的故事,无论讲述多少次,都令人唏嘘。

几年之后,我忽然意识到,这样是不公平的。

我们总是扼腕叹息于陈芝秀离开敦煌这个结果,我们却从来没有问过,导致这个结果的理由。我们一直没有站在她的立场,重新审视这个故事。

不是审视作为常书鸿妻子的陈芝秀,不是审视作为常沙娜母亲的陈芝秀,而是作为陈芝秀的陈芝秀,一个独立的女人。

去年暮春,我去了一趟诸暨,那是西施的故乡,也是陈芝秀的。但我是去寻访一家开在次坞老街里的打面店。因为疫情,整条街都空荡荡的,只有巷子深处的打面店轻摇炊烟,远远看到,有安全感。那家店的老板娘刚刚退休,把店交给侄子夫妇打理,朋友有点可惜地说“老太太烧的更好吃。”话音刚落,通往二楼的楼梯吱吱呀呀一阵响,一个老妇人立着,鹤发鸡皮,梳得光溜溜的髻,一双眼却是明亮的,毫无浊气。她有些慵懒的略点一点头,算是打了招呼,正扭头回去,我上前一步怯问,能不能请您给我们烧碗面?

她不响,侄子在旁边帮腔,他们北京来的。楼梯上传来一句,香港来的也不烧。我赶紧接一句,在北京苦煞,没什么好吃的,咸菜肉丝面都吃不到。

太阳透过天窗照过来,髻上的银簪亮闪闪的,伴着楼梯的吱吱呀呀,老太太下了楼,冲我笑笑,走向灶台。她下起面来动作奇快,也不说话,一手炒浇头一手烧面,猪油下的快准狠。上桌时,首先感受到的是烫。吹了又吹,咸菜的鲜,肉丝的嫩,混合着打面的筋道一齐涌进口腔,那一刻,我领教了诸暨的打面,连带着略略领教了诸暨的女人。

一百年前的陈芝秀讲的是否也是这样一口如打面般挺括的诸暨话呢?我们无从得知,但我们可以知道的是,她和那打面店老板娘一样,有着强烈的自尊和怜悯,也有着我们所不知晓的才华。

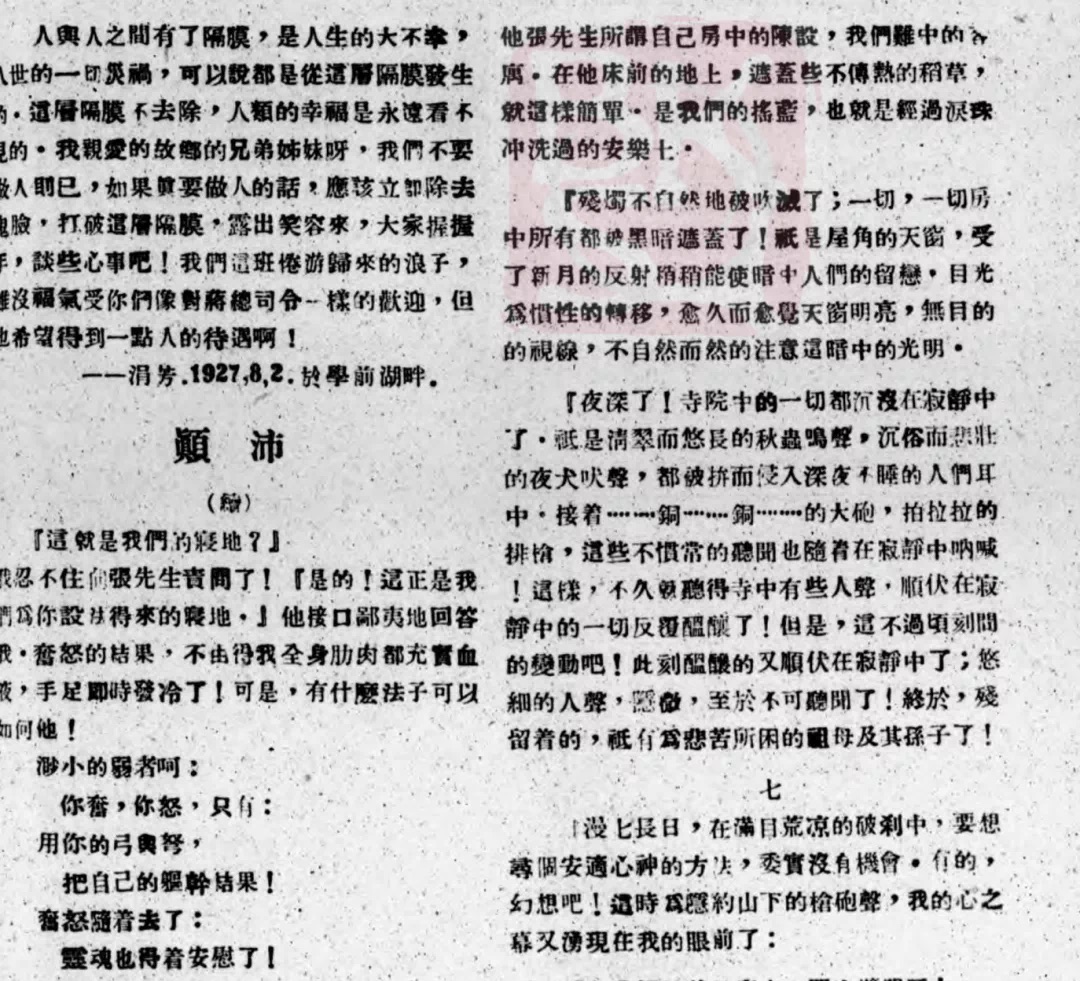

在一本名为《野火》的民国杭州期刊里,我找到了陈芝秀发表于1927年的一篇小说《颠沛》。因为是连载的,我只看了三期,但只需要看一看其中的文字,我们便能知道,这是一个多么敏感的女子——

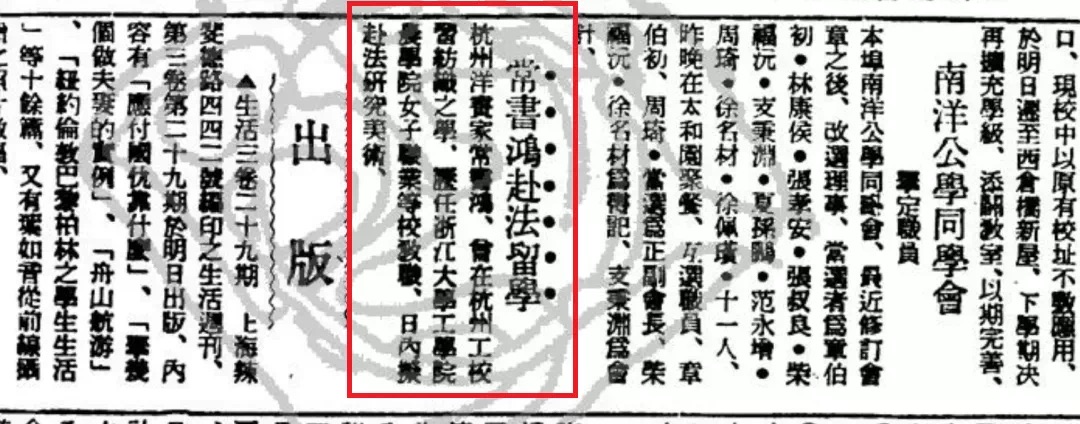

故事其实很简单,大约讲的是家乡遭了兵匪,主人公“我”和祖母一起逃难,寄住在一个破旧的佛寺里。小说里,一位“张先生”把女主安顿在寺庙里,环境十分恶劣,“灰白的床帐,破旧的两张桌椅”,“床前铺着些许稻草”,我读到此处,以为这篇小说创作于陈芝秀到达敦煌期间,没想到,却是1927年。那一年,他们结婚才两年,常书鸿还有一年才会前往法国里昂国立美术专科学校学习。

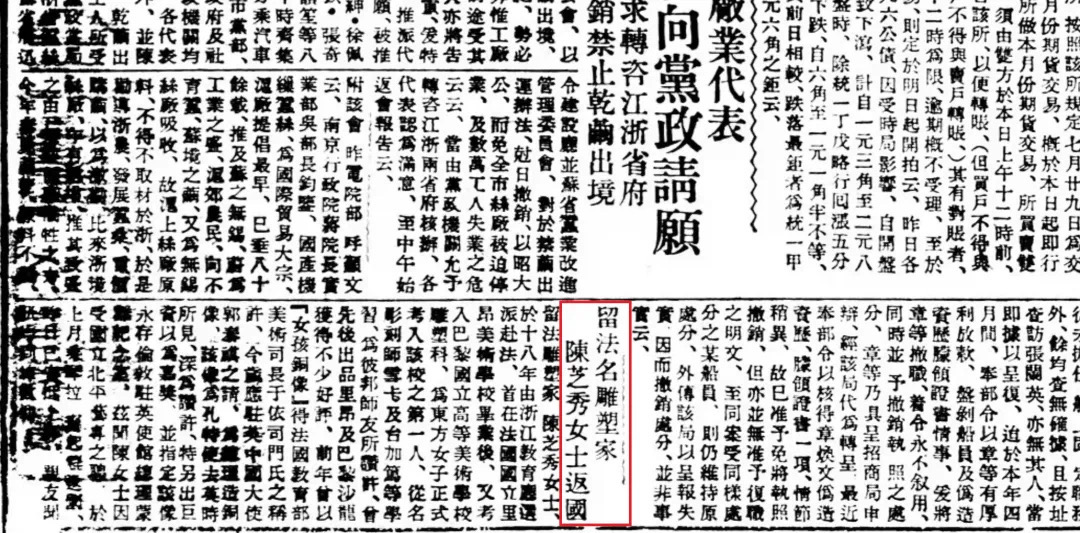

1928年6月2日《时报》刊登了常书鸿赴法留学的消息

一语成谶啊!!

常书鸿和陈芝秀算是表兄妹,但并没有血缘关系,陈芝秀是常书鸿小姑妈的继女,据说,他们在1922年相识,陈芝秀家境不错,她的父亲本来并没有看上常书鸿,最终,还是拗不过一双小儿女的一见钟情,答应了这件婚事,当然也是亲上加亲的意思。以文字的气质来看,陈芝秀和常书鸿一样都是敏感的性情中人。

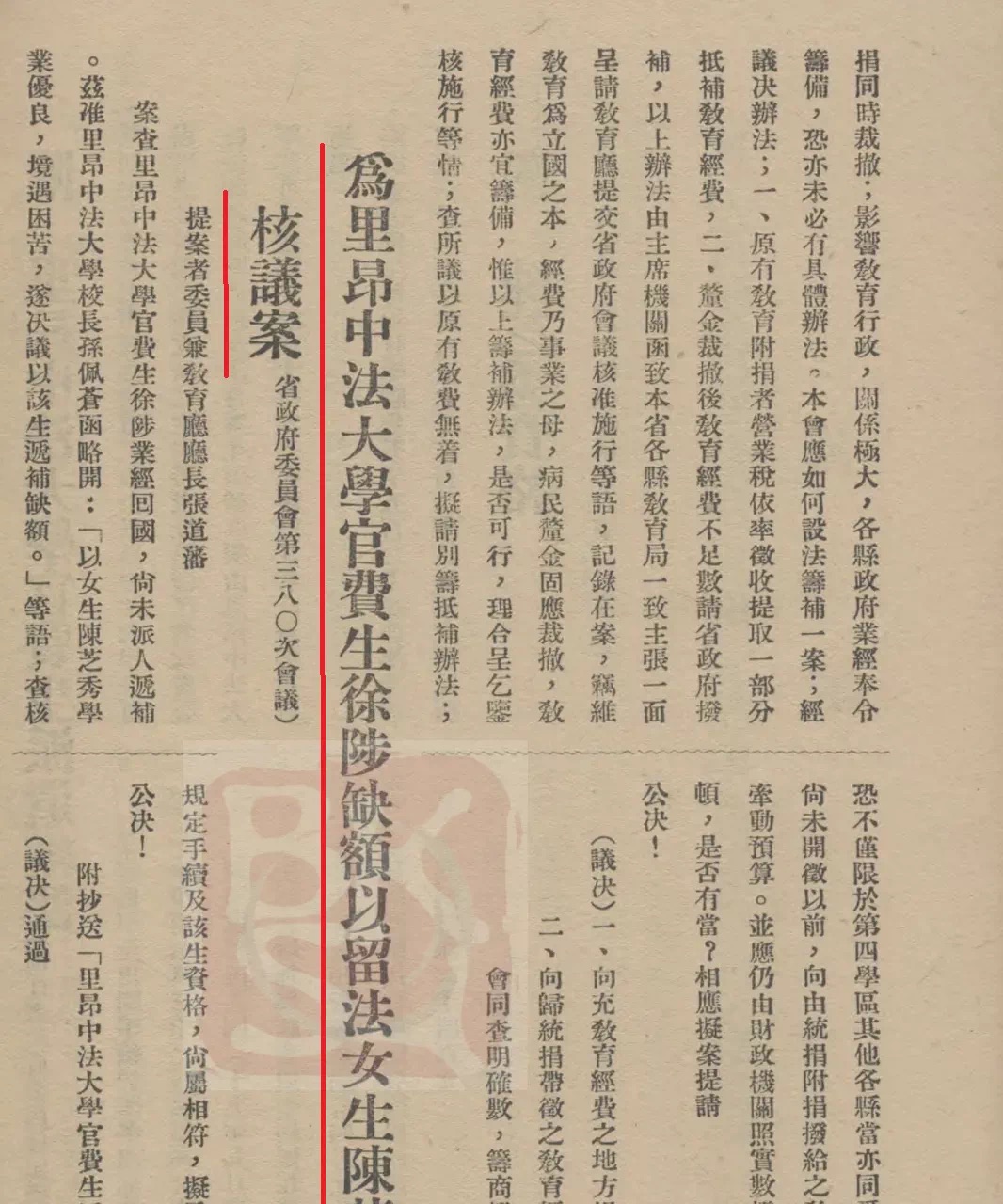

陈芝秀并不是诸暨城里不谙世事的小姑娘,她也有属于自己的追求。1931年,里昂中法大学有一名官费生回国,张道藩推荐已经是里昂国立美术专门学校织物图案科的二年级学生(自费)的陈芝秀成为候补,拿到了留法的奖学金。

陈芝秀当时已和常书鸿结婚,在留法学生当中,他们算不上“境遇困苦”,张道藩一直对常书鸿颇为照顾,陈芝秀拿到替补奖学金,应该也来自张道藩的帮忙。

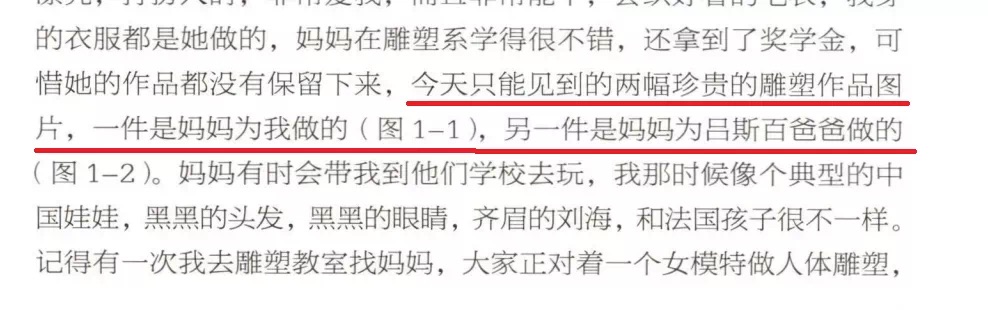

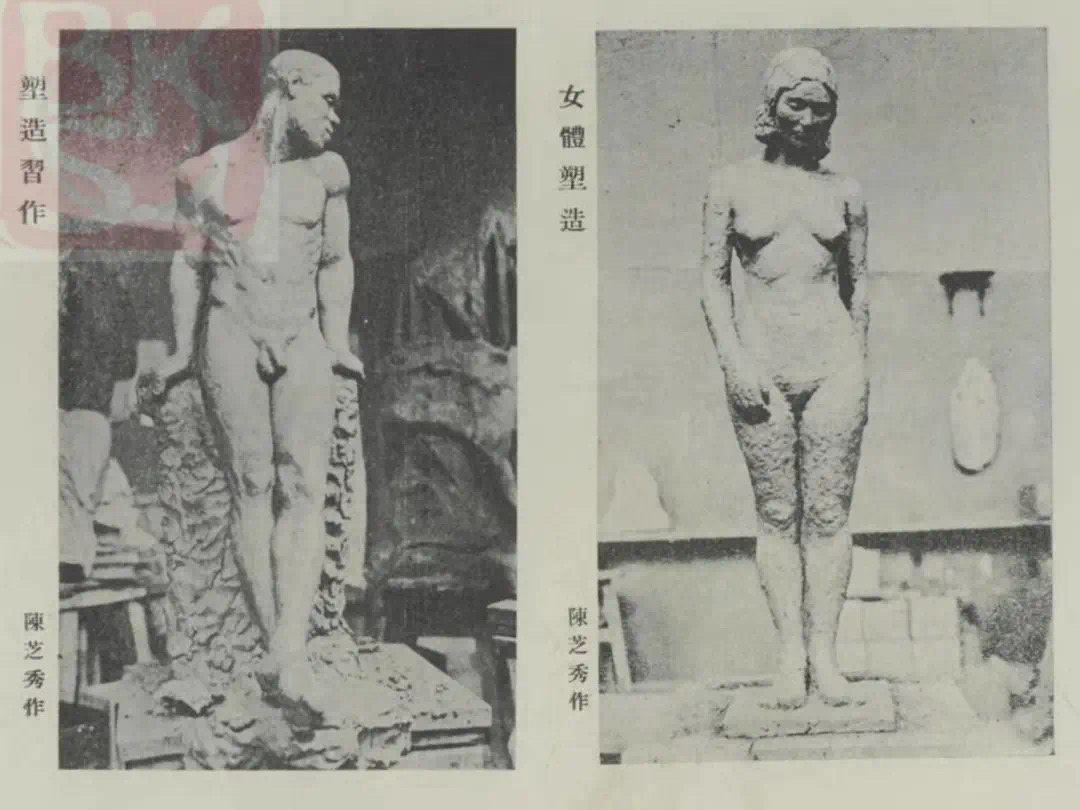

我们很难查到她从什么时候开始喜欢上雕塑,常书鸿因为《梳妆少女》获奖之后,顺利进入巴黎高等美术学校,陈芝秀不久也带着女儿迁居巴黎,考进巴黎高等美术学校雕塑系。1934年,她的雕塑作品流传到了国内,这便是“吕斯百像”和“我的女孩”。

常沙娜先生在口述中说,这是目前能见到的唯二陈芝秀的作品——

但我在翻阅故纸堆时,又找到了两件,这两件作品都发表在1934年的《艺风》第2卷第八期上——

她也是常书鸿的艺术缪斯,常书鸿的获奖作品《病妇》画的就是陈芝秀:

常书鸿,《病妇》,1931年法国里昂美术馆收藏

在常沙娜的记忆里,母亲法语讲得很好,打扮入时,会织好看的毛衣,她穿的所有衣服都出自母亲之手。有一次,常沙娜去雕塑教室找妈妈,大家正对着一个裸体女模特做人体雕塑,常沙娜问母亲那女人为什么不穿衣服,妈妈对她说:“因为她的身体好看,我们要塑她的像,就要知道她全身的样子。”

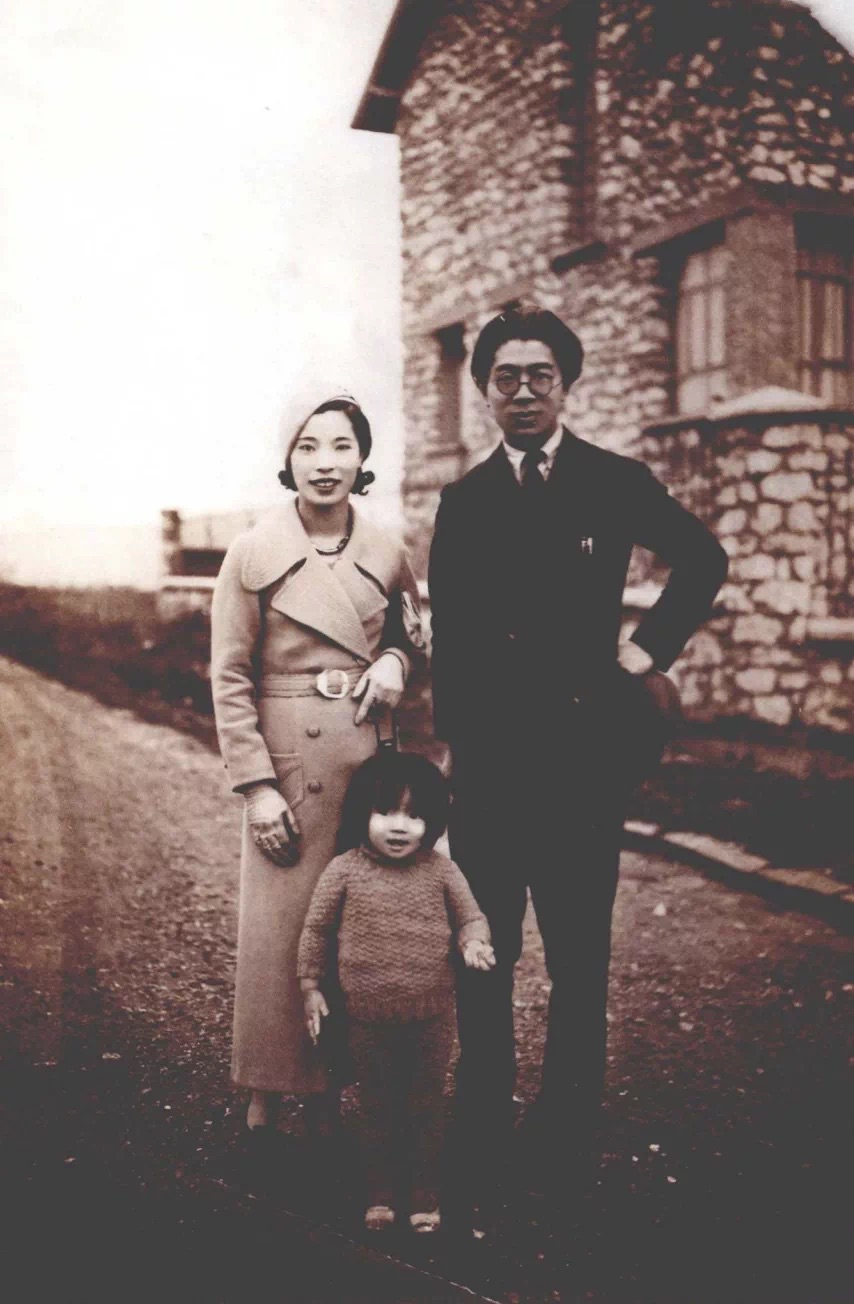

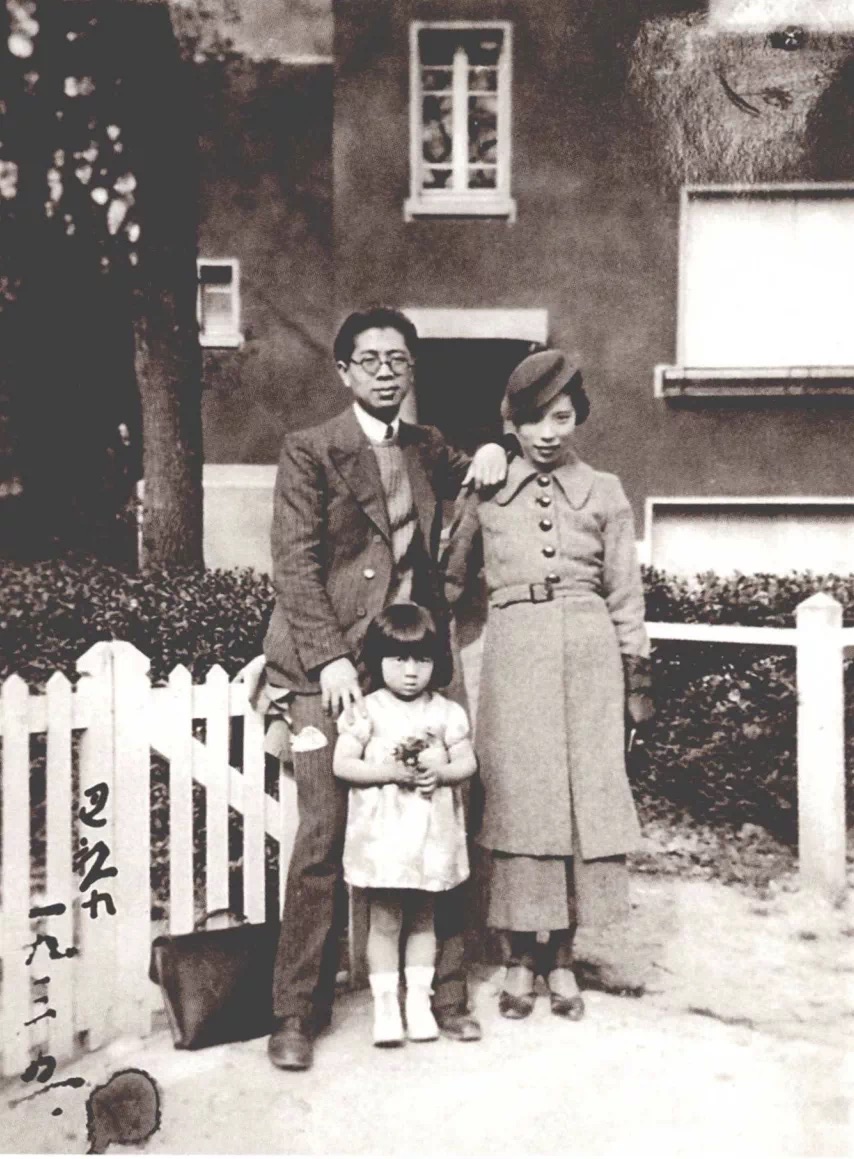

1933年在巴黎的常书鸿一家合影

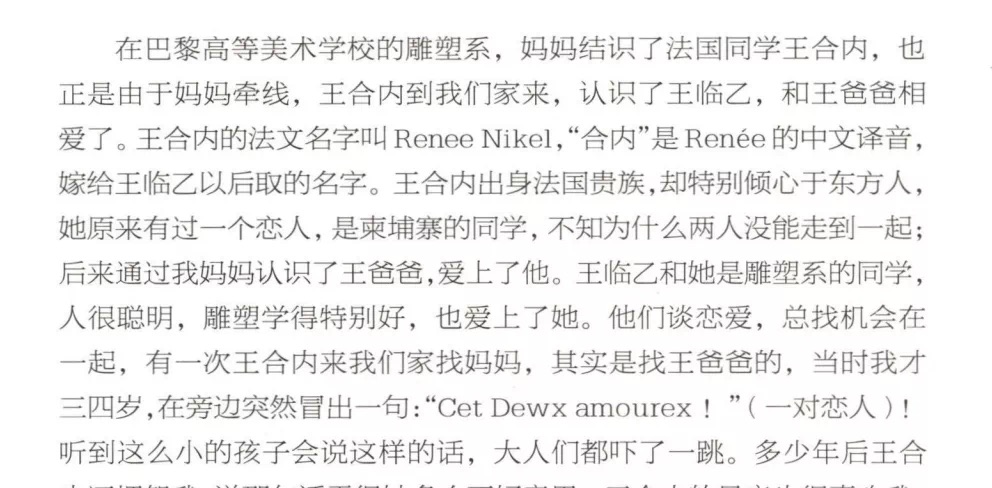

陈芝秀还撮合了王临乙与王合内的中法情缘——

1937年,陈芝秀开始收拾行囊,她买了许多窗帘和床单,不断和女儿常沙娜讲述着他们的未来生活,她说北平艺专已经给他们安排了一个四合院,王合内王临乙将成为他们的邻居,她会把那里布置得比巴黎的家更美,那是陈芝秀的一个梦,这个梦很美,但永远没有实现。

1934年常书鸿在巴黎创作的《画家家庭》

1937年夏天,陈芝秀带着一大堆大大小小的箱子,装着常书鸿的画作和自己的一些小型雕塑作品,带着女儿回国了。即使在现在,一个女人带着女儿和一家三口所有的行李回国,都是一件令人难以想象的重担,但陈芝秀做到了。先行离开的常书鸿为什么没有像陈梦家一样,主动承担携带粗笨行李的任务呢?我们只能理解,他们尚未接受生活的磨砺,常书鸿在夫妻相处时的大男子主义,在这时也许已经初露端倪。

但陈芝秀仍旧是意气风发的,因为她不仅是常书鸿的妻子,更是女雕塑家陈芝秀。

1937年7月27日的《新闻报》刊登了陈芝秀归国的消息。

他们没能前往北平,因为7月7日“卢沟桥事变”,北平很快沦陷了。一家三口在上海见了面,常书鸿对陈芝秀说:“你带回来这么多东西,现在我们要逃难了。”

他们真的开始逃难,辗转到沅陵,再辗转到贵阳。我采访厐薰琹和丘堤先生的女儿厐壔时,她讲述了自己和常沙娜的第一次见面:“她一句中文也不会讲,我一句法语不会讲,我们在庐山的雪地里呆呆站了半小时,我妈叫我们两只‘小戆笃’。”我问她对于陈芝秀的印象,她说:“很时髦,也很温柔,比我妈妈温柔。”

沙娜(左)与厐壔、厐均

在贵阳,他们遭遇了日军的空袭,陈芝秀抱着女儿钻到餐桌底下,那是她们距离死亡最近的一次:

那天天刚晴,过了一会就听到飞机拉警报,轰轰轰,他们好多人说这是演习,这是演习,刚说了这个,啪嗒啪嗒啪嗒,一下子整个一片黑,我妈妈拽着我就躲在桌子底下保护我。等到飞机过去了,炸弹炸完了,出来一看,全是黑的了,烟,然后叫,完了一看,地上好多人都断胳膊断腿了,吓死了。——常沙娜

他们的艺术作品和陈芝秀从巴黎购置的窗帘床单都化作灰烬,但常书鸿在法国获奖的奖牌居然奇迹般的完好无损。

陈芝秀在这次轰炸后受到了巨大刺激,她常常木呆呆的跪在那里,看见火就害怕。朋友推荐她去了法国在贵阳的天主教会,她和闺密王合内一起在那里受洗入教,成为一个虔诚的天主教徒。有了信仰,她又渐渐地恢复了,女儿常沙娜说,她用云南的蓝印花布做了一套别致的旗袍,母亲又漂亮了起来。

今天一说抗战时期的大学,第一个想起的是西南联大。但国立艺专可以看做艺术院校的西南联大,由北平艺专和杭州艺专合并,一路从长沙迁往昆明。国立艺专内部矛盾重重,“杭州艺专”派的林风眠半夜出走,学生们认为,这是“北平艺专”派的厐薰琹和常书鸿等教授联名要求林风眠辞职造成的。常书鸿在学生当中的口碑不算好,在丁天缺的回忆里,吴大羽曾经称赞过常书鸿的画作,学生们都觉得不可思议,偷偷说常书鸿的画“令人作呕”。我猜测这也许是因为他刚刚回国,和学生接触不多,性格又不算亲切和蔼。他甚至曾经被学生推搡推下楼梯:

住在隔壁的常书鸿不知头里,出门想看个究竟,正好被某同学揪住,猛力一推,竟从楼梯口直滚去,幸亏楼梯上多是同学,挡住,没跌到底。尤其常书鸿好像老于此道,当同学揪住他时,先把他那副眼镜捏在手上,免得一起遭殃。——丁天缺,顾镜遗梦

为了解决国立艺专的矛盾,教育部派“柏林三杰”之一的滕固担任校长。滕固上任担任国立艺专校长之后,宣布夫妻不能同时在学校任教,陈芝秀被解聘。

滕固的故事相当唏嘘,开除掉陈芝秀的他也许想不到,自己的英年早逝和太太毒打大有关系(见吴宓日记)。

西南联大驻扎在了昆明,国立艺专则因为滕固校长的去世而再次迁移,这次的地点是重庆。到达重庆后,新任校长吕凤子解聘了常书鸿。此时,教育部成立了艺术教育委员会,常书鸿去担任秘书,这也成为他日后的一大“罪状”。他们在凤凰山安了家,1941年7月,他们的儿子常嘉陵出生,这是他们难得的平静时光,也仅仅持续了两年。

我仿佛曾在浙博看到常书鸿的题为《重庆凤凰山即景》的作品,旁边一个大叔不解说,这明明是农家生活,怎么农妇还穿旗袍?

1942年常书鸿创作的《重庆凤凰山即景》,画面中,陈芝秀抱着嘉陵看兔子、王合内养兔子、沙娜喂鸡、公用的厨房、李家珍带着子女上山、王合内养的宠物狗Loly。

穿旗袍的女人,是陈芝秀。这个习惯,她一直保持到了敦煌。

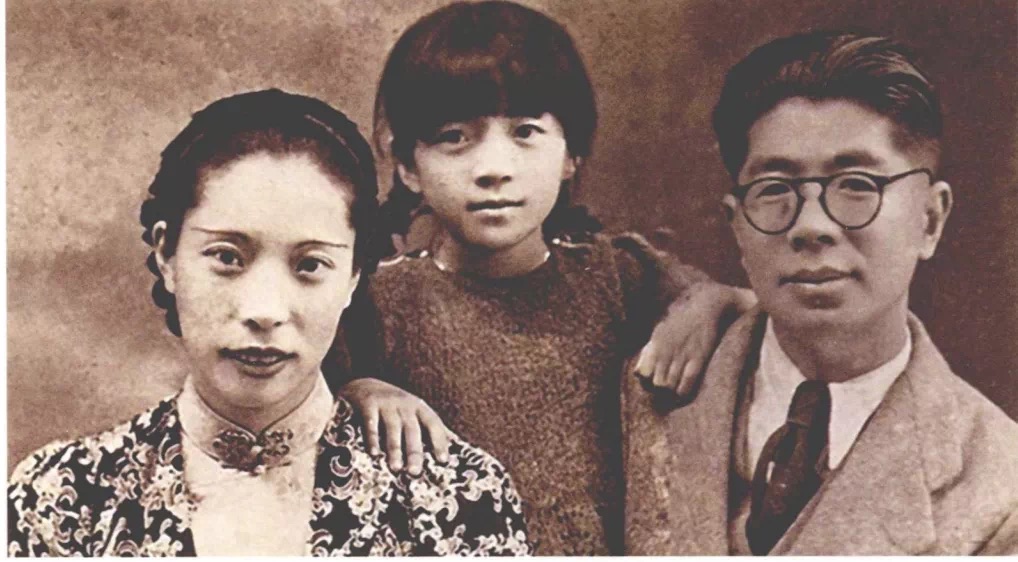

1935年的常书鸿一家

国立敦煌艺术研究所筹备委员会成立于1943年,常书鸿并不是最初的人选。于右任一开始想到的人选是在敦煌的张大千,李廷华的《敦煌轶事──王子云、张大千、常书鸿》里记述,张以“自由惯了”婉谢。比常书鸿更为合适的人选是当时和张大千同时到达敦煌、也在巴黎高等美术学校学过雕塑的王子云,王子云所在的考察团在敦煌活动期间,曾经给教育部写过要求成立敦煌艺术研究所的报告,报告书由艺术教育委员会处理,此时的艺术教育委员会秘书是常书鸿:

报告很快得到批准,由常书鸿任筹备委员会主任,王子云任副主任。王子云认为常书鸿是个专业油画家,让他来主持敦煌研究不甚合理,于是不肯居常之下,没有参加敦煌研究所的工作。——李廷华,敦煌轶事──王子云、张大千、常书鸿

常书鸿和王子云没有私人矛盾,他们在法国早已相识,在国立艺专,常书鸿任大专部主任,王子云任中专部主任。王子云反对常书鸿任主任的原因只有一个——他是专业搞油画的,对敦煌的雕塑艺术还是外行。

写到这里,我忽然明白,为什么常书鸿坚持要让妻子陈芝秀带着孩子一起去那么艰苦的敦煌,他明明可以像之前那样,自己先去那里筹备,等情况安稳之后再接妻女(就像他之前在法国和回国后做的那样)。因为他知道,虽然自己热爱敦煌,但学习油画的自己,确实在业务专业上非常需要一个雕塑家,王子云的离开,使得陈芝秀的加入更为迫切了。

陈芝秀

陈芝秀对于前往敦煌毫无概念,在巴黎时,她听常书鸿讲过敦煌的雕塑,但觉得这离自己太远了,她以为,这不过是一个梦,“想想而已”。

她对于丈夫的决定非常不解,常沙娜马上就要上小学了,凤凰山的生活刚刚稳定,千辛万苦才过了两天安生日子,现在为什么要去甘肃。

妈妈也对我说:“你爸爸疯了,要去甘肃!你知道在甘肃住的是什么吗?都是住窑洞!”我听了很奇怪:“什么?住窑洞?什么叫窑洞?人就住在洞里?”为这事我还去问过我的小学老师:“老师,听说甘肃人住窑洞?”老师的回答很肯定:“对啊,在西北都是住窑洞的。”我就回来向妈妈证实:“是这样,西北都住窑洞。”妈妈问:“住窑洞你去吗?”我说:“我不去。”爸爸解释说敦煌那里不住窑洞,可是我更相信老师的说法。——常沙娜

她对闺蜜王合内说了另一个理由,她的信仰问题——

那里是佛教的石窟啊,我们信的是天主教,怎么能跑到佛教的地方去?

如果我们考虑到信仰在大轰炸之后给予陈芝秀的抚慰,她的这种痛苦当然是可以理解的,这并不是矫情,过去不是,现在也不是。

但她最终还是同意了。1943年深秋,她抱着两岁的儿子坐在卡车的副驾驶座,常沙娜则和父亲坐在卡车后面的箱子上,一家四口从重庆前往敦煌。

作为母亲,作为妻子,她妥协了。我们必须承认,这是巨大的牺牲,在这之前,她一次次抛弃了自己的事业,一次次为家庭默默做着贡献,常书鸿大约以为,这一次也不例外。

但凡事总有例外。

在敦煌,陈芝秀始终是格格不入的。

常书鸿不让她穿棉旗袍,说“这样上车下车不方便,你看人家都没有这样的”。取而代之的是老羊皮大衣,陈芝秀表示太难看,但因为太冷,只好穿上。

一到兰州,她就跑去教堂找神父忏悔,坦言自己不愿意去敦煌。兰州的神父是法国人,劝慰她让她做出牺牲。这给了她短暂的安慰,然而,敦煌没有天主教堂。

第一顿饭,是一碗面一碗盐一碗醋,常书鸿兴奋地问陈芝秀,你看到了吗,那是九层楼,那是千佛洞。陈芝秀没有说话,只是抱紧儿子,不让他受到寒风刺骨的侵蚀。

房子虽小,但妈妈爱清洁,很会收拾,什么都很有序,把里里外外拾掇得干干净净,还挂了一块咖啡色的布帘作分隔内外的隔断,帘子下部绣着黄色毛线的边饰。妈妈追求的就是舒适的环境,再简陋也是整整齐齐的,很温馨。——常沙娜

她最后的倔强,是抹口红,因为这,敦煌当地人管这个女人叫“妖精”。

幸好还有艺术,作为一个雕塑家,她对历代彩塑产生了浓厚兴趣,每天和研究所的年轻人一起进洞临摹,她的脸色渐渐好看了一些。

她在墙边五斗橱上面摆了一幅圣母玛利亚的画像,每日早晚在圣母像前做祷告。常书鸿和她吵了架,她就跪着两手交叉捶胸说:“我罪,我罪,是我的大罪!”常书鸿的脾气很大,这当然是因为作为艺术家要做许多事务性的工作,这种重压之下,有情绪可以理解,但把情绪带回家庭,使得这对夫妇的感情岌岌可危:

他回到家常常把在外面工作压抑下来的种种不快发泄到妈妈头上,为一点小事就跟妈妈吵,你怎么这样,你怎么那样……爸爸只顾发泄,妈妈也不让步,那段时间我对家里生活的印象就是他们不停地吵架。吵到一定程度,妈妈受不了了,说:“那就离!”爸爸也说:“你走吧,你滚蛋吧!”“那好,我们离婚,你写!”这种话都说出来了,爸爸在气头上可能也写过离婚书之类的字据,为以后的事埋下了伏笔。——常沙娜

所以,我认为赵忠清的到来,不过是压垮陈芝秀和常书鸿婚姻的最后一根羽毛。和常书鸿相比,赵忠清显然更为在乎陈芝秀的感受,他和她是诸暨老乡,她发愁于儿子体弱多病,他就去打黄羊,他倾听她的一切抱怨。

出轨当然不对,但我要说,即便没有出轨,陈芝秀注定是要出走的。

因为她并不是朱安,她虽然一直以温柔和能干示人,但这并不代表她没有自我。

一个女人有权选择自己的生活,哪怕她成了一个妻子,一个母亲,她就活该为了丈夫的事业牺牲自己吗?我想,陈芝秀的心里,不止一次这样呐喊着,她不是西施,她是塞纳河畔的女儿。

1945年4月,乍暖还寒。陈芝秀对丈夫说,自己有妇科病,想要去兰州检查身体。常书鸿不以为意,还问她,需要沙娜陪你吗?

她回答:不用了,我去一下就回来。

临走时,大家还宰了一头羊欢送她。走了数日,有人给常书鸿看一封情书,才知道,并不是看病。

而是私奔。

赵忠清和她私奔了。

常书鸿疯了。他骑着一匹枣红马连夜飞驰,马不停蹄赶到安西。找遍了所有的车站旅馆,见人就问:“有没有看到一个漂亮女人?”

有人说,看见过,但早就走掉了。

他继续往玉门追去,最终,从马上摔下来。被戈壁滩上找石油的专家和敦煌的老工人窦占彪发现,这才救了回来,昏迷了三天三夜。

常书鸿说,他后来听人讲,兰州报纸上,陈芝秀刊登了宣布和常书鸿脱离关系的声明。

在这场婚姻悲剧里,两个人都是失败者,也都是肇事者。人人都责备陈芝秀丢下丈夫,丢下一双儿女。但常书鸿忽略了妻子的感受,在遇到困难时,甚至拿妻子做出气筒,这些都是陈芝秀出走的原因之一。作为一个艺术家,作为敦煌的守护者,常书鸿是称职的;作为丈夫,他却是不合格的。如果当年在回国之前,夫妇俩能够做更多的沟通;在敦煌的岁月里,夫妇之间能够多多互相体谅,这场出走的悲剧,还会发生吗?

没有如果。

1946年回到重庆后沙娜和爸爸常书鸿、弟弟嘉陵合影

常书鸿不再提陈芝秀的名字。儿子常嘉陵天天哭着喊着,到处找妈妈。14岁的少女常沙娜,默默承担肩负起了照顾爸爸和弟弟的重任。厐壔先生和我说,在重庆,丘堤曾经让厐壔帮着照看过常书鸿的儿子常嘉陵,“他特别皮,一来就打碎了我的一个镇纸,天天又要爬窗户去看汽车,简直就是野人。” 厐壔心里气呼呼的,给常沙娜写信说:“快来把你的弟弟带走吧,这是你的弟弟,又不是我的。”

常书鸿(左),常嘉陵(右);常嘉陵后来成为一名普通的卡车司机

在重庆,常沙娜在干妈王合内面前提起陈芝秀的时候,用的称呼是“贱女人”,这是跟她的父亲学的。王合内抱着沙娜哭起来,说:

你不要骂,你妈妈很苦。

丘堤曾经和丈夫厐薰琹说,书鸿太过分了,敦煌那样的环境,小孩子不能出去读书,出路在哪里?

后来他们和爸爸说话时我听见几句,他们埋怨爸爸:“书鸿你做得太绝了!”爸爸说:“不是这样,走的是她呀!我没有办法,是她对不起我,对不起沙娜和嘉陵!你们太不理解我了,你们知道我过的是什么日子?在敦煌,你们一天都过不下去!”他们又说:“你对她关照得太少了!”爸爸听了这话,没有吭声。——常沙娜

既然常书鸿也认为敦煌的生活“你们一天都过不下去”,他为什么不能换位思考一下陈芝秀在敦煌的生活呢?更何况,她不仅要每天进洞临摹,还要照顾一双儿女,既然如此,何必苛求!

陈芝秀就这样消失了,无论是在历史里,还是在艺术家们的讲述里。

这种消失,可以理解成是她的主动切割,她和所有过去的朋友们都不来往了。

直到1964年,赴美留学归来、在中央工艺美术学院任教的常沙娜带着学生到杭州写生。大伯问她:“你要不要见一下妈妈?”

这一年,常沙娜33岁。她和妈妈,已经整整分别了19年。

眼前是一个脸色苍白、头发蓬乱、面无表情的老女人,实在无法与当年谈笑风生的巴黎时髦女性联系在一起。

陈芝秀和赵忠清从兰州辗转回到了杭州,在此定居。很奇怪,赵忠清作为国民党军官,却没有在1949年带陈芝秀去台湾,是什么让他做了这样的选择?解放之后,赵忠清被判入狱,很快在监狱里病殁。成为反革命家属的陈芝秀改嫁给一个工人,生下一子,为了生活,她当起了佣人(有一位读者曾经给我留言,她看了陈芝秀的照片,非常怀疑自己家里的老保姆就是陈芝秀,但她只知道她姓陈,是诸暨人)。

母女俩的见面,没有拥抱,没有眼泪,陈芝秀只是反复说:

现在我也很苦,这是上帝对我的惩罚。

常沙娜瞒着父亲每个月给母亲寄钱,母亲写的回信是:“沙娜,钱收到了,谢谢你。”信里没有别的话,只反复絮叨,汇报这些钱的用途,买奶粉用了几元几角,买暖水袋用了几元几角。

信上的字写得很差很差,常沙娜说,她记忆中妈妈的字是很好看的。

为了保持自我而出走的这个女人,却从此失去了自我,这不得不说是一个悲剧,彻彻底底的悲剧。

她终于成为自己少女时代的小说里写的那个女主人公,哀怜而自伤,而渐渐的,连哀怜也没有了,麻木地沉浸在痛苦的大海里,再也感受不到任何幸福。

但有些东西,始终没有变。“文革”期间,常书鸿成为敦煌第一反革命。他和李承仙所生的儿子常嘉煌在接受《三联生活周刊》采访时这样说:

我曾经看到过敦煌研究所一份外调材料,“文化大革命”时,“造反派”曾跑到杭州,逼迫和诱使陈芝秀揭发父亲当年的“罪行”,但陈芝秀一句有损于父亲的话都没讲。——常嘉煌,父亲的敦煌悲欢梦

1979年,常沙娜把母亲的事情告诉了住在南京的干妈马光璇,她的丈夫吕斯百在浩劫中服毒自尽。马光璇直接要了陈芝秀的地址,给她写信,约定要去杭州见她。

1950年的吕斯百和马光璇

是陈芝秀答应了马光璇的这次会面?还是马光璇单方面执意为之?我们不得而知,我们只知道,马光璇兴冲冲赶到杭州时,得知了一个消息,就在前一天,陈芝秀因心脏病突发,去世了。

干妈沮丧得不得了,记不清她是打电话还是写信告诉我:“沙娜,我没见到你妈妈,太遗憾了,真没想到她突然间就走了,还没看见我就走了!她的儿子和她后来的丈夫说,她太激动了,突然间猝死!”——常沙娜

我理解她的死亡,命运已经给了这个女人太多太多太多的重负,她要如何回望?她怎么敢?怎么能?怎么可以?她曾经那样切断了过往,在杭州,她明明有非常要好的女朋友(在国立艺专一起被滕固开除的刘开渠的妻子),她却从来没有去找过她,因为她决意切断的,是和常书鸿一起的所有细节。

但她不知道,她切断不了,因为她最美好的时光,也是和常书鸿在一起的,那些巴黎的照片可以证明,她的雕塑作品可以证明,她曾经有多幸福,现在就有多痛苦。

死亡,是她最后一次抗争。也许,对于陈芝秀来说,只有死亡,才能脱离所有的苦难。

陈芝秀去世之后一两个月,常沙娜和父亲以及继母李承仙一起应井上靖的邀请去日本访问,她找机会把这个消息告诉常书鸿,常书鸿小声地问,“什么时候走的?什么病走的?”然后,他便陷入了沉默当中。

常书鸿与第二任妻子李承仙的婚纱照

在《敦煌的光彩——池田大作与常书鸿对谈录》一书中,池田大作曾经这样问常书鸿:

池田问:“如果您能转世,您将选择什么样的生活?”

常答:“我不是佛教徒,不相信转世。假如真能转世,我还做常书鸿,还去敦煌!”

如果真能转世,陈芝秀还选择做陈芝秀吗?她还会在去杭州相亲时,爱上那个继母娘家的小哥哥吗?她还会选择离开敦煌吗?

她也许会说,我是天主教徒,我不相信转世。

但我们永远听不到她的回答了,我们只知道,在一百年前,一个叫陈芝秀的女雕塑家,曾经真切地活过,快乐过,痛苦过,而后离开了这个世界。

作为一个妻子,她是失败的;但作为一个女人,她是勇敢的。

文中部分图片来自《黄沙与蓝天:常沙娜人生回忆》

1、常书鸿,九十春秋: 敦煌五十年: 常书鸿自传,北京大学出版社 2011-1-1

2、常书鸿、池田大作,敦煌的光彩 : 常书鸿、池田大作对谈录,人民日报 2011-3

3、常沙娜,黄沙与蓝天 : 常沙娜人生回忆,清华大学出版社 2013-9-25

4、高尔泰,寻找家园,花城出版社2004-11-03

5、丁天缺,顾镜遗梦: 丁天缺自传,天马出版公司2005

6、敦煌研究院编,敦煌图史,上海古籍出版社2000年

7、王子云,从长安到雅典——中外美术考古游记,陕西人民美术出版社

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”