10万弃儿回不去江南

The following article is from 极昼工作室 Author 小昼

“弃儿寻亲”并不是俗套的温情故事,成功的只占百分之几。

本文授权转载自极昼工作室(ID:media-fox)。图田建明,文罗晓兰,编辑高心碧。

半个多世纪后,两鬓斑白,皱纹横生的弃儿们从北方回到江南,第一次对着自己的亲生父母或他们的坟堆喊一声“爸爸妈妈”。2018年夏,摄影记者田建明开始着手拍摄这一群体,记录了他们的望乡与找寻。

陌生的家,陌生的亲人。他不知道说什么,双眼茫然,低头看着地面发愣。亲生母亲坐在身旁,神情悲戚。南北方言拉大了彼此的距离,沉默间,只听到60年的光阴“呼呼”从耳旁吹过。

上世纪60年代前后,江浙沪地区尤其是农村出现了较严重的粮食短缺,一些婴儿被父母遗弃,分批派送或民间介绍到北方缺儿少女的家庭收养,他们被称为“江南弃儿”。据不完全统计,这一群体多达10万人。

河南安阳的史红亮从上海转站,坐火车前往浙江嘉兴寻亲。这段沪杭铁路也是养父当年抱养他时所走的路。

在“野孩子”的讥讽声中长大的弃婴,如今大多成了祖父母。在生活泥淖里沉浮,经历从怨恨到理解的心路历程后,他们放下成见开始寻亲,想要弄清楚“我是谁,我从哪里来,我为什么被抛弃”这些困扰了大半生的问题。

寻亲犹如沧海中打捞一粟,成功者实属幸运。认亲现场大多热闹非凡,快门声“咔嚓”响,多台摄像机移动,围观者高举手机。“欢迎宝贝回家”的红色横幅鲜艳刺眼,爆竹燃过的刺鼻味道飘在空中。

河南郑州,10名江南弃儿聚会,商议组团寻亲。江南弃儿在收养家庭多为独苗,没有兄弟姐妹,他们彼此联络,互相慰藉。

2018年起,摄影师田建明跟踪拍摄了50多个寻亲者,足迹遍布浙江、河南、山东等5省,作品《江南弃儿》入围了第七届侯登科纪实摄影奖。在无法抚平的割裂之殇与骨肉至亲的本能亲近之间,他的照片定格了剧烈的冲突和浓郁的情绪,试图还原那些被打碎的人生。

以下是田建明的自述:

一

父辈在流泪

认亲仪式的头天晚上,刘拥军只睡了3个小时。一下车,他的眼泪扑簌扑簌往下掉,50岁了,哭得像个孩子。

他是个典型的北方汉子,沉默,不外露感情。得知自己从何处来后,他开始跑浙江嘉兴、海宁附近地区寻亲。他之前表现得不太在乎,上次离开时还说“以后我不会再来了。”我见过类似的场景多次,他们那一刻的痛哭和平日的印象形成鲜明反差,对我冲击非常大,像是我的父辈在流泪。

2019年6月,海宁市盐官镇郭店村认亲现场,刘拥军投入生父的怀抱。

我是《嘉兴日报》的摄影记者,85后,从2018年8月嘉兴首届“弃儿寻亲会”开始接触这个群体。“江南弃儿”来自江浙沪地区,出于工作的原因,我拍摄的多是嘉兴一带的人。他们是五六十年代出生的,比我大好多岁,可他们想找到亲生父母的心情,和我在福利院报道时见到的小孩一样。

接触多了,我就想了解他们各人的命运。我是北方农村长大的,老家在河南安阳,离弃儿王植喜家不到100公里,比较熟悉他的生活环境。拍摄时,我跟他聊起过去,他停了十几秒不说话,突然憋着一口气,泪一下子就流下来。他的命运不好,十几岁时养母就患癌,养父也瘫痪了。

王植喜5岁时,收养家庭给他的亲生父母写了一封信,寄了这张照片,信中谎称他“不幸夭折”,从此断了来往。

1986年,养父母去世的第二年,王植喜18岁。他梦到了一个地址,就按照梦境从河南坐火车跑到上海去找。家里穷,舍不得住宾馆,晚上露宿街头。直到去年,51岁的他才第一次回到真正的家乡。

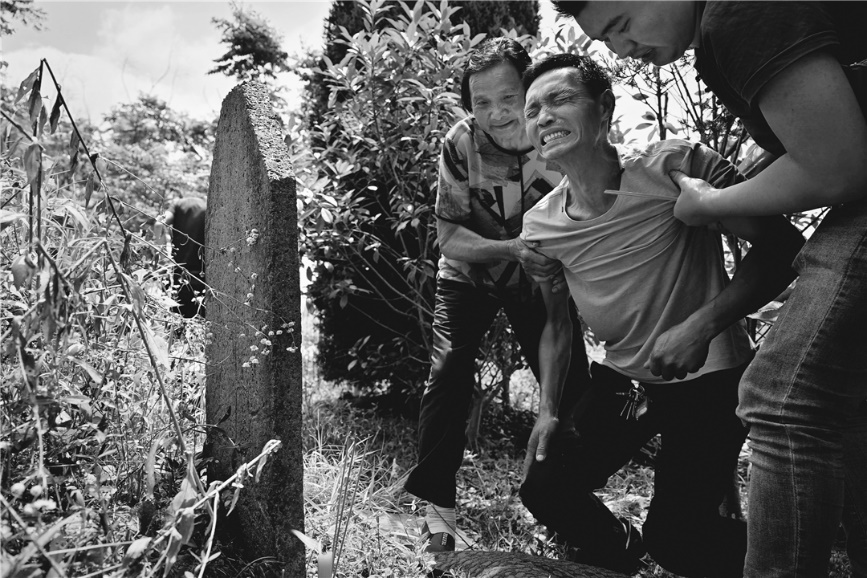

王植喜跟亲生母亲见面的那一刻,情感还是压抑着的。他母亲一直握着亲孙子的手说话,对她而言这是意外之喜,前些年的清明节,她还给王植喜烧过纸。王植喜头也不抬,不敢看她妈妈,说话声音非常小,等到了父亲的坟头前,他才忍不住痛哭。那一刻他是真正站在了他父母的面前,他想了多少年呀。

2019年6月,浙江省海宁市盐官镇郭店村,王植喜跪在生父的墓碑前。

袁景军也跪在父母坟前哭了,但他的感情是不一样的。辗转了两个收养家庭后,袁景军从农村出来,考上了公务员。认亲前一天,他回到浙江海宁,下车看到酒店的工作人员,就跟陪同的家人说,“赶紧把特产拿出来给我这些老乡分分”。对他来说,寻亲更多是求个圆满。

二

码头

我拍了50个左右寻亲者,有10多个是当年遗弃孩子的父母方。

我一开始不理解这些父母。采访他们时,听很多人提起码头,后来我才明白,那时江南出行靠水运,他们是把孩子放在人来人往的地方。

送走过女儿的魏小宝老人在码头。

“我的孩子被一个骑着自行车的人抱走了。”“抱走我孩子的人穿一件风衣,戴了一顶礼帽和一块手表。”上世纪60年代,这些“有钱人”的装扮,让他们相信孩子以后会过得好。也有些人放下孩子后暗中观察,没人抱走再抱回去。

弃儿难免怨恨亲生父母。

农村没有秘密,闲话不断。袁景军儿时和小伙伴玩耍,一有争执对方脱口就骂“上海的”“抱来的”,他在人前忍着,扭头就掉眼泪,回到家抱头痛哭。

长大成人要结婚,也有影响。不能门当户对,只能找个条件差一些的。王植喜就没找到一个健康的妻子,两个女儿是他用奶粉喂大的。

2019年5月,来自浙江海宁的于祥荣(中)与亲哥哥余悦庆、余学勤相认。

DNA配对是确认寻亲者双方是否为亲子关系的科学依据。

为人父母是条分界线。大部分弃儿有了自己的孩子后,才理解亲生父母当年的苦衷。他们听说,当年有的父母家里孩子多养不起,就把儿子送出去,把女儿留下来。要送两个女儿中的一个,就把长得漂亮的送出去。这样的孩子容易被喜欢,过得好一些。

怨恨逐渐消解,寻根的情绪就慢慢变多。年轻时忙着工作、结婚生子,现在人生过半,很多人在养父母过世后,就开始寻找归属感。为了避免亲人有被分家产的担忧,他们每次寻亲会上台演讲都说,“我们绝对不分财产,可以签协议。”

2018年8月,江南弃儿寻亲志愿者在浙江嘉兴人民公园召开首届寻亲大会,来自浙江、山东、河南等地200余名寻亲者到场。

我尤其希望父母方能站出来,信息对称了,寻亲成功的比例会更大。但主动认亲的父母方仍占少数。很多老人已经过世,活着的也到了耄耋之年,很难从社会上获取信息,或者难以直面自己的愧疚感。

拍摄两年多以来,我逐渐认识到了社会的复杂性。他们是在历史风浪中跌倒的人,我们可以善意地扶一把。

许多弃儿曾被送往嘉兴救济院(现嘉兴市社会福利院),再由其他家庭领养。根据当时的管理规定,生父母从此不能打听孩子的去向。

三

客客气气的家人

人海茫茫,寻亲太难了。

袁景军42岁时才得知自己的身世。15年来他20次下江南,曾写诗感慨:“寻亲难,寻亲难,酷似风摧船;梦中嬉戏钱江水,一觉醒来泪枕干;何时得团圆?”

十几年来,袁景军每年都会利用节假日去海宁寻找亲生父母,此前因为时间久远一无所获。

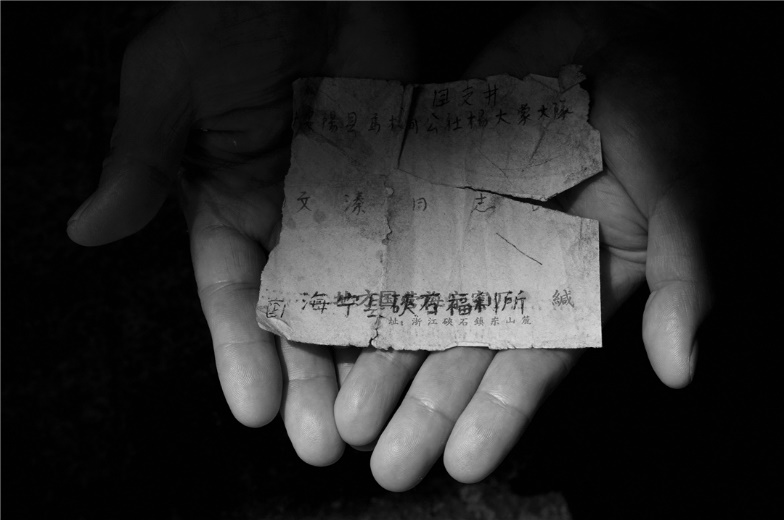

装有袁景军出身秘密的信封,他据此得知自己的江南弃儿身份。

他们最开始集体寻亲是在2000年后,从网络论坛到qq群,一直到2018年嘉兴公开举办了两届寻亲会。2019年又有一届,今年因为疫情停办。

离开摄像机和闪光灯,认亲后也有一些冷清和尴尬的时刻。

赵淑亮从600公里外的山东莒县赶来,母子二人相见,赵淑亮轻声喊了一声“妈”后就陷入沉默。生母说的是嘉兴本地方言,赵淑亮说着山东方言,母子俩紧握着双手,却完全听不懂对方的话。

赵淑亮母子相认。

我拍过的弃儿大多是亲生父母不在了,有些出生地也变了,认亲后只能对着照片看看。也有人见了后坐在一起客客气气的,只说“啊,你的身体挺好”,冷静得像是仅仅多了一个亲戚。

我没有碰见一个弃儿回到亲生父母身边。寻亲后,双方回到各自的生活,每年见个面,作为亲戚走动。刘拥军的亲生父母嘱咐他,“你没有赡养我们的义务”。大哥倒是经常找他商量家事,比如另一个兄弟家里有喜事,要随多少礼。

“弃儿寻亲”并不是俗套的温情故事,成功的只占百分之几。

2019年7月,河南省安阳肿瘤医院,56岁的赵海林正在接受治疗。

河南安阳的弃儿赵海林,2019年夏天我去医院拍他时,已经患了胃癌。几个月后他就去世了,我去参加葬礼,看到他的孙子抱着他的照片送葬。我在那一刻理解了何谓传宗接代,他们为什么被送走,为什么被收养。这是一种生命的延续,生生死死的交接。

赵海林带着找到亲生父母的愿望离开了。他的女儿托人寄来一把浙江海宁的土,葬礼上,他们把土撒在棺材底,让他枕着故土永眠。

姚雨忠、姚五宝夫妇,曾步行近两个小时将刚出生的二女儿送到原海宁硖石东山养育堂门口。50年来,夫妻俩一直挂念着这个女儿。

大多数弃婴曾被放在浙北农家常见的“元宝篮”中。图为志愿者在表演寻亲节目,期望更多的弃儿父母站出来。

山东莒县,弃儿刘彦雷(右)与王顺风一起喝羊头汤、吃锅饼。他们自小在山东长大,喜食面食,生活习惯与江南人完全不同。

时隔60年,朱阿华提起女儿仍老泪纵横,张口就能说出女儿的生日。

2019年8月,河南新乡的郭忠领来到浙江省桐乡市,与自己的亲生父母、兄弟姐妹认亲,一家人泪洒现场。

2019年8月,浙江省义乌市举办寻亲大会,在海外生活的弃儿们委托志愿者做了宣传页,等待被前来寻亲的亲生父母认领。

2020年5月,海宁市斜桥镇华丰村,袁景军穿过百米长的“时空隧道”,回家。

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”