独家|经济学诺奖得主揭秘贫穷:有时穷人越帮越穷?

网易研究局NO.623

北京时间10月14日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年度诺贝尔经济学奖授予阿比吉特·巴纳吉(Abhijit Banerjee)、埃丝特·迪弗洛(Esther Duflo)和迈克尔·克雷默(Michael Kremer)三位经济学家,以表彰他们为缓解全球贫困所作的突出贡献。

同时,埃丝特·迪弗洛也成为诺贝尔经济学奖历史上的第二位女性获奖者。她与阿比吉特·巴纳吉合著有《贫穷的本质》一书,两位作者走遍五大洲,调查贫困人群最集中的18个国家和地区,深度剖析了“贫穷陷阱”的怪圈,探寻贫穷真正的根源。

以下内容整理自2019年诺贝尔经济学奖获奖者(印度)阿比吉特·班纳吉(Abhijit V.Banerjee)、(法)埃斯特·迪弗洛(Esther Duflo) 著《贫穷的本质》

埃斯特6岁时曾读过一本关于特蕾莎修女的书,书中提到了一个叫加尔各答的城市。这个城市非常拥挤,人均居住面积只有0.93平方米。当时,埃斯特把这个城市想象成一个大棋盘,由许多个3英尺×3英尺的小格子组成,每个小格子只能挤进去一个“小兵”。她当时就思考着,自己究竟能为这个城市做些什么呢?

24岁时,埃斯特终于来到了加尔各答市,当时她已是麻省理工学院的一名研究生。在乘出租车前往市区的路上,埃斯特向窗外望去,眼前的一切令她有些失望。每个角落都空无人烟,只有一棵棵树木、一块块空草坪和孤单的人行道。那本书中刻画得触目惊心的困境在哪里,那些拥挤的人群都跑到哪里去了?

阿比吉特6岁时就知道加尔各答市的穷人住在哪儿,他们就住在他家后面那栋摇摇欲坠的小房子里。那些穷人的孩子似乎总有玩的时间,他们擅长玩各种游戏。如果阿比吉特和他们玩弹球,最后弹球总会跑到他们的破裤兜里。对此,阿比吉特心里很是不服气。

自打贫穷一出现,我们就产生了某种以约定俗成的方式来贬低穷人的冲动。穷人频繁地出现在社会理论及文学作品中,他们被描述得有时懒惰,有时上进;有时高尚,有时鬼祟;有时愤怒,有时顺从;有时无助,有时自强。毫无疑问,有些政策取向与这种针对穷人的看法相一致,如“给穷人创建自由市场”“呼吁人权至上”“先解决冲突”“给最贫穷的人多些资助”“外国援助阻碍发展”等。然而,这些想法却无法帮助那些处于贫穷状态下的普通男女实现希望、消除疑虑、弥补不足、满足愿望、坚定信仰、解决困惑。穷人的出场通常只是作为某种励志剧或悲剧的主人公,或令人钦佩,或惹人怜悯,而不是某种知识的传播者,人们不会向他们咨询想法或计划。

贫穷经济学常常与穷人经济学相互混淆,因为穷人几乎一无所有,所以他们的经济状况一般也无人关注。遗憾的是,这种误解严重影响了消灭全球贫穷之战——简单的问题会产生简单的解决方法。扶贫政策方面充斥着会取得立竿见影的效果的泡沫,事实证明这一点儿也不奇怪。要想取得进展,我们必须摒弃将穷人贬低为固定形象的习惯,花点儿时间真正去了解他们的生活,包括这种生活中的复杂与多彩。15年来,我们始终坚持着这一行动目标。

我们是学者,与大多数学者一样,我们构建理论,研究数据。然而,我们研究的性质却有着不同的意义。我们用几个月,甚至很多年的时间与非政府组织(NGO)活动分子、政府官员、医疗保健工作者及小额信贷者接触,进行基础性研究。我们来到街头巷尾,村前屋后,与住在那里的穷人交谈,向他们提出问题,搜寻数据信息。我们在那里遇到了很多善良的人,如果没有他们的协助,这本书就不可能完成。在很多情况下,我们只是路过而已,却始终被他们当作客人来对待。即使我们提出的问题并无多大意义,他们也会耐心解答,并同我们分享很多有意思的故事。

回到办公室后,我们一边回顾那些故事,一边研究数据,感到有些不可思议,甚至迷惑不解。我们难以将自己的所见所闻与那种(西方或受过西方教育的)专业发展经济学家及政策制定者对于穷人生活的看法联系起来。有时,强有力的证据迫使我们重新评估甚至放弃我们所坚持的理论。然而,我们会尽量先搞清楚,我们的理论为什么行不通,怎样利用该理论更好地描述世界。本书就产生于这一思想交叉点上,展现了我们所编织的一个关于穷人生活的完整故事。

我们所关注的焦点是世界上最贫穷的人,就全球穷人最多的50个国家来说,其平均贫穷线为每人每天16印度卢比。2各国政府将生活费低于这一水平的人定位为贫穷状态。根据写作本书时的汇率标准,16卢比相当于36美分,但由于大多数发展中国家的物价水平较低,如果穷人以美国的物价水平来购物,他们就需要花更多的钱——99美分。因此,要想知道穷人是怎样生活的,你就要想象如何在迈阿密或莫德斯托每天只靠99美分生活。要用这点钱购买你一天所需(除了住房),这并不容易。比如,在印度,99美分只能买15根小香蕉,或是3磅劣质大米。你能靠这点吃的活下去吗?不过,2005年,全球有8.65亿人口(占世界总人口的13%)都是这样生活的。

有一点值得注意,即使这些人处于贫穷状态,他们几乎在所有方面都和我们一样。穷人与我们有相同的欲望和弱点,也并不比我们理性多少——正好相反,恰恰因为他们几乎一无所有,我们常常会发现,穷人在做选择时会非常谨慎:为了生存,他们都需要成为精打细算的经济学家。然而,我们和他们的生活依然有着天壤之别。这在很大程度上是因为,我们对自己生活的方方面面都已经习以为常,几乎不会在这些方面细细思量。

每天99美分的生活意味着,你接收信息的渠道也会受限——报纸、电视和书籍都要花钱来买。因此,你常常会对世界上其他人得到的特定信息一无所知。比如说,接种疫苗就可以预防你的孩子患上麻疹。这就意味着,在你所生活的世界里,很多机构并不是为你这样的人而建的。大多数穷人都没有收入来源,更不用说基于自动缴纳的退休计划了。这就相当于,在你大字不识的情况下,你却要根据很多细则做出决定。对于不识字的人来说,他怎能读懂一份包含大量拗口病名的健康保险产品呢?

一切都表明,对于穷人来说,要想充分发挥自己的才能,为自己家人的未来提供保障,他们需要拥有更多的技能和更强的意志力,承担更多的义务。然而,恰恰相反,正是我们大多数人所忽略的那些小花费、小障碍、小错误,在穷人的生活中却成了尤为突出的问题。

要想摆脱贫穷并不容易,但只要抱着一种“万事皆有可能”的态度,再加上一点儿援助(一条信息、一点儿推动),有时也能产生令人意想不到的成果。另一方面,错位的期望、必要信仰的缺乏、表面上的一些小障碍,都有可能对这一过程造成一定的破坏。把持住正确的杠杆至关重要,但正确的杠杆往往很难找到。而且,单凭一个杠杆显然不能解决所有问题。

《贫穷的本质》一书揭示了穷人的经济生活,使我们看到其中所蕴含的丰富的经济学原理。这本书中的理论有助于我们了解穷人能实现什么,他们在哪些方面需要一些助力,以及他们为什么会需要这些助力。本书中的每个章节都阐述了一种如何找出这些难点并攻克这些难点的方法。

翻开这本书,我们可以清晰窥见这些人的家庭生活:他们都会买些什么;他们会为子女的教育做些什么;他们会为自己的健康、子女的健康以及父母的健康做些什么;他们会生几个孩子等。接下来,我们将进一步阐述各类市场及机构能为穷人做些什么:他们能借钱吗?能存钱吗?能为自己投一份人身伤害保险吗?政府能为他们做些什么,在何种情况下政府会力不从心?

自始至终,本书都在讨论几个相同的基本问题。通过什么方法可以让穷人改善他们的生活,在这方面他们遇到了哪些障碍?是起步的花费较大,还是起步容易维持难?为什么花费会这么大?穷人意识到福利的重要性了吗?如果没有,原因又是什么呢?

《贫穷的本质》一书最终揭示了穷人的生活及他们相应的选择,对于我们消除全球贫穷具有一定的启发意义。本书将有助于我们了解,为什么小额信贷的实用性并非某些人所信奉的那么神奇,为什么穷人最终无法从医疗制度中得到好处,为什么他们的孩子年年上学却不学习,为什么穷人不想交医疗保险,以此表明,为什么昔日的奇思妙想今天都遭到扼杀。

本书还指出了很多充满希望的方面:为什么象征性的补助不只是有象征性的作用,怎样健全商业保险制度,为什么在教育方面的资助“少一点即是多一点”,为什么好工作对于发展至关重要?值得一提的是,本书还指出了希望与知识的重要性,告诉我们即使在任务看上去无比艰难的情况下,我们依然要敢于坚持,成功并不总像看上去那样遥远。

网易研究局(微信公号:wyyjj163) 出品

诺奖经济学得主揭示贫穷的根源:

不是懒惰或愚蠢,认同吗?

2019年10月15日,2019年诺贝尔奖的最后一个重磅奖项——诺贝尔经济学奖揭晓。它被授予三个发展经济学家:阿比吉特·班纳吉(AbhijitV.Banerjee)、埃丝特·杜弗洛(EstherDuflo)、迈克尔·克雷默(MichaelKremer),以表彰他们“在减轻全球贫困方面的实验性做法”。

贫穷的本质不是懒惰:诺贝尔经济学奖破解人类谜团

编者按:本文来自微信公众号“棱镜”(ID:lengjing_qqfinance),作者康路,36氪经授权发布。

北京时间10月14日17时45分,瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会召开新闻发布会,公布2019年诺贝尔经济学奖获得者。

今年的诺贝尔经济学奖授予印度裔美国学者阿比吉特·班纳吉(Abhijit Banerjee)、法国出生的埃斯特·迪弗洛(Esther Duflo)、美国学者迈克尔·克雷默(Michael Kremer)三人,以表彰他们“在减轻全球贫困方面所提出的实验性方案”。

获奖结果公布后,诺贝尔经济学奖评委会委员托斯滕·佩尔森(Torsten Persson)在对话《棱镜》时表示,评委会表彰这三位获奖人基于多重原因:一来,三位获奖人研究的如何减贫的主题,是关乎人类命运的重要议题;二来,获奖人用试验性的研究方法来寻找可靠解决方案,包括贫困的根源是否被掩盖,如何能够找到更有效的减贫方法;同时,三位获奖人的研究经过时间检验,通过干预措施,对减贫起到了实际的效果。

获奖插曲:曾以为是诈骗短信

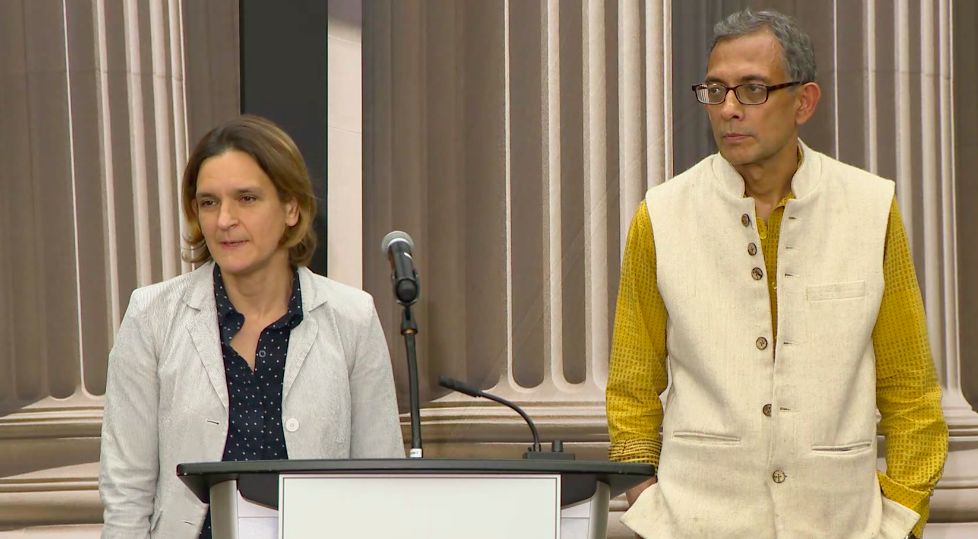

诺奖获得者埃斯特·迪弗洛和阿比吉特·班纳吉都任教于麻省理工学院

奖项宣布之际正值美国时间凌晨,46岁的新晋诺奖得主、也是有史以来诺贝尔经济学最年轻获奖者埃斯特·迪弗洛在麻省理工学院组织的发布会上回忆称,收到评委会电话时,自己还未睡醒,只记得有一个瑞典的电话接入。

“对方念了诺贝尔经济学奖的全称,很长的名字。”埃斯特·迪弗洛笑称,“然后,评委会建议我喝点咖啡醒一醒,他们需要我在不久之后通过电话,接入新闻发布会,回答问题。”

同期获奖的阿比吉特·班纳吉既是埃斯特·迪弗洛工作拍档,也是她的丈夫。他打趣称,埃斯特·迪弗洛在接电话的时候比自己清醒多了,当获悉新闻发布会上只需要一名获奖人出席就可以时,自己就扭头回去补觉了。

另外一位获奖人迈克尔·克雷默平时在哈佛任教,获奖时正在伦敦出差。他先是收到一条Skype短信,称有位瑞典同行急着找自己,还以为是欺诈短信,后来发现是瑞典皇家学院发来获奖的贺电。

获奖原因:实证探索贫困原因

诺贝尔经济学奖在颁奖辞中写道,2019年诺贝尔经济学奖得主进行的研究,大大提高了人们抗击全球贫困的能力。在仅仅20年的时间里,他们以实验为基础的新方法改变了发展经济学。

《贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷》便是诺贝尔经济学奖得主阿比吉特·班纳吉和埃斯特·迪弗洛合写的研究成果之一。不迷信于懒惰等对穷人的刻板印象,两位研究者通过实证探究贫困的根源,发现处在贫穷状态中的人和普通人在欲望、弱点以及理性的层面上,实则差别不大。

区别在于,贫困的境遇,导致穷人接受信息的渠道受限,造成许多小错误,并产生恶性循环,比如没有收入来源自然没有退休计划,不识字于是无法看懂拗口的健康保险产品等。普通人所忽略的小消费、小障碍和小错误,在穷人的生活中可能成为关键问题。

两位研究者认为,要摆脱贫穷并不容易,但只要抱着“万事皆有可能”的态度,和一点儿援助(一条信息、一点儿推动),就可以产生意想不到的积极效果。

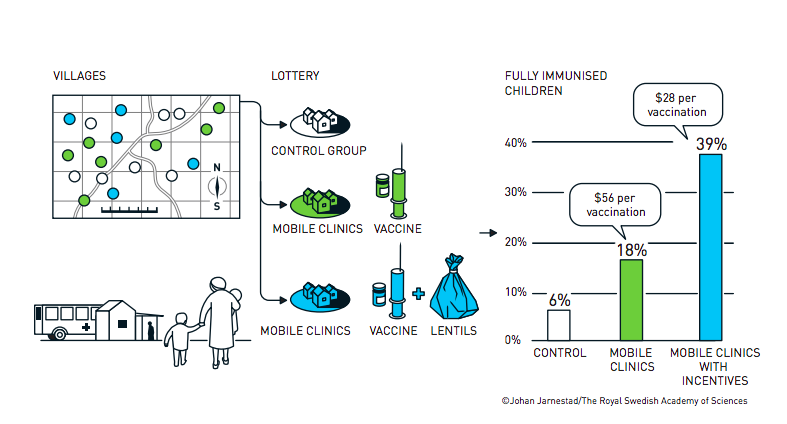

三位获奖人所采用的研究方法是随机对照试验。在当天的见面会上,埃斯特·迪弗洛也以在印度进行公共卫生研究的实例,证明如何通过随机对照试验,得出研究结论。

她表示,在印度进行疫苗研究的过程中,自己曾经困惑,为什么在疫苗能够有效的防止传染病的前提下,穷人的接种率只有5%左右。是因为疫苗价格的原因,还是因为别的原因?

通过和当地村落的沟通,她后来发现,疫苗成本已经有效降低,但穷人仍不接种,往往是因为忙于其他事情,不觉得接种疫苗是个紧急的事情。随后,她挑选了120个村落进行随机对照试验。

其中,随机挑选部分村落,完全没有任何干预措施,部分村落采取极少量的干预措施进行推动,部分村落干预措施强度更大。后来结果发现,只需要极少量干预,村落疫苗接种率就能获得明显提高,而强度略大的村落接种率能够达到37%。

对于普通人来说,是否接种疫苗也许并不会觉得怎么样,因为身边其他大多数人都接种过了,但是,本届诺贝尔经济学奖获奖人的研究发现,对于穷人群体而言,要想充分发挥自己的才能,为家人的未来提供保障,需要拥有更多的技能和更强的意志力,承担更多的义务。

获奖人迈克尔·克雷默认为,诺贝尔经济学奖的承认,应当让人们意识到经济学不仅仅是关于股票市场或是理论研究,而是关心实践中的具体问题,比如贫困。

诺贝尔经济学奖评委会用图表的方式解释获奖者研究如何帮助减贫,图为如何通过少量干预提高疫苗接种率

学界称赞:21世纪的真正经济法

MIT通过社交媒体祝贺两位在校教授获奖

获奖人迈克尔·克雷默在哈佛大学任教

今年诺贝尔经济学奖公布之后,很快在学界收获掌声。

2017年诺贝尔经济学奖获得者、芝加哥大学教授理查德·塞勒(Richard Thaler)通过社交媒体表示祝贺,称诺奖评委会认可了这三个人“早晚会被发现,但越早认可越好的研究”。理查德·塞勒同时打趣称,因为自己今天恰好在伦敦,所以颁奖结果公布时自己恰巧醒着。2017年塞勒自己获奖时,时逢芝加哥凌晨4点多,评委会曾经给他打了三次电话,才把他叫醒。

尽管行为经济学专家塞勒2017年获奖时主要因为其在80-90年代对行为经济学的奠基作用,但其后来著有的《助推》一书,提出政府可以通过一些“哄劝”式的政策引导人们进行经济决策,也在政策界具有广泛的影响。该理论被世界银行等机构用于扶贫的具体实践中,因而,塞勒和今年的获奖人心心相惜。

更多的认可来自于三位获奖人所在的麻省理工学院和哈佛教职员工群体。比如,哈佛经济学奖获得者劳伦斯·卡兹(Lawrence Katz)就表示,这可能是21世纪第一个经济学奖,“获奖人采用的方法并不是20年前或是30年前起作用的方法,而是进入2000年代才开始使用。这确实是21世纪的经济学”。

但学界同时警惕,获奖人所采用的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)的研究方法也并非是“万用良药”。

普林斯顿访问学者Jeffrey Hammer在布鲁斯金学会上的文章就曾经指出,随机对照试验在逐渐成为发展政策的“黄金标准”同时,应该关注到这种实验性方法的问题,比如在分析私有物品而非公共物品时,可能会出现的系统性的偏见,因为私人物品更容易识别,而类似干净的空气或安全等公共物品难以衡量等。

奖金分配:三人平分647万元

埃斯特·迪弗洛还是继2009年的获奖者埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)之后,诺贝尔经济学奖历史上第二位获奖的女性经济学家,同时也是最年轻的诺贝尔经济学奖获得者,因而受到媒体的关注。

“我希望,(自己的获奖)可以表明一个女人有可能成功,并获得成功的认可。”埃斯特·迪弗洛表示,“这将激励许多其他妇女继续工作,并鼓励其他许多男人给予她们应有的尊重。”

在奖金的使用上,埃斯特·迪弗洛准备效仿另一位女性诺贝尔奖获得者居里夫人。在皇家科学院的发布会上,埃斯特·迪弗洛表示,“在我8、9岁的时候,曾经读到过,居里夫人把她的第一笔诺贝尔奖金用于放射研究的设备上。我想,我希望把这笔奖金用于自己的贫困研究。”

居里夫人曾经在1903年和丈夫皮埃尔·居里及亨利·贝可勒尔共同获得了诺贝尔物理学奖,1911年又因放射化学方面的成就获得诺贝尔化学奖。

今年诺贝尔经济学奖的总奖金仍为900万瑞典克朗(约合人民币647万元),将由三位获奖人平分。

前IMF总裁拉加德对埃斯特·迪弗洛获奖表示恭喜,并在社交媒体上公布2016年迪弗洛在IMF总部演讲时的合影

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”