zz

为什么间谍都爱去维也纳旅游?

不知道从什么时候开始,找工作成为了当代青年苦恼的源头。

但最近根据我的研究发现,冷战期间的年轻人也有着相同的烦恼,但摆在他们面前的还有一条隐秘的通途,那就是去维也纳当间谍。

众所周知,维也纳是艺术之都。可冷战期间的年轻人们并没有醉心于艺术画廊、蓝色多瑙河,反而拿起了窃听器,搞起了情报工作。这究竟是怎么回事呢?

△ 60年代的维也纳

故事要从二战结束开始说起。1946年,丘吉尔发表了著名的“铁幕演说”,欧洲被分成了美苏两大阵营。虽然真正的大战并没有开始,但在铁幕之下,任何领域都可能会成为国力竞争的跑马场。

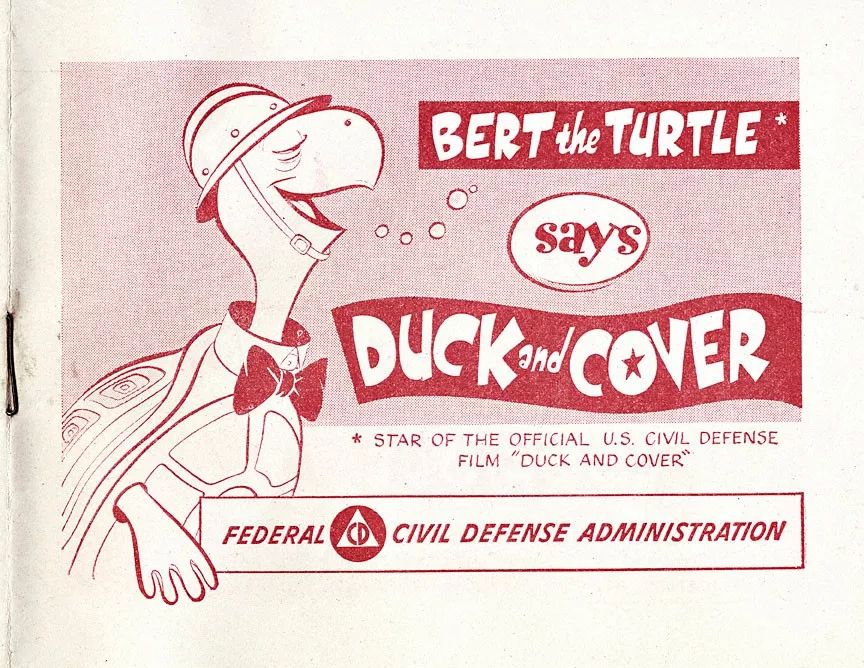

由于核武器的制约,谁也不想先开第一枪。但这并不代表着冷战时期,明争暗斗就因此绝迹了。

△ 1951年美国发布了民防指导片《卧倒并掩护》,告诉公众,核战争随时可能在毫无告知的情况下发生

在此期间,美苏双方都进行了大量的“黑科技”研究,希望能够在技术方面扳倒对手,哪怕威慑住对手也行。

在“思维控制”领域,美苏都取得了突破,为了赶超对手,美国开展了臭名昭著的MK Ultra计划,在“吐真剂”方面取得了一定成果。

△ CIA开展了臭名昭著的MK Ultra计划

而苏联更绝,直接在莫斯科安装心灵发生器,企图通过广播的方式,控制人民心智。

同时,两国“通灵“方面也投入了相当大的精力,CIA的通灵部队能够遥感侦测火星地形。

△ 拉塞尔·塔(图左),负责在斯坦福大学培训通灵士兵

而在太空探索方面,两国的军备竞赛也在紧锣密鼓地进行着。苏联的礼炮四卫星上安装了机关枪,美国登月也取得了成功。

双方在科技研发和军备竞赛中,谁也不甘于服输。那么在明面较量的背后,就必须存在一条暗线。也就是间谍与情报工作。

但令人意想不到的是,美苏冷战期间,间谍活动的温床,竟然是艺术之都维也纳。

△ 50年代的维亚纳

大家或许会认为,维也纳是艺术之都,跟间谍活动没什么关联。

但实际上,冷战时期的维亚纳身份极为特殊。首先,维也纳是座中立城市,被美、苏、英、法四国分治,可以说是东西阵营交锋的主要战场。

其次,维也纳也是个信息交换的重要场所。这里有着大量的情报机构和技术机构,其中就包括国际原子能学会。

所以说,在冷战期间,谁能掌握维也纳,谁就掌握了国际领先的技术和信息网,也就能洞悉对手的情况。

所以出于不同目的,两大阵营都输送了大量的间谍奔赴维也纳,这让维也纳一个小城市,挤满了7000家间谍机构。有报纸称,维也纳曾容纳了两万名间谍,这甚至远超维也纳治安士兵的数量。

维也纳民间还流行着一句话:“如果你是一名间谍,那你就得来维也纳旅游”。这话一点也不是在吹嘘。

冷战期间的维也纳,有着宽松的间谍法,被逮捕的间谍多是成为了交换筹码,十分安全。所以,美苏派出的间谍,多以学生、游客、记者、访问学者等身份来到维也纳生活,窃取情报,"舒适"的间谍氛围,让市民真的误以为这么多间谍全是来旅游的。

△ 电影《间谍之桥》中,美苏双方在东德大桥上交换间谍,成了冷战时期被俘间谍处境的真实写照

总结起来,维也纳成了一个大磁场,吸引了无数的间谍来此处试金。为了在残酷的谍战红海中生存,政府也给间谍们配备了许多精尖的装备。

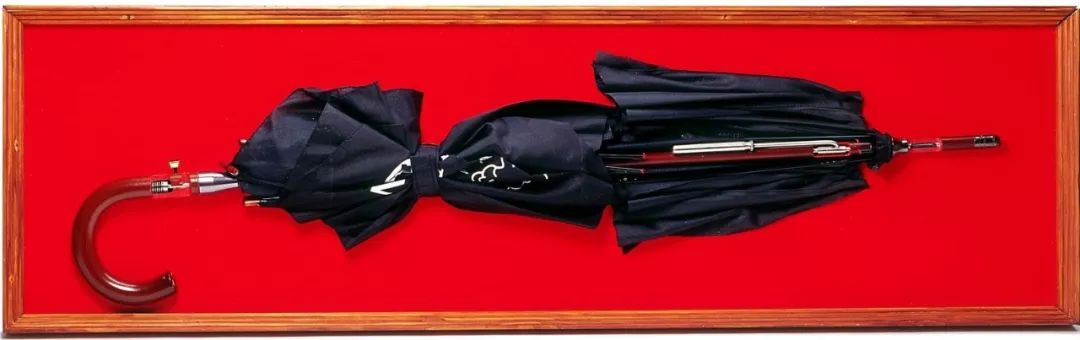

保加利亚杀人伞,下雨天可以用来遮雨,执行任务时,能触发机关射出毒针,瞬间致人死地。1978年,持有不同意见的作家乔治·马可夫就死于这把杀人伞之下。

窃听鞋,能躲过安检,在特殊场合窃取情报。

如果是女间谍,还能得到口红手枪,虽然没有很多色号可以选,但可以用来射杀敌人。

每个间谍背后都有一个隐秘的武器库,为了用好这些武器,他们也会学习各种秘传的技艺。以CIA为例,CIA曾给间谍们发放名为《魔术》的手册,以图文结合的方式,指导间谍们如何更好地执行任务。

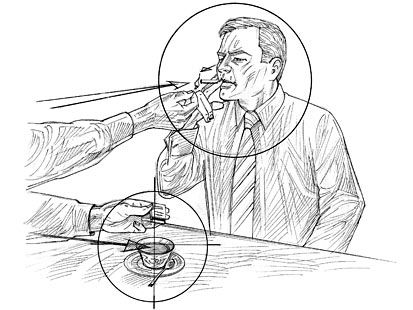

在咖啡厅跟客户聊天时,明面上用右手点烟献殷勤,而左手却敲敲地将火柴盒中藏的速溶药丸放入咖啡中。

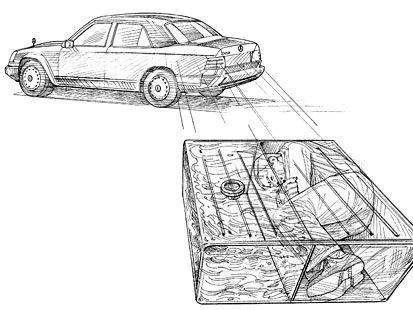

改造油箱,半边装油、半边装人。

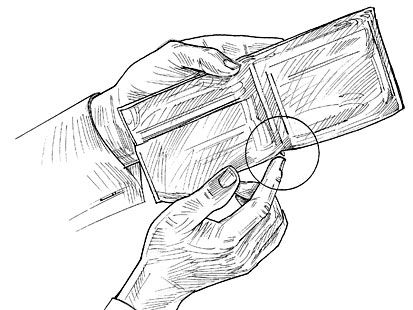

在钱包折叠处放置容器,只要一挤压就会喷射出液体。

这本《魔术》手册最大的一个特点,就是鼓励间谍把一切生活用品都转化成为武器与伪装工具,因为你永远都不知道,克格勃的间谍们都用了什么更为恐怖的黑科技。

两大阵营的间谍技术竞争白热化,间谍大战仿佛一触即发。然而维也纳的本硕博的就业率却越来越高。因为两大阵营对间谍的需求量很大,大学生刚毕业,美苏双方的情报猎头就会主动上门,提供一份诱人的间谍职位。

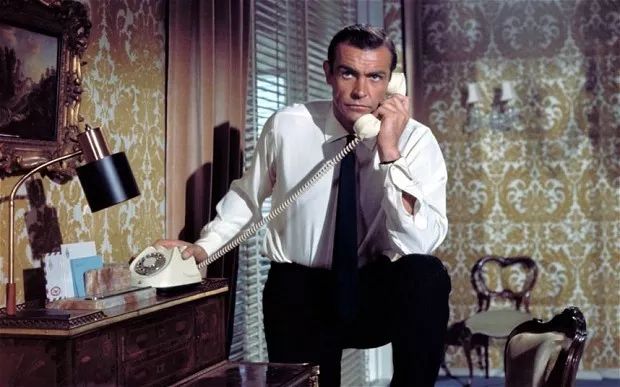

猎头们对毕业生的面试,史料上是少有记录的,但是我们可以猜测到,受训后的间谍,初入维也纳这个新手村,他们想象的间谍生活是紧张刺激的,是为国争光的,是运用黑科技与秘传武艺驰骋街头的。放现在,他们就是邦德007。

不过,新间谍们设想的生活,如梦幻泡影,现实是无情且肮脏的,间谍的工作并没大家想象的那么有趣,反而十分乏味,间谍们的多数时间,是坐在办公桌前处理文件。

在执行任务的时候,也很少有街头火拼的情况发生,不是各派系的间谍都和谐相处了,而是在那个时代,一个互联网尚未产生的时代,间谍们传递资料的方式都略微质朴。

间谍常规的街头方式有多土呢?一般是相约在某某建筑工地、垃圾场、坟墓区等人少的地方,线人扔下死老鼠、石头等物体,看似是在扔垃圾,其实在老鼠腔内和石头中藏好情报了。

间谍们为了防止猫叼走老鼠,会在老鼠表面涂上辣椒酱。有的间谍更绝,为了万无一失,会在石头上涂屎,有的干脆直接在屎中藏匿情报。

△ 藏匿情报的岩石

△ 落下钱包,也是一个很寻常的提供情报的方式

释放出情报,也需要极其巧妙的伪装,一个西装革履的男人,不可能在建筑工地上随地大小便、乱扔垃圾。所以有的间谍为了执行任务,就不得不伪装成乞丐。

在维也纳就曾发生过一个乌龙事件,英国军情六处的军官伪装成了乞丐,与一位美女间谍接头。这一幕刚好被警察看到,以为这是在性骚扰,就把军官给逮捕了。最后是当局施加压力后才释放了军官。

所以在冷战时期的维也纳,你会看到一个奇特的现象:每天都有一批人,伪装成普通人的身份,在躲避眼线后,用各种方式传递着情报。又有一批人,为了率先收集到这些情报,翻找着垃圾堆、寻找着路边遗失的硬币。

这一切都和大家想象的间谍形象大相径庭,他们以为自己是007,没想到都活成憨豆特工了。

在维也纳,间谍们的生活是虚假的,工作是紧张的。欺骗与幻影填充着乏味的生产生活,这让间谍们失去了自我认知,自我成就感的缺失,也让他们成了心理压力最大的职业之一。

工作乏味、生活虚伪,用现在的话说,这不就是社畜吗?

看完我说的维也纳间谍的生活后,你可能会觉得:“我上我也行”,我想说你错了,间谍们捡破烂、当乞丐,并不代表着他们只能干这些工作。

冷战时期,间谍的工作一般分为两部分:1、找资料,这一过程既繁琐又痛苦,就跟你玩侦探游戏差不多,多数时间不是在推理,是在屏幕上乱点,在墙上敲钥匙。

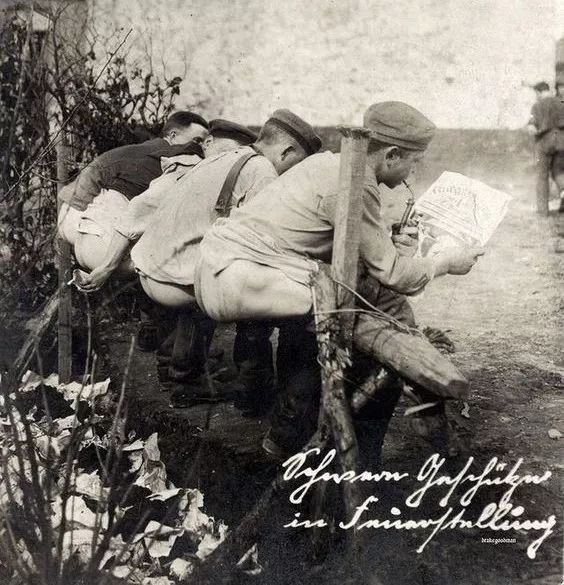

2、分析资料,从稀松无奇的文件中找到有价值的情报,像法国国外情报和反间谍局,就有一支间谍小组,在东德伪装成厕所清洁工,收集苏联高官用过的手纸和屎,通过分析这些垃圾,得到了不少珍贵信息,其中就包括了许多军官的健康状况。

△ 像这种随地拉屎的行为,不仅不雅观,而且泄露了许多军事机密

所以啊,你要是在冷战时期,当了间谍,可别老想着外出行动,搞不好老板就安排你去掏大粪了,当间谍,我觉得最为紧张刺激的,还是分析情报。

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”