希腊中东游记 4

以色列3日游 (上)

我们26日下午上了Celebrity Apex 邮轮。当晚启航,开始了以色列、埃及和土耳其的环海旅程。万万没想到我们竟成了这条邮轮去以色列的最后一船游客。

我们的这条邮轮是新的,比起上次在夏威夷乘坐的邮轮要大要奢华,最重要的是阳台可以封闭,房间看上去宽敞许多,也更安静。加上地中海风平浪小,全程都没有感觉是住在船上。关于坐邮轮旅行我以往的经验不多,前些时菲儿,还有水星都坐邮轮去了阿拉斯加,有很多关于邮轮的介绍,我个人的这次经验以后再与大家分享。(马上要回国,估计写不完所有的游记,要赶赶功课)

以色列 (28/09-30/09)

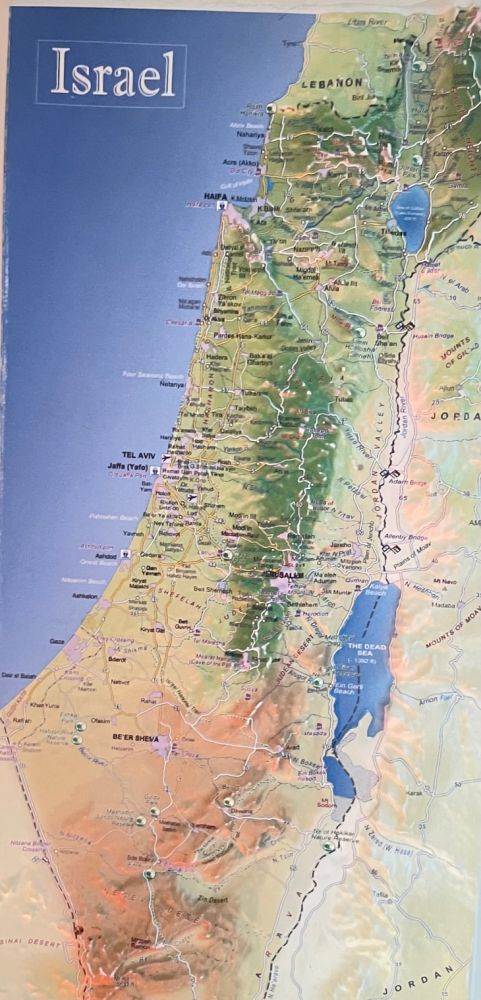

有时候我怀疑自己高考地理历史一卷的高分怎么考的,到如今对很多国家和地区一无所知。比如:以色列。

当初编辑国际新闻,每天都有关于巴勒斯坦解放组织和以色列的报道,就是没往心里去。反正那时候我们国家的导向是明确站在阿拉法特一边的,我们也不可能有自己的立场,照着新华社的稿子抄就是了。

这次旅行的收获之一是对以色列的地理和历史文化有了一点初步了解,另外以色列之行把我概念中耶稣的形象具体化了。我一直惭愧在天主教学校教书多年,工作过18年的一家学校也属基督教,自己却是个无神论者,对学习宗教一直提不起兴趣。

我们在以色列一共3天,停Ashdod和Haifa两个港口。头两天泊在Ashdod港口,事先安排了私人定制的4人二日游。

我们一行人6人,露丝的老公B先生是犹太人后裔,以前他们夫妇去过以色列多次,所以这回没有加入我们的游览计划。

以色列游的第一天是远程,单程要走两个多小时。游览了两个地方:马萨达Masada城堡和死海。

这两个地方相距不远,途经黄沙覆盖的山地和沙漠。上次写文说过,Ashdod港口离加沙只有30公里左右,从港口开出来,上到海拔600多米,然后再下山开往死海海岸。死海为海平面下400米左右。

一路都是盘山公路,道路平整,车辆不多。在海拔负177米的地方有一处观景台,远望可见山脉相连的沙丘,近景是平如境面的死海,还能看到死海另一边的约旦国。

从这个观光地再往下,开不久就是马萨达城堡。

马萨达城堡(Masada)

马萨达意为城堡,在死海边的悬崖峭壁之上,游客要坐缆车上去。

那天的气温在中午估计有35度左右,非常闷热。走在没有植被的沙石山顶实在不爽。但这个地方对犹太民族有着的重大意义,可以说是犹太人二战后在巴勒斯坦复国的历史根源。

马萨达位于死海海平面450米以上,原有约1400米的城墙,现在已是一片废墟。

这个城堡由谁所建众说纷纭,但在罗马帝国时期,从公元前37-4年,这里是犹太自治王国国王(希律王Herod)的避难所和冬季行宫。

公元66-70年,爆发了第一次犹太战争——犹太人为反抗罗马人爆发起义。72年,罗马人包围了马萨达,在围困近三个月后发起攻城。城堡里的犹太人在绝境时刻达成一致:宁可作为自由的人民死去,绝不能屈从罗马人的奴役。

当罗马人终于攻破马萨达的城墙时,留给他们的只有960具犹太人尸体、烧毁的建筑和保存完好的粮仓。另有一个妇女和五个小孩躲在蓄水池里得以存活,给世人留下了马萨达的故事。

这个故事首先让我明白了为什么犹太人选择回到巴勒斯坦地区建国,另外也凸显了犹太民族的气节。马萨达被联合国定为世界文化遗产。

下图是马萨达的模型和我们拍摄的图片。

死海 (Dead Sea)

从马萨达下山之后我们去了死海。

我小学的地理老师是个地富反坏右(不知道他是哪类,但那时大家都这么说他)。他是个胖胖的光头老教师,虽然总被坏学生欺负,但是我对他印象特好,觉得听他讲课非常有趣。我记得他说过:去死海游泳不用带救生圈也你不会沉底儿,躺在上面都行。所以我就一直向往去死海上实验一下躺平的效果。

这次终于有了躺倒死海里的机会。但是导游说最好不要躺着,不要弄湿了头发。导游跟我们强调了两件事:1.一定要穿上鞋子。2.走到水没过腿肚子就坐下去!坐,不要躺,也不要把头埋进水里。

我不知道头发沾水有什么不好,但是建议下死海必须穿鞋子,而且最好是潜水鞋。海底都是盐的结晶,非常尖利,一旦划破皮肤,沾到盐水会刺痛。我家那位那天穿了双凉鞋,结果打滑摔倒,擦破了背部,盐水一杀,疼的他直叫。

还有一个建议是天气太热的时候不要去,水面会觉得烫。我们那天地面温度摄氏35度左右,水面温度却是38度,刚下去时确有过热的感觉。

(上图中人物:同行的妮妮坐在死海水里)

下半段以色列写耶路撒冷和宗教部分,有点费时间。再发吧。

P.S。关于我们的以色列导游Ron。。。

为了节省下半段的篇幅,我在这里说说我们的导游Ron。

Ron是一位皮肤黝黑的中年人,中等偏高,身材健硕,面孔有点像当年演兰博的史泰龙。他有一头乱卷着的灰白头发,英文很地道,专业知识也很丰富。他是东正教犹太人,言语中对自己的国家、对信仰和我们去的这些地方充满激情。

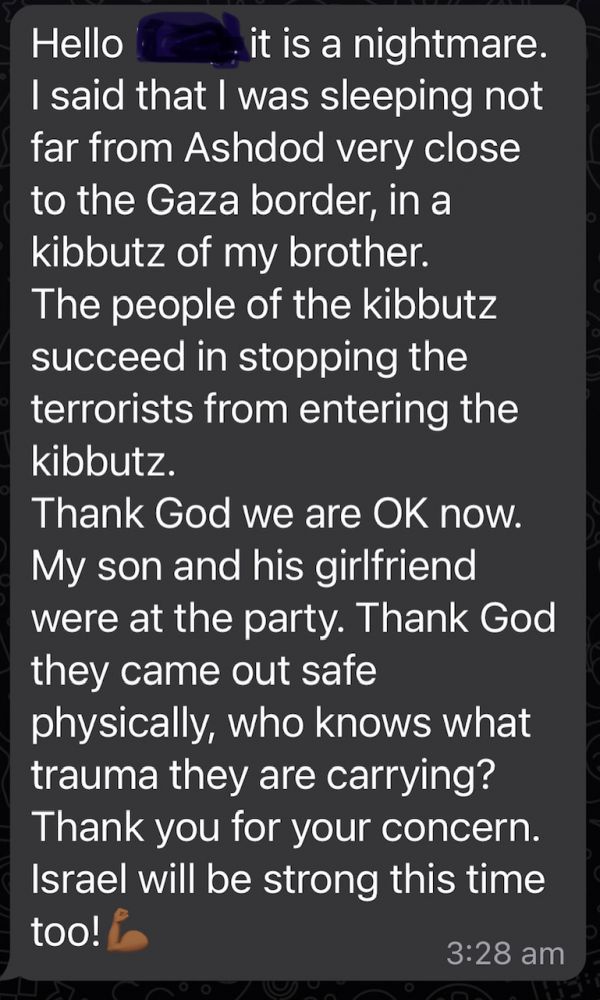

我们在一起游了两天,谈话中记得他说过自己住得离加沙不远。回到澳洲以后,巴勒斯坦地区战事愈演愈烈,我们几位对接触过的唯一以色列人非常担心。几天前我发了条短信给他,收到回复说:“真的是噩梦一般。我说过我睡在我兄弟的村落(kibbutz),离港口不远,在加沙的边界。村民们成功地阻止了试图进来的恐怖分子。我现在要感谢上帝,儿子和他的女友能从那个音乐节逃出来,谁知道他们精神上受到了什么样的打击?。。。这一次以色列会坚强!”

我在半夜收到Ron的信息,同时转发给安吉和妮妮,她们也都很快回信表示欣慰Ron目前处安全状态。

我们一行有幸错过了战火,但是那里居住的以色列人和巴勒斯坦人会不会在2000年后再次经历一场“马萨达悲剧”呢?

|