西安行 (一)陕西民建古居 - 党家村

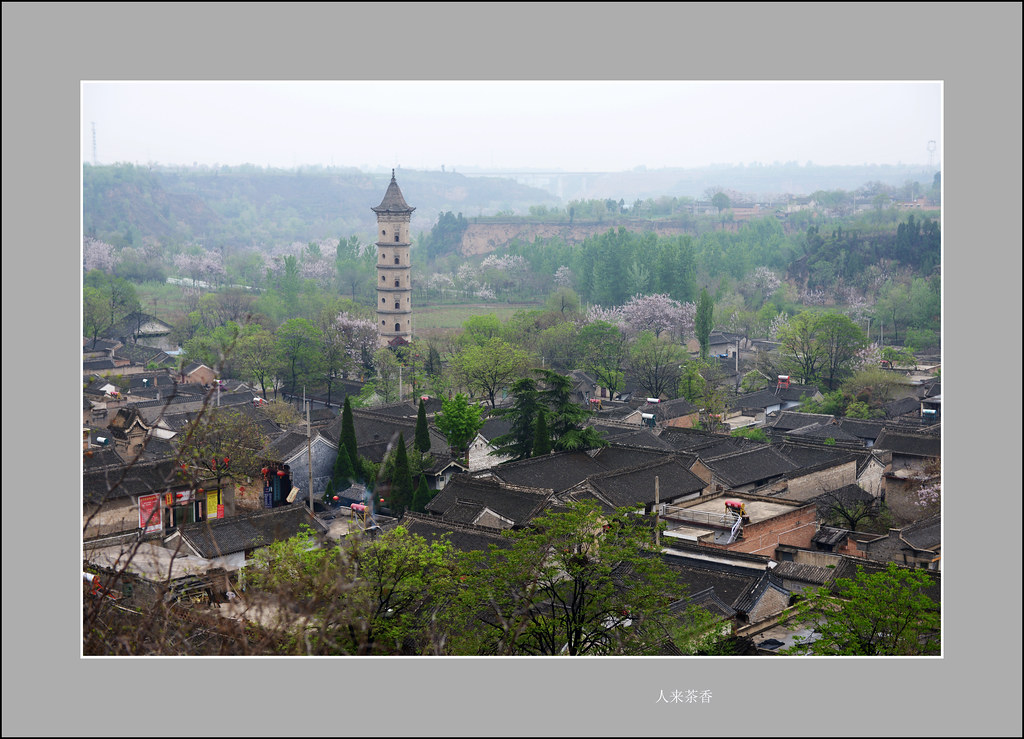

四月的阴雨天,一丝寒风,本来是去西安外的自然风景区秦岭,因为天气改去了西安城三小时以外的明清古村落,党家村。

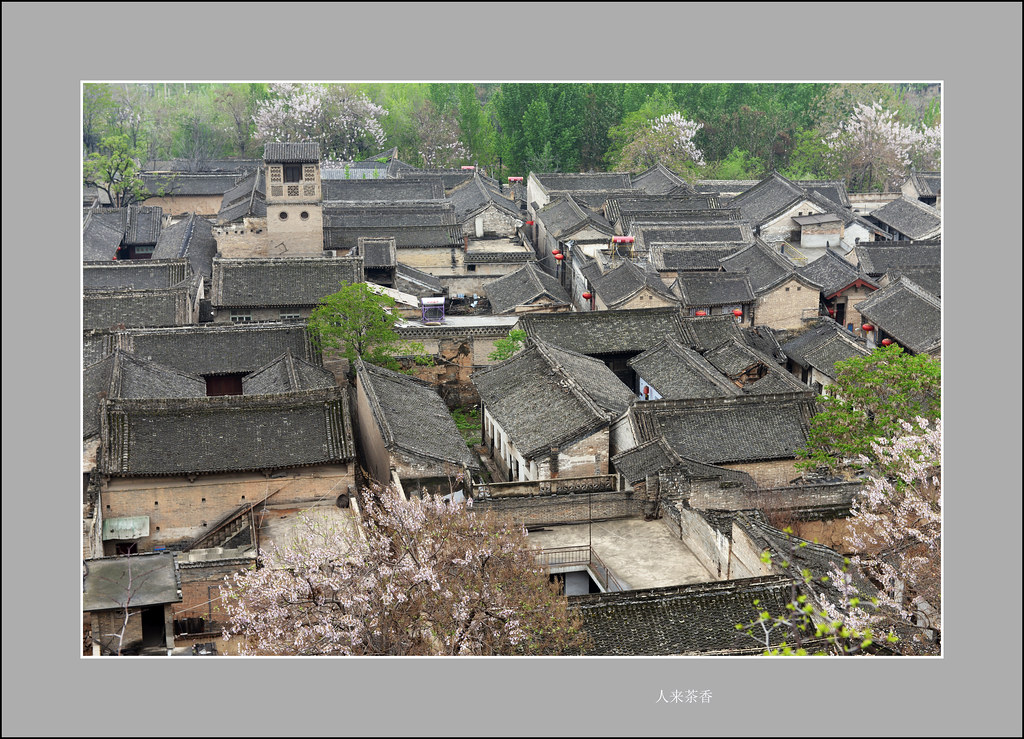

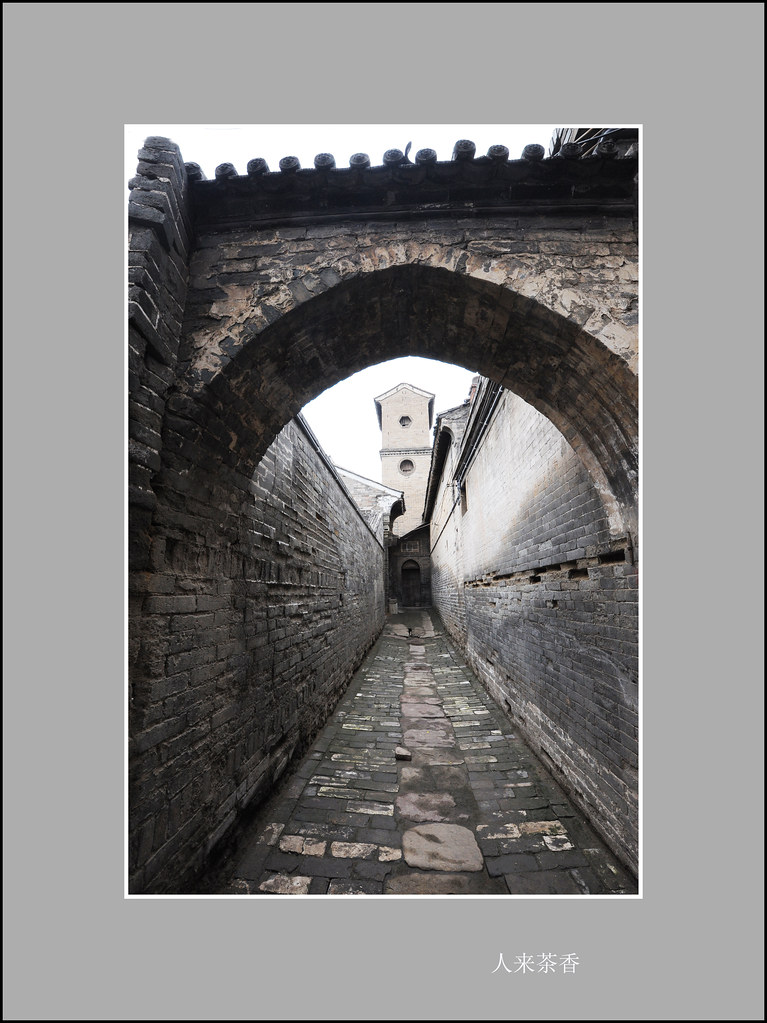

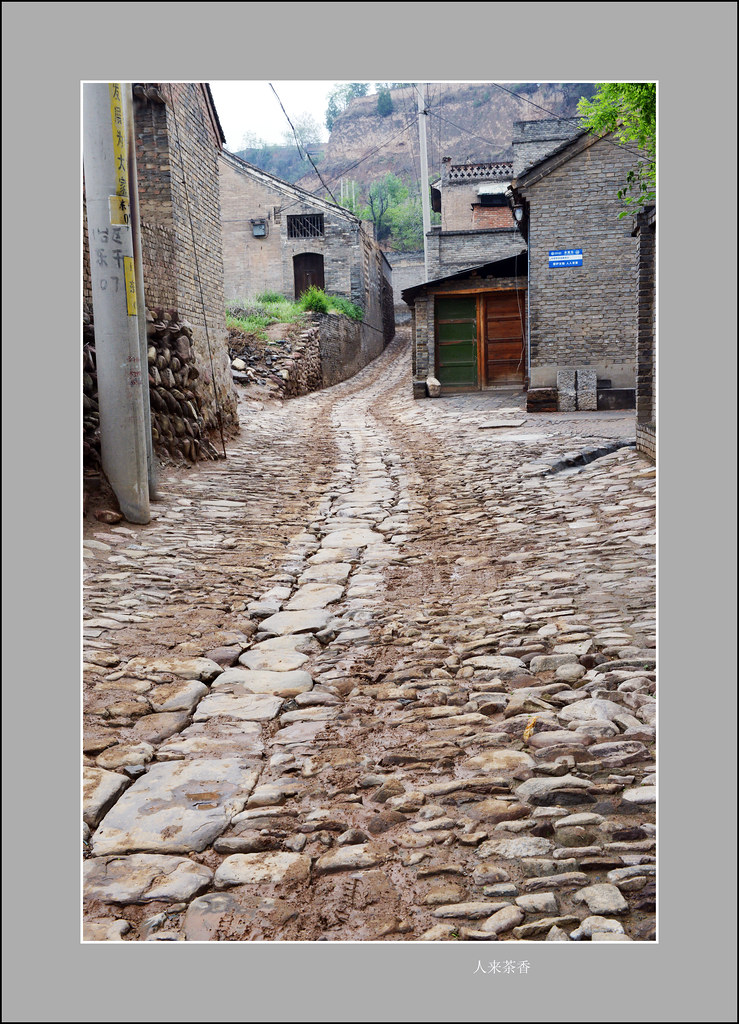

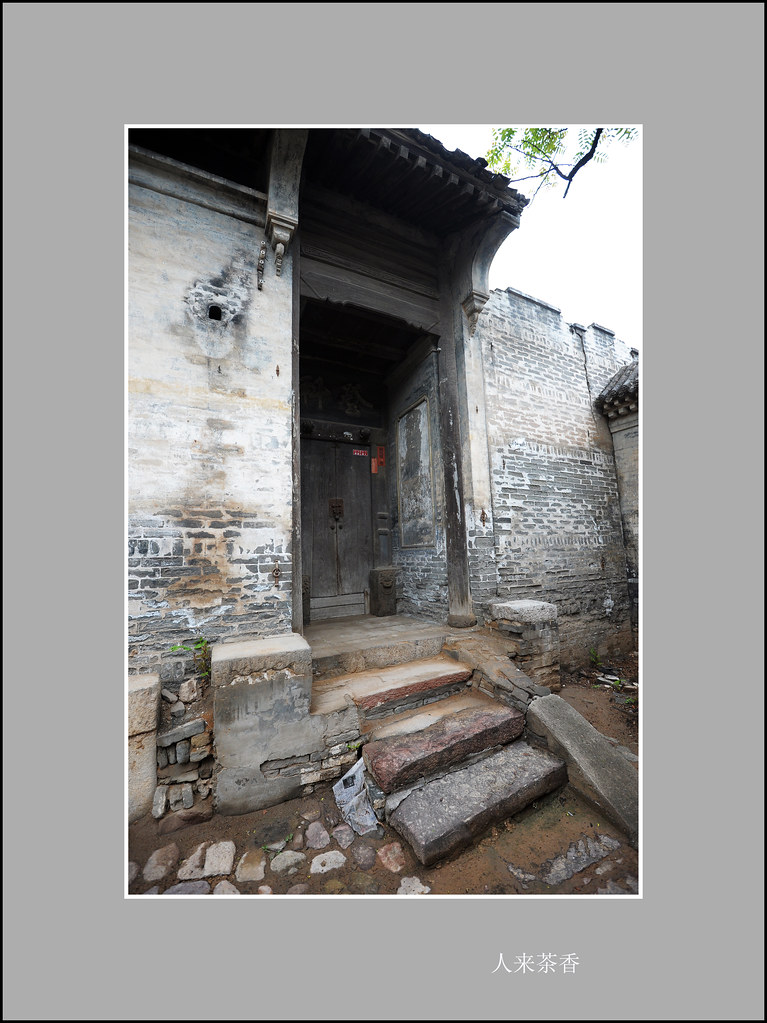

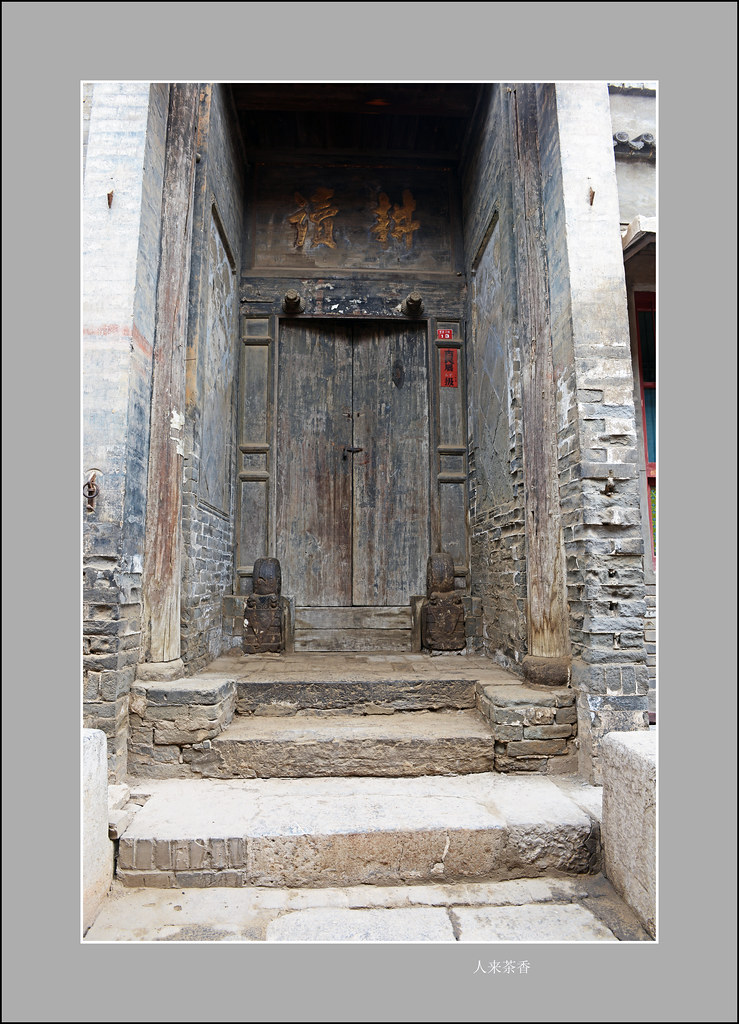

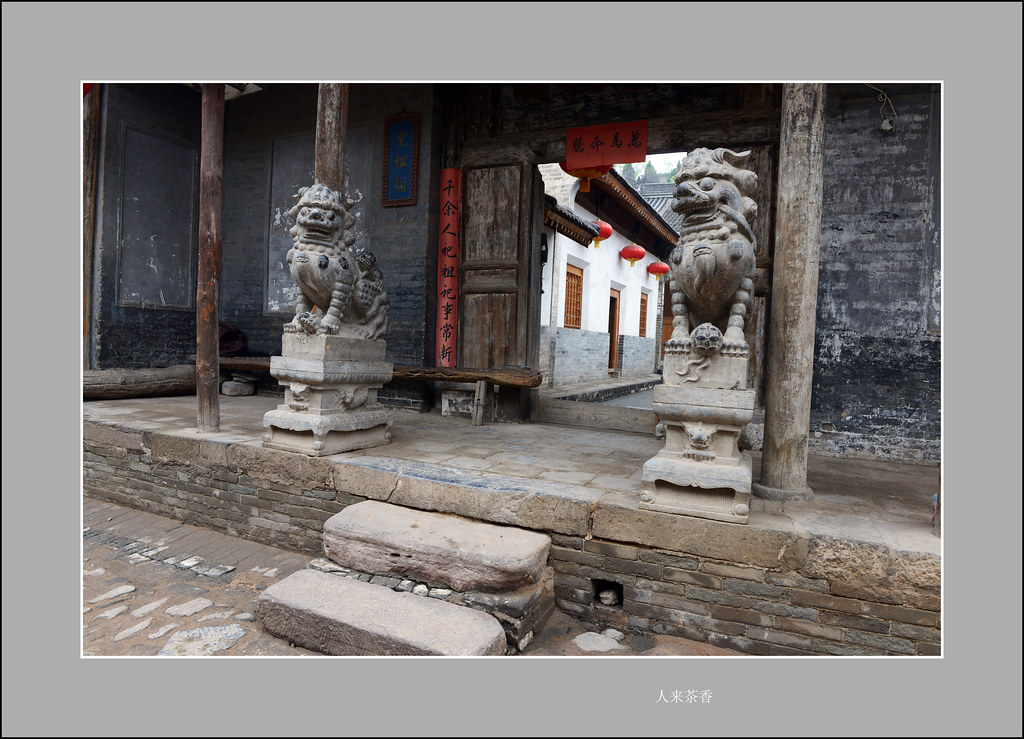

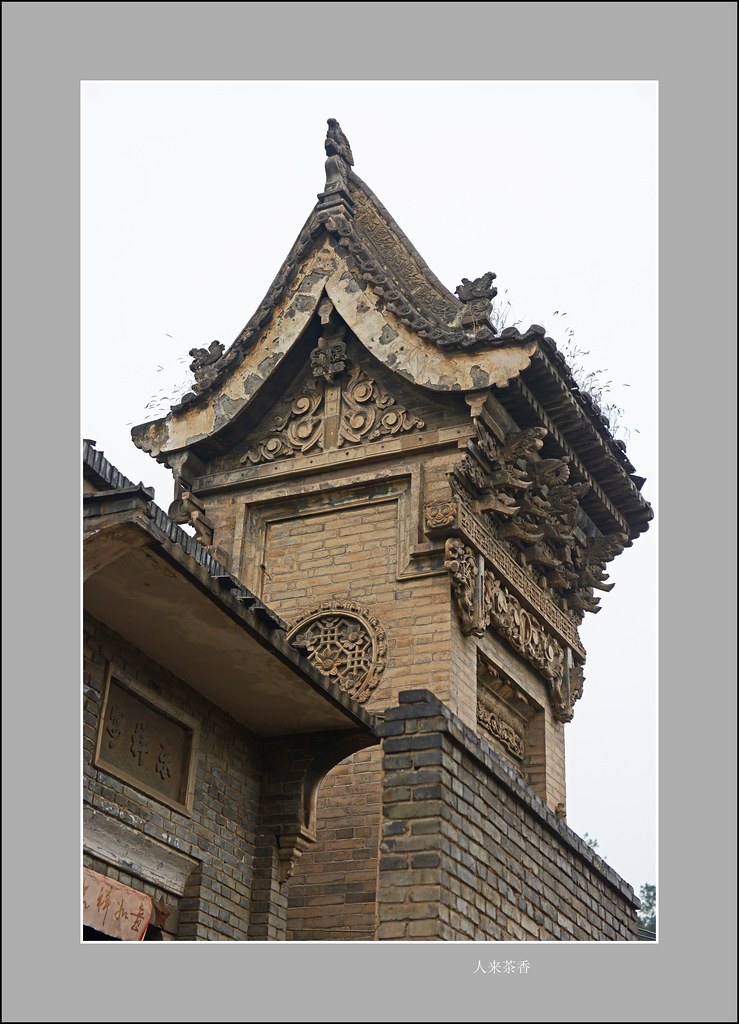

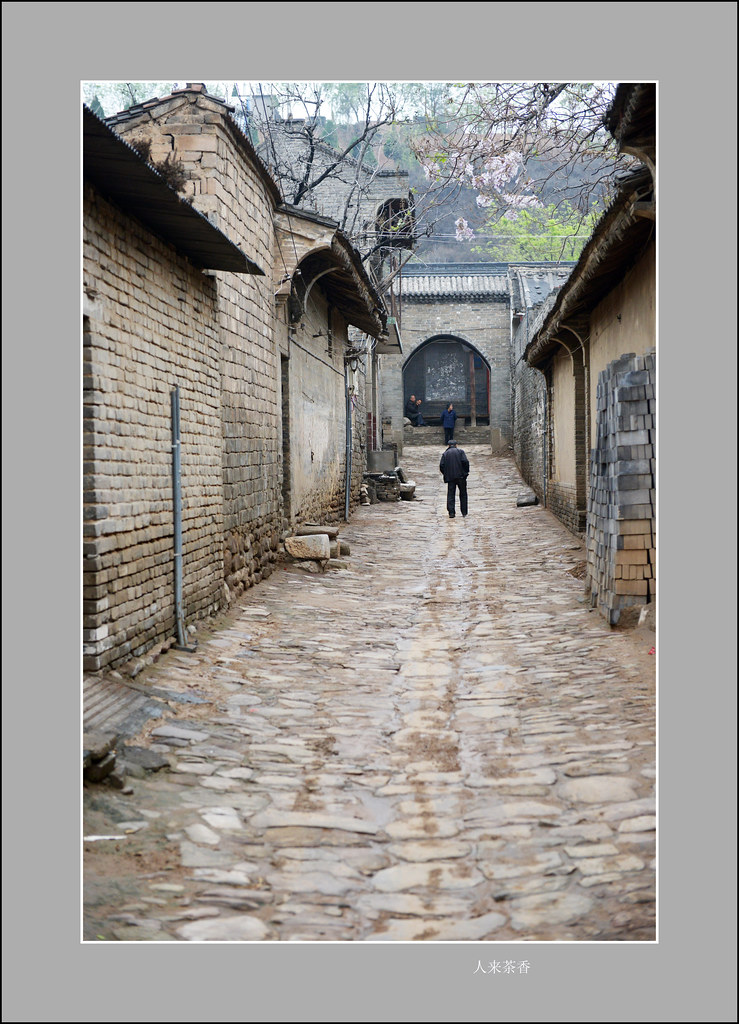

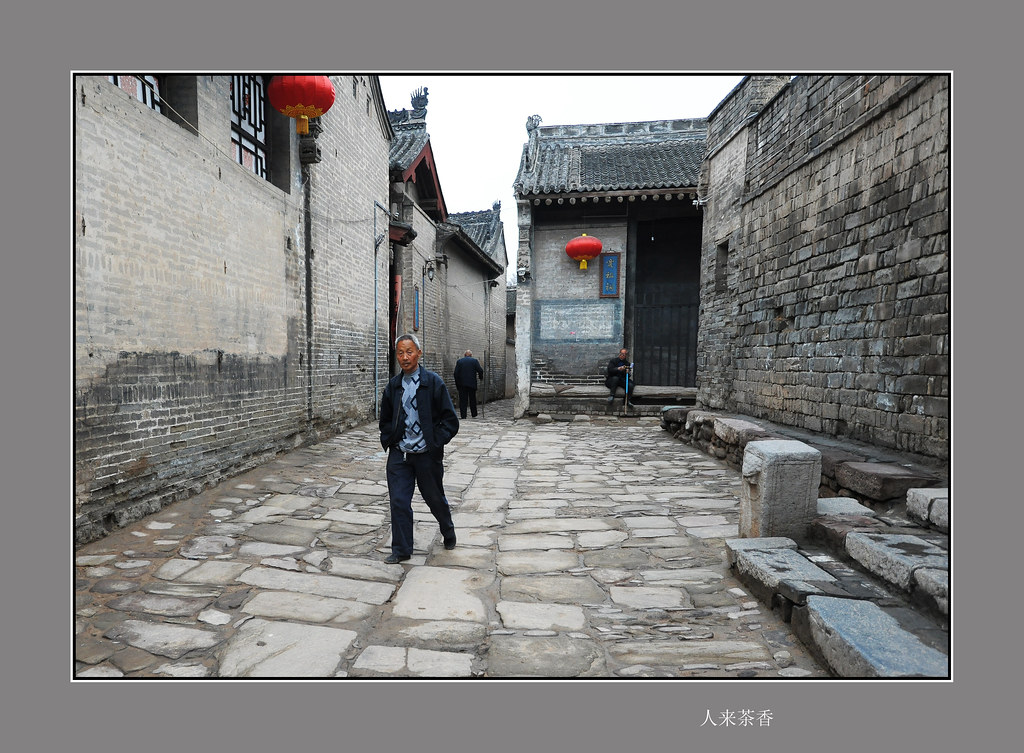

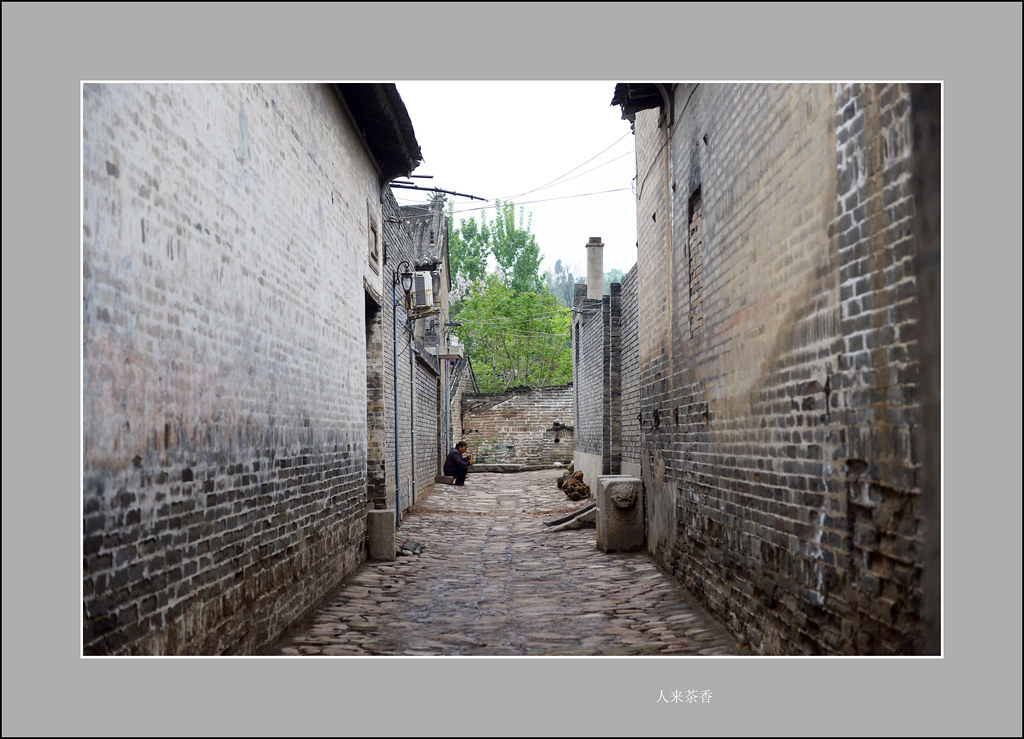

走在碎石弯弯的街道,灰暗的门廊、破旧的断瓦残垣,恍若隔世。不知是天色的阴郁还是历史的沉重,总有些压迫和禁锢的感觉。很难把现在的景象和几百年前韩城的繁盛联系在一起。

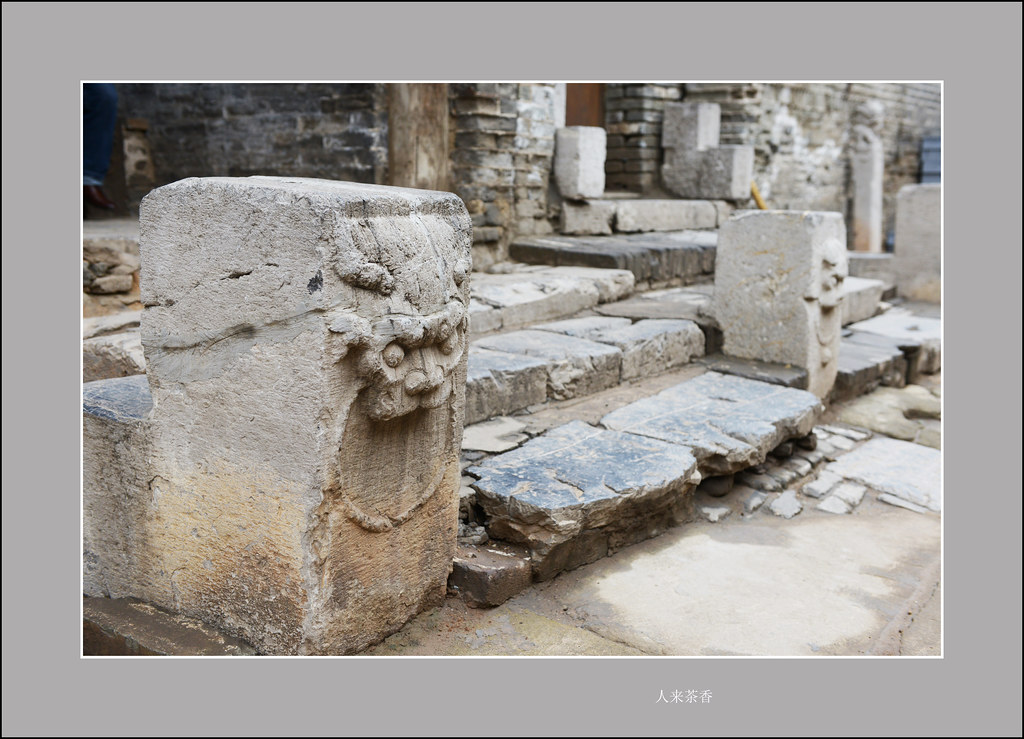

细节还在,砖瓦木为主的古建,能保留这么完整,实为奇迹,与欧洲石材为主的古建相比多少有点吃亏,岁月的痕迹是明显的,色泽也在风雨中褪去。

忽然想起书中的几句话,大概意思是,文学家耍“过去”要“现在”要“未来”,尤其看重“未来”。政客只要“现在”,无视“过去”,对待“未来”像对待“过去”一样,是不在话下的事.......从建筑的角度来看古建,我们是在揣度古人的设计意图,人文风格,审视现实的存在价值,设想未来可借鉴的技巧及艺术特点。由此可见建筑如文学,有对过去的传承,现实的把握,和未来的开拓,如文学一般的浪漫和艺术,又是科学的精准。而我们学摄影的呢?最爽,最不确定,是瞬间的艺术灵感,是借助光对人文和自然的再度创作,有摄影人的修养、美学、价值观的体现,也可能什么都不是,一种视觉,一种情绪。

那么什么样的作品可以世代相传呢?建筑有很大的偶然性,在天灾人祸面前,古建艺术战战兢兢,能留下来的,代表时代人文特点的定有非凡的意义。文学和艺术则另当别论,带有浓烈政治色彩和个人主义的只能是聪明一世的产物和局限,缺了不成其时代,不推动变革,可本质上这些经不住时事变迁,注定会雨打风吹去;心灵鸡汤类的肤浅之作,或许能赢得多数人的点赞,却读了又忘,不知其味;唯有普世人性的,独树一帜的,深刻至骨髓的精品方可以存留。摄影作品呢?这里不敢乱言,在自然和人文两大主要摄影元素中,时常感叹照片真的美不过伟大的自然,跳不出人们欣赏自然的那双眼睛和一颗虔诚关爱的心。而人文摄影,包括纪实和文艺片,在我看来更具创作个性,时代风貌和精神寄托。可是数码泛滥的时代,摄影到底能留下什么?对我,大概是想留在心里,那一刻的感动和新鲜,纯粹的,不求其他。。。

党家村现属韩城市西庄镇,主要有党、贾两族,320户人家,1400余人,约670年历史。

党家村民居四合院是韩城民居的典型代表,韩城在乾隆年间曾经被称为陕西的“小北京”而党家村因农商并重经济发达则又被称为“小韩城”,可见当年之盛况。2001年6月25日经国务院批文,党家村古建筑群被列入国家重点文物保护单位。2003年入选中国历史文化名村(第一批)名单。

英国皇家建筑学会查理教授说道:“东方建筑文化在中国,中国民居建筑文化在韩城”。日本建筑学会农村计划委员会委员长工学博士青木正夫撰文:“我曾到过欧、亚、美、非四大洲十多个国家,从来没有见过布局如此紧凑,做工如此精细、风貌如此古朴典雅,文化气息如此浓厚历史悠久的保存完好的古代传统居民村寨。党家村是东方人类古代传统居住村寨的活化石。”现党家村被陕西省定为“历史文化保护村”,列入“国际传统民居研究项目”。成为旅游参观的重地。

----摘自百度百科,http://baike.baidu.com/view/38997.htm

那街,那墙,那门,那院

1

党家村座落在山坳里,风水极佳。

2

3

4

5

6

7

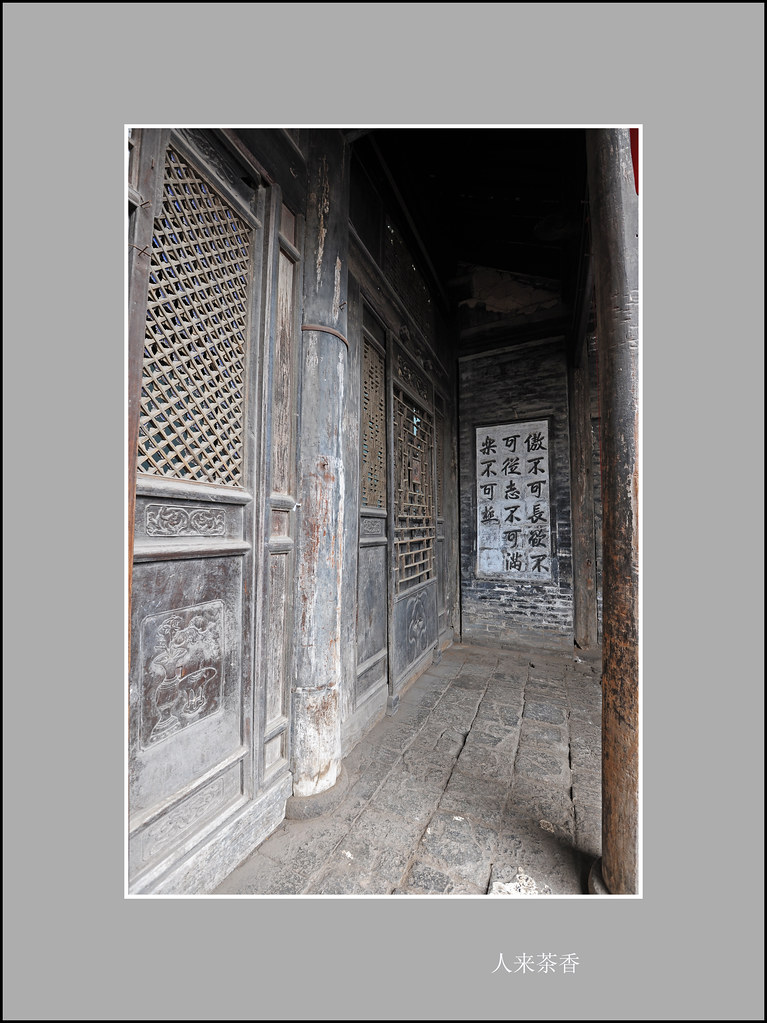

耕读,中华文明多少代人的寄托和梦想!

8

那些细节

那些细节

9

10

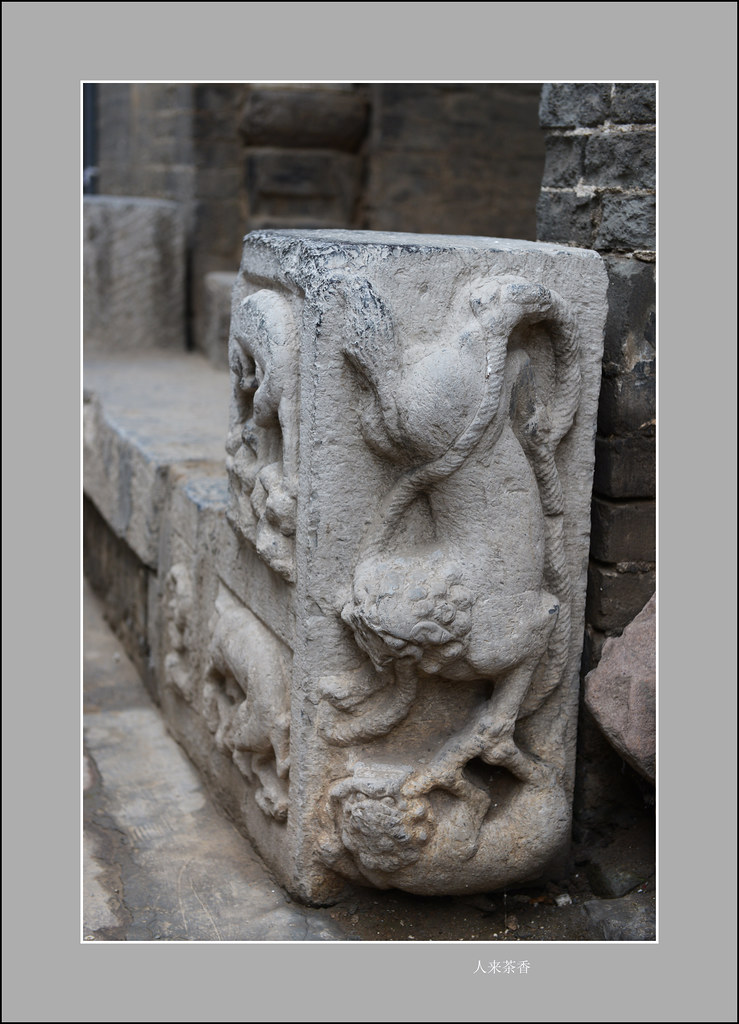

拴马墩。

11

12

13

那些人,文

那些人,文

14

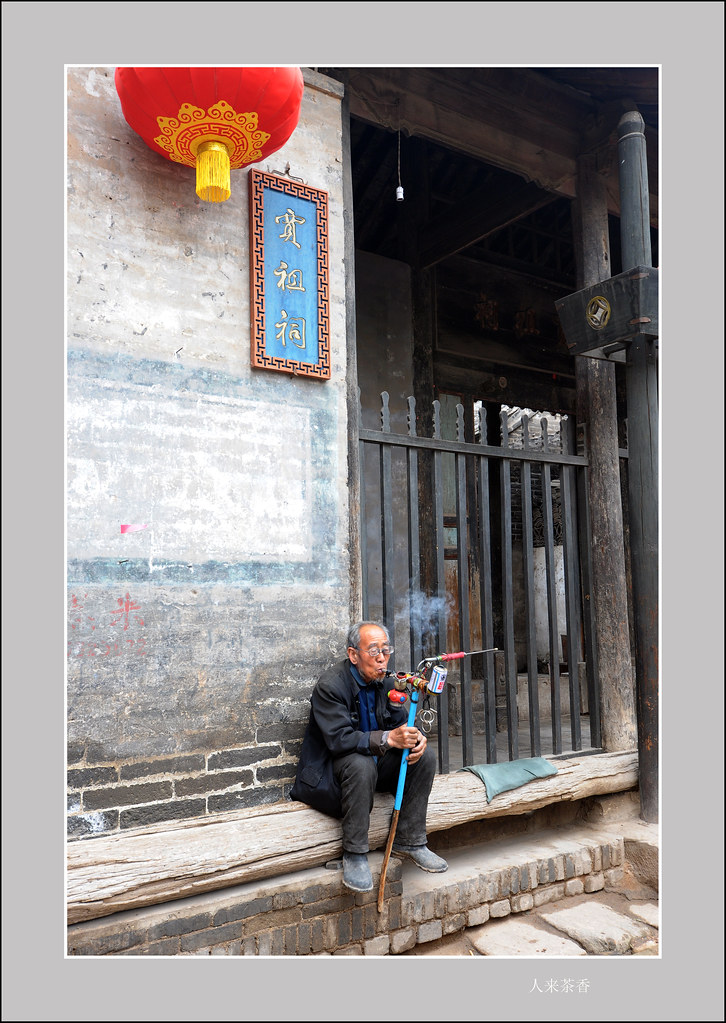

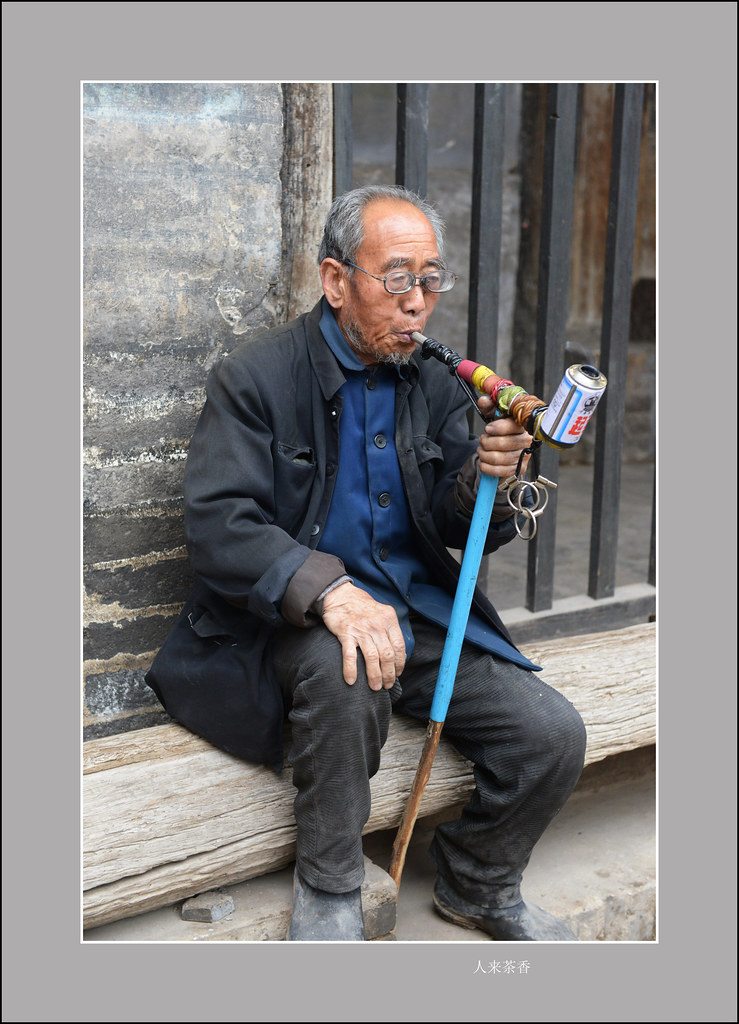

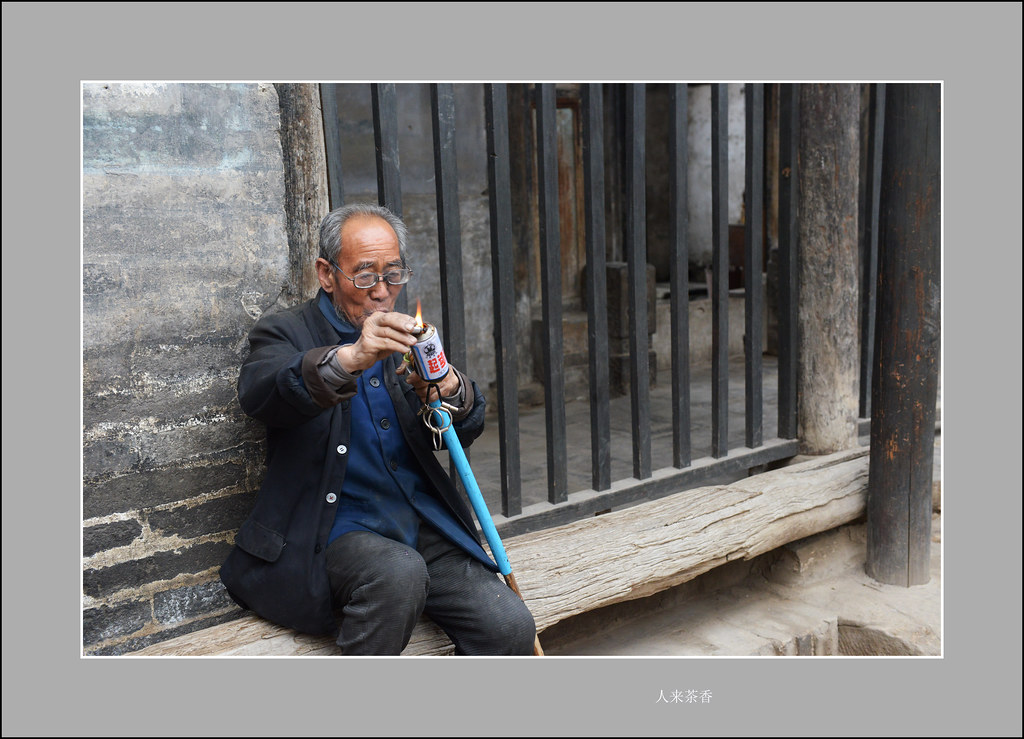

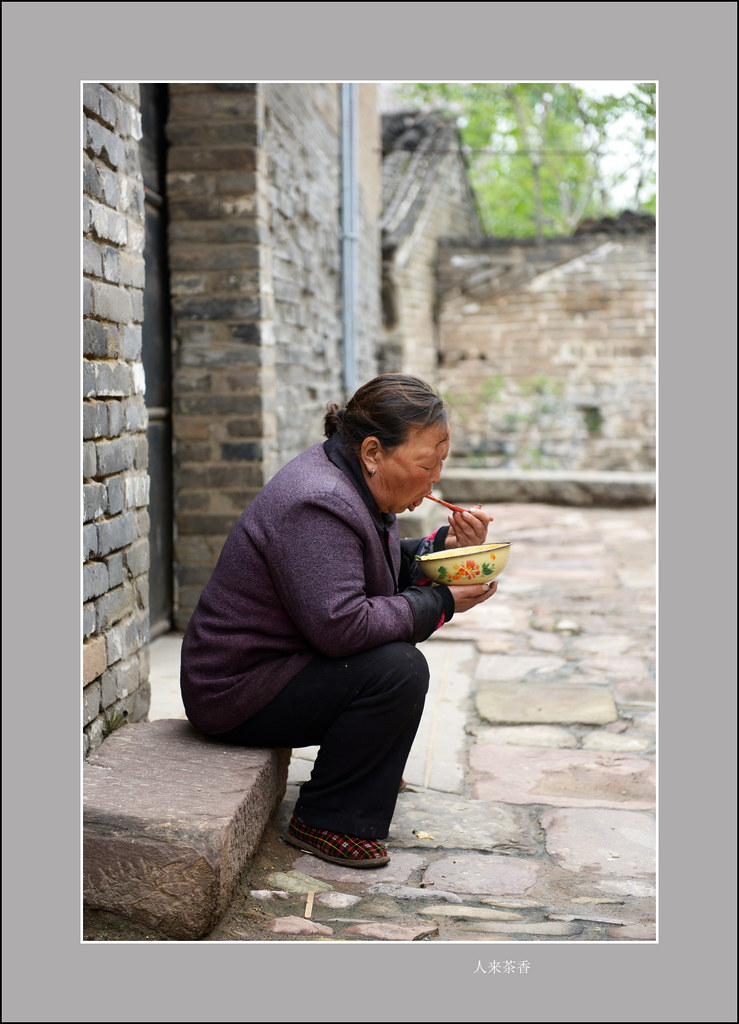

村里都是些留守的老人。

15

自制的烟斗,老人出口成章。

16

17

18

19

面馍的艺术

20

午饭时光,小巷深处,一碗,一面,一老者,蹲坐在院门外吃面条,陕西民俗一景。

21

不算太老但也不常见的搪瓷印花大碗,面大概很酸。

22

23

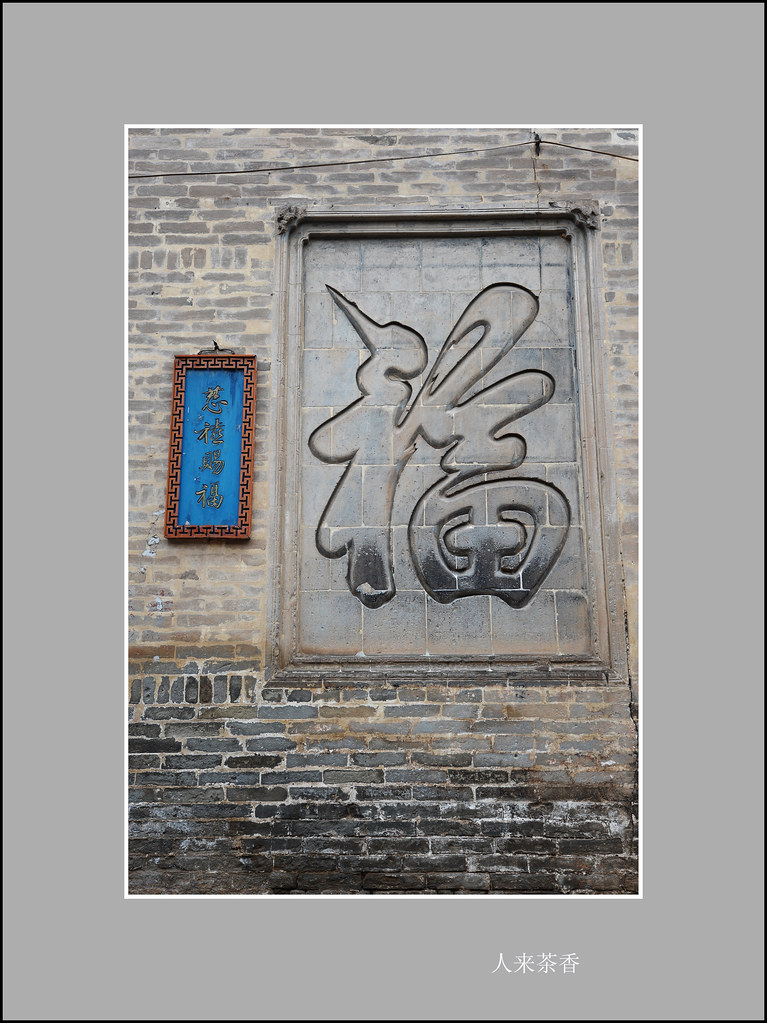

墙上的字训是写给我的。

24

华东师范大学的艺术系学生正在素描。

|