那些“上山下乡”的中国青年

20世纪60年代末和70年代初,千百万中国青年被送到农村,“接受贫下中农再教育”。这些与家人分隔、被剥夺了青春年华的人,后来被称作“知识青年”。多年后他们中的几位再聚首,向《金融时报》记者席佳琳(Kathrin Hille)讲述了那段辛酸的往事。

马尚珠(见右图)把身子探出火车车窗,向父亲挥手告别,脸上洋溢着灿烂的笑容。白色衬衣、素色外套、胸前一枚毛主席徽章、耳后两条大辫子——这位18岁的上海姑娘充满期待地望向远方。如今,当马尚珠端详这张45年前的照片时,我们已经很难从那张蜡白色的、布满皱纹的脸上,分辨出当年那个笑容难掩急切心情的少女的模样。这个63岁的瘦小女人,看起来比实际年龄更加苍老。“实际情况并不是照片上那样的,”她说,“你从照片中读不出我那天的感受。”

1968年9月17日,这列火车载着马尚珠和另外306名学生,驰骋2000多公里,把她从上海的中学校园,一路带到了中国东北接近俄罗斯边境的偏远之地,这里只有茂密的山林和荒芜的平原。上世纪60至70年代,有1700万像他们一样的中国城市青年被送到农村,在农场和林场中从事艰苦的劳动。

“知识青年到农村去接受贫下中农的再教育,很有必要。”这是毛泽东1968年做出的指示。毛泽东在1949年领导中国共产党取得了革命的胜利。他说:“要说服城里干部和其他人,把自己初中、高中、大学毕业的子女,送到乡下去,来一个动员。各地农村的同志应当欢迎他们去。”1966年文革开始后,全国各地的学校关门停课。许多响应毛泽东“上山下乡”号召的孩子,从初中毕业后便不再接受教育。这场运动将中国10%的城市人口卷入其中。

马尚珠和当年同在农场的三位同志结伴,来到上海市中心一家清静的饭店,向我们诉说往事,讲述那段岁月如何改变了她的人生。这是一整代人的集体记忆,这代人中还包括几位新上任的中国国家领导人。今年三月当选国家主席、预期将在未来10年领导中国的中共领导人习近平,就曾在15岁时到中国北部贫困的陕西省做过知青,比马尚珠晚一年,直到七年后才回到北京的家中。

“上山下乡”并非毛泽东发起的最具破坏力的政治运动,但它同样带着毛氏统治的印记:一个极权主义国家对人民生活的粗暴干涉。对于许许多多中国人来说,这场运动意味着他们被彻底驱逐、集中起来强制劳动,它剥夺了整整一代人的青春,也撕裂了千百万家庭。

然而,在中共官方的叙述中,人们的苦难、牺牲和恐惧被掩盖在充满冒险和浪漫色彩的故事背后。官办媒体在报道习近平时说,知青岁月让他成为了一个务实、节俭的人,使他能敏锐地观察到普通百姓的需求和关心的问题,也加深了他对国家经济的理解。其他的官方叙述则称颂知青们在大自然中度过的美好时光,认为这场运动塑造了日后成为“新中国”脊梁的精英群体,以及非常能吃苦的一代人。

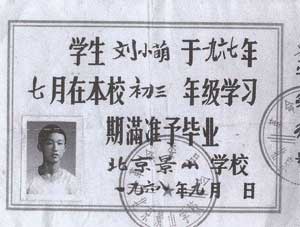

“我是一个史学工作者,我是从历史角度,从整个国家发展的立场来反观历史。我当然是否定的,”中国社会科学院史学教授刘小萌(见右图)这样说道。他是这一领域几部最权威论著的作者。“这是人类历史上很黑暗的一面。”

尽管毛泽东死后,中共执政方式已发生巨大变化,实施务实的市场化政策,退出民众的个人生活,告别无休无止的政治斗争,但它仍然拒绝全面重新评价过去几十年的极权统治。

虽然刘小萌是“知青”问题的权威,但他只把研究当成爱好,因为在接触一手资料方面,他面临各种困难。一直以来,利用国家档案研究“知青”、“大跃进”以及文化大革命等历史问题,都是党内历史学者的特权。“大跃进”运动也是毛泽东发起的,导致约3000万人非正常死亡。

“中国所谓的当代史不具有学术性,”刘小萌说。“比如中央党校,他们也有好多所谓研究现代的,可是他们的成果在独立性上,学术性上,独立思考上,是个问题。”刘小萌的很多开创性研究,都是在他以前教过的学生的帮助下完成的,这些学生在档案馆工作,帮助他接触到一些相关文献。

随着“知识青年”在过去十年里纷纷退休,他们开始有更多的时间回味往事。中国35年来的经济增长,让他们中的许多人拥有了足够的财力,能重新造访他们挥洒过青春的土地。互联网的繁荣则让他们有了更多渠道获知历史内幕,并让他们与有着共同命运的其他知青重获联系。

许多知青建立了各种网络论坛分享老照片,还组团一起访问曾经生活过的农场和村庄。马尚珠和她的三位上海朋友都曾在距俄罗斯边境200公里的铁力县度过数年,在由兵团管理的农场中劳作——兵团是一种准军事化机构,是为了在边境地区发展农林业而成立的。她们建立起自己的网站,并组织过几次知青聚会。

采访中,她们一边点菜,一边回忆起知青生活:无垠的蓝天、清澈的溪流、亲手建起的木屋、充满欢歌笑语的夜晚。“我们是自愿去的,”曹伊斐说道。她不时拍着马尚珠的胳膊,似乎是在给她支持和鼓励。上海的306名学生是在毛泽东指示下发前的三个月离校的。而指示下发后,“下乡”几乎变成了强制性的。

鲍淡如(见右图)是前上海市劳动局副局长,最近刚刚退休。他回忆起16岁时是怎样瞒着父母报名去北大荒的。“我偷偷从衣柜里拿出户口本,把户籍从上海市改成了黑龙江省。等到通知下来,我的申请被批准了,我才把这件事告诉父母——那时距离我上火车的日子还有三天。他们说什么都太迟了。”

两年前,铁力县的知青们出版了一本书,其中包括几百张旧照和他们创作的怀旧诗歌。吃饭的时候,曹伊斐向我展示了其中一些照片。我看到了那时的鲍淡如,一位意气风发、身板挺直的拖拉机驾驶员(见下图)。我还看到了顾耀琪。提到他,两个女知青笑着说,别看他现在是个瘦瘦的老头,当年可是那群人里最帅的小伙子。然后就是那张马尚珠在火车上的照片。曹伊斐夸赞她长得漂亮,但马尚珠却难掩复杂的心情。“从照片上,你看不出那天我心里有多难,”她身子有些颤抖。“我们是自愿去的,但原因很复杂。”

马尚珠来自一个“坏家庭”。文革中,她的父母被划作反革命,受到迫害,家里也被红卫兵抄了。“我们一家人在挣扎中求生。我报名下乡,主要是因为我能在农场挣一份工资,减轻家里的负担。”说到这,她哭了起来。当年这种情况非常普遍。就连习近平当时也有类似遭遇:他离开家时,他的父亲——一位曾经的革命领袖——刚刚被监禁。

马尚珠回忆,当父亲前来送行时,她强忍眼泪。“我父亲一直在哭,而我一直告诉自己不要看他的眼睛,不然我也会哭出来。”直到三年后,她才被准许回家探亲。整整半个多小时,她和母亲相对而坐,无声地流泪。

曹伊斐(见右图)也说出了心里话。“我最遗憾的是没有接受过正规教育。如果不下乡,我应该能上大学,”她说。“那是最好的学习的年龄,可我们却错过了。在那里我没有任何机会,什么都没有。”直到1979年,她父亲退休,腾出在国营纺织厂的位置,她才回到上海。

曹伊斐性格开朗,大眼睛里闪烁着温暖。想到自己的经历可能给父母增添了许多痛苦,她也倍受煎熬。与马尚珠的家庭类似,她的母亲也在文革中遭到迫害。她返城不久,母亲便撒手人寰。“我一直觉得,要是我留在家里的话,就能好好照顾她。她也许能活得更久些。”

接着,两位女知青开始回忆起北大荒往事。1969年,她们所在的地区暴雨成灾,衣服连续几周都干不了。“裤子脏到能自己立起来。”曹伊斐(见左图,右一)回忆道,“每到早晨,我们都得穿上那条和昨晚一样冷冰冰、潮呼呼的裤子。”

顾耀琪(见下图)描述了收获季节中漫长的劳作。“东北的田地大极了,一直延伸到地平线,”他说。“早晨开始收割一行大豆,到晚上还没走到头。”要喝水时,这些年轻的劳动者便直接从泥地上的马车车辙里取水。许多人因此染上了霍乱。早晨从木屋出来时,顾耀琪有时会一脚踩进半夜里有人在外头就急时留下的粪便。

越来越多记录“上山下乡”运动的文件显示,当时发生的许多事情还要恶劣得多。另一群曾在北大荒度过青春岁月的上海知青建立了一个知青博物馆。该馆位于划分中、俄两国边界的阿穆尔河(Amur river)的南岸,坐落在一个阳光明媚的小花园里,周围是几座零散的矮砖房。博物馆的设计十分前卫,造型是一个亮红色的三角形。然而,走进幽暗而巨大的展厅,墙上的一幅幅照片诉说着一些死在北大荒的知青的恐怖遭遇:一位男知青在批判会后,死于单独监禁;一位女知青被强奸后因伤重去世,死前未能看到母亲的最后一封来信。更多的人则是死于营养不良、风寒或事故。

这家博物馆对展品不做任何政治评论。同样,鲍淡如和他的知青朋友们出版了一本小册子,其中有一章记录了铁力县死去的知青,但也仅有这些人的照片和几行回忆性文字。“要评价这段历史,是非常复杂的,”鲍淡如表示。“我们不去采取某种立场。我们谈论的只是记忆中的往事,这是我们的青春。”

然而,不是所有知青都愿意这么想。61岁的冯戈杰来自黑龙江省,曾在一个国营农场劳动了十年。他至今怒气难平,觉得这个体制毁掉了他的一生。他说,“这一代人都被荒废了。”他觉得自己在农场的时光就是一种长期监禁,要被没完没了地“政治批斗”。这种大规模的批斗会——人们在会上不得不批判自己的同学、邻里和同事——是毛泽东惯用的一种治国手段。羞辱和施暴是常事,很多人被殴打致死或被逼自杀。“景色非常美,的确是有。尤其是夏天,在农场,地都望不到边,麦浪,是挺美。但我觉得,我生活在一个黄金砌成的猪圈里。没有自由,没有尊严,受不到尊重。”

他瞧不上那些还留恋当年农村生活的人。不过,令历史学家们感到鼓舞的是,一代知青正在还原属于他们的历史。诺拉•绍斯米卡特(Nora Sausmikat)是一位德国汉学家,他研究的一个议题是中国官方是如何解读历史的。她说,“在共产党对这段历史的官方解读外,个体回忆的空间也在不断扩大,这是个积极的迹象。在这样一个过程中,出现多元、矛盾的叙述是正常的。”

有迹象表明,越来越多的知青开始更批判地看待他们那段青春岁月,以及扭转了他们命运的那些政治力量。过去几个月里,有几位当年的红卫兵已公开道歉,就当年攻击老师、干部甚至自己家人的行为表示忏悔。他们那时响应毛泽东号召,要打破旧传统、建立社会主义新社会。

而现在的许多中国人,却不愿听到和谈论刚刚过去的这段丑陋历史。在经历了政治领袖发起的无休无止、造成莫大痛苦的政治运动后,很多人对“乱”有着深深的恐惧,他们宁可支持共产党“不纠缠于过去”的做法。

“那个时候也不知道文革是错的,上山下乡是错的。”吴水滨这样说道。这位来自哈尔滨的退休校长和我们在一间咖啡馆里聊起了她在兵团农场的那些年。“都觉得(好像生活)就是那样,那时候人特傻,不知道。什么都不知道,”她耸了耸肩。“那个时候那个时代,真是时代洪流无法阻挡,没有人去想对错。要让历史去评判。”

中共已然告别了毛泽东式的治国方式,但这似乎只加快了中国人对历史的淡忘。改革开放后出生的人无法想象毛泽东时代那些灭绝人性的行为。“我们这辈人和我们的孩子之间,有一条不可逾越的鸿沟。”曹伊斐说。“比我和我父母那代人之间的代沟要大得多。”

在允许公开讨论历史问题方面,共产党几乎没有作出让步。1989年的民主运动中,党命令军队镇压平民一事,也仍是禁忌话题。眼下甚至重又出现了一些毛时代的宣传话语和称颂毛泽东的口号,暗示着习近平领导下的新任最高层不太可能对毛泽东的独裁统治作出重新评价。

但批评家们认为,长远来看,如果中国想与世界和平相处、维护自身安定,那么它将无法回避一场对刚过去的这段历史的公开讨论。多年前,退休历史教授袁伟时就曾写道,中国的年轻一代是“吃狼奶长大的”。他警告说,共产党充斥着意识形态的宣传话语,助长了民族主义情绪。刘小萌则表示,“我尽自己的努力,让人们对历史真相多一点了解,尤其是年轻人。”

马尚珠

马尚珠(见左图,1968年18岁时挥手告别父母)的脑海里,离别的场景还历历在目:“你从照片上看不出那时这对我有多艰难……我的父亲一直在哭,而我一直告诉自己不要看他的眼睛,因为我知道,我也会哭得无法控制自己。”三年后,她才被准许回家探亲。

鲍淡如

最近从上海市劳动局退休的鲍淡如是自愿报名去的东北。“我从衣柜里拿出户口本,把户籍从上海市改成了黑龙江省。等到通知下来,我的申请被批准了,我才把这件事告诉父母——那时距离我按规定上火车的日子还有三天。”

顾耀琪

顾耀琪回忆漫长的收获季节:“收割一行大豆,就算从早干到晚,也走不到头。”

曹伊斐

曹伊斐:“我最遗憾的是没有接受过正规教育。如果不下乡,我应该去上大学。那是学习的最佳阶段,可我们却错过了。在那里我得不到任何机会,什么都没有。”她忆起那段日子的艰辛:“裤子脏到能自己立起来。”

刘小萌

刘小萌是中国社会科学院的史学教授,同时是几部关于“知青”的最权威的论著的作者。右图是他的初中毕业证书,上面印着毛泽东的“指示”,敦促知识分子必须与工农群众相结合。

席佳琳为《金融时报》驻北京记者。赵添琦补充报道

译者/何黎

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”